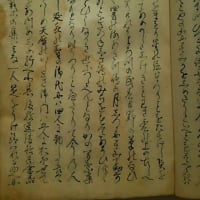

上賀茂神社(賀茂別雷神社)

御息所

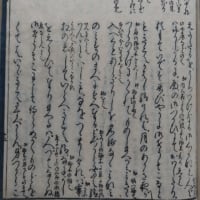

のにはさまでもおぼしよらざりけり。かゝる御物

思ひのみだれに、御心ちなをれいならずのみおぼさ

み

るれば、ほかにわたり給て、御ずほうなどせさせ

み

給。大将どのきゝ給て、いかなる御心ちにかと、いとおし

うおぼしをこしてわたり給へり。れいならぬたび所゛

なれば、いたうしのび給。心よりほかなるをこたりな

ど、つみゆるされぬべくきこえつゞけ給て、なやみ給

葵の事 源詞

人の御ありさまもうれへきこえ給。みづからはさし

も思ひいれ侍らねど、おやたちのいとこと/\しう

、思ひまどはるゝが、心ぐるしさに、かゝるほどをみす

ぐさんとてなん。よろつをおぼしのどめたる御心

ならば、いとうれしうなんなどかたらひきこえ

給。つねよりも心ぐるしげなる御けしきを、こと

はりにあはれとみたてまつり給。うちとけぬ

あさぼらけに出給。御さまのおかしきにもなを

ふりはなれなんことは、おほしかへさる。やむごとなき

かたに、いとゞ心ざしそひ給べきこともいてきに

たれば、ひとつかたにおぼししづまり給なんを、か

やうにまちきこえつゝあらんも、心のみつきぬべき

こと、中々ものおもひのおどろかさるゝこゝちし

源ノ 源詞

給に、御ふみばかりぞ、くれつかたある。日ごろすこし

葵ノ◯ノ事

をこたるさまなりつる心ちの、にはかにいといたう

くるしげにはべるを、えひきよがてなんとある

御息所

を、れいのことつけとみ給ものから

御息所

袖ぬるゝ恋路とかつはしりながらおり

たつたごのみづからぞうき。√山のゐの水もこと

はりにとぞある。御手はなをこゝらの人の中に

源心

すぐれたりかしと、うちみ給つゝ、いかにぞやもあ

る世かな。心もかたちもとり/"\にすつべきも

なく、また思ひさだむべきもなきを、くるしう

源詞

おぼさる。御かへりいとくらうなりにたれど、袖

のみぬるゝやいかにふかゝらぬ御ごとになん

源

あさみにや人はおりたつわがかたは身も

葵ノ◯大方ならばまいらん物をと也

そほつまでふかきこひぢを。おほろけにてや。この

葵

御かへりを、みづからきこえさせぬなどあり。大と

のには御ものゝけいたくをこりて、いみじうわづら

御息所父大臣也

ひ給。この御いきすだま、こちゝおとゞの御らう

御息所心

などいふもありときゝ給につれて、おぼし

つゞくれば、身ひとつのうきなげきよりほ

かに、人をあしかれなど思ふ心もなけれど、物

思ふにあくがるなるたましゐはさもやあらん

と、おぼししらるゝこともあり。としころよろづ

に思ひのこすことなくすぐしつれど、かうしも

くたけぬを、はかなきことのおりに人のおもひけ

(殿)には、樣でもおぼし寄らざりけり。

かかる御物思ひの乱れに、御心地、なを例ならずのみおぼさるれば、他に渡

り給ひて、御修法などせさせ給ふ。大将殿聞き給ひて、如何なる御心地に

かと、いとおしう、おぼし起こして渡り給へり。例ならぬ旅所なれば、い

たう忍び給ふ。心より他なる怠りなど、罪許されぬべく聞こえ続け給ひて、

悩み給ふ人の、御有樣も憂へ聞こえ給ふ。「自らは、さしも思ひ入れ侍ら

ねど、親達のいとことことしう、思ひ惑はるるが、心苦しさに、かかる程

を見過ぐさんとてなん。万づをおぼしのどめたる御心ならば、いと嬉しう

なん」など語らひ聞こえ給ふ。常よりも心苦しげなる御気色を、理りに哀

れと見奉り給ふ。

うち解けぬ朝ぼらけに出で給ふ。御樣の可笑しきにも、猶、振り離れなん事

は、おぼしかへさる。止む事無き方に、いとど志添ひ給ふべき事も出で来に

たれば、一つ方におぼし鎮まり給ひなんを、かやうに、待ち聞こえつつあら

んも、心のみ、尽きぬべき事、中々物思ひの驚かさるる心地し給ふに、御

文ばかりぞ、暮れつ方ある。

「日ごろ、少しをこたる樣なりつる心地の、俄かにいといたう苦しげに侍

るを、え引きよがてなん」とあるを、例の言付けと見給ふものから

袖ぬるる恋路とかつは知りながら降り立つ田子の自らぞ憂き

√山の井の水もことはりに」とぞある。御手は猶、ここらの人の中に優れ

たりかしと、打ち見給ひつつ、いかにぞやもある世かな。心も容貌も、と

りどりに捨つべきも無く、また思ひ定むべきも無きを、苦しうおぼさる。

御返り、いと暗うなりにたれど、「袖のみ濡るるや、いかに深からぬ御事

になん」

浅みにや人は降り立つ我が方は身もそほつまで深きこひぢを

「おぼろけにてや。この御返りを、自ら聞こえさせぬ」などあり。

大殿には、御物の怪いたく起こりて、いみじう患ひ給ふ。この御生霊、故

父大臣の御霊など云ふも有りと、聞き給ふにつれて、おぼし続くれば、身

一つの憂き歎きより他に、人を悪しかれなど、思ふ心も無けれど、物思ふに

あくがるなる魂は、さもや有らんと、おぼし知らるる事も有り。年ごろ、

万づに思ひ残すこと無く、過ぐしつれど、かうしも砕けぬを、儚き事の折

りに、人の思ひ消

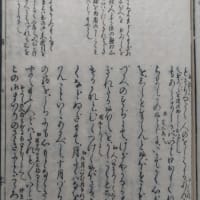

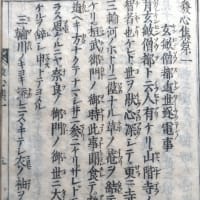

和歌

御息所

袖ぬるる恋路とかつは知りながら降り立つ田子の自らぞ憂き

意味:涙で袖がぬれてしまう辛い恋の道と一方では知りながら、泥の中に自ら入り込む農夫のように、恋の道に深入りしてしまう私は、我が身ながら情けのうございます。

備考:小泥(こひぢ)と恋路の掛詞。田子は農夫。

源氏

浅みにや人は降り立つ我が方は身もそほつまで深きこひぢを

意味:貴女は、浅い所に降り立っているのでしょうが、私の方は身が泥で濡れるほどの深い恋路に入り込んでしまっています。

備考:本歌 伊勢物語百七段

引歌

√山の井の水

古今六帖

くやしくぞ汲みそめてける浅ければ袖のみ濡るる山の井の水

袖のみ濡るるや

古今集恋歌三(伊勢物語百七段)

業平の朝臣の家に侍りける女のもとによみて

つかはしける 敏行朝臣

つれづれの眺めにまさる涙河袖のみ濡れて逢ふよしもなし

かの女にかはりてかへしによめる

業平朝臣

浅みこそ袖はひづらめ涙河身さへ流るときかば頼まむ