百人一首斐刀餘雅太利巻之六

目録

能因法師 歌譯

能因小食の話 井出の蛙長柄の橋の鉋屑の話

三島明神に雨を祈る歌の話 白川の関の歌の話

ふじ柴の加賀の話 能因古曽部の家の話

良暹法師 歌譯

大原山荘の話 長嘯子大原の歌の話

まふり手の話 郭公長鳴くとよみたる歌の話

関の石門の話

大納言経信 歌譯

経信三舩の才の話 玄象牧馬の琵琶の話

犬目の少将の話 怪物詩を吟ずる話

高麗王日本の名医をこふ話 天下判者の話

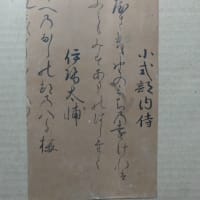

祐子内親王家紀井 歌譯

堀川院艷書合の話

権大納言匡房 歌譯

匡房四歳にして書を讀話 江家書籍の話

隆方実政争の話 匡房東琴の歌の話

源俊頼朝臣 歌譯

難後拾遺作者の話 淀の渡の歌の話

我名を歌によみ入れるゝ話 鏡宿遊女俊頼の歌をうたふ話

基俊々頼不和の話 風のはふりの話

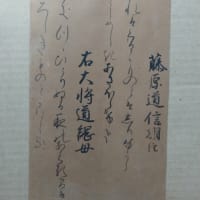

藤原基俊朝臣 歌譯

維摩會講師の話 しめぢが原の歌の話

俊成基のを師とする話 基俊々頼の歌を難ずる話

法性寺入道前関白太政大臣 歌譯

頼長忠道不和の話 法性寺殿流と称する話

最勝寺の額の話

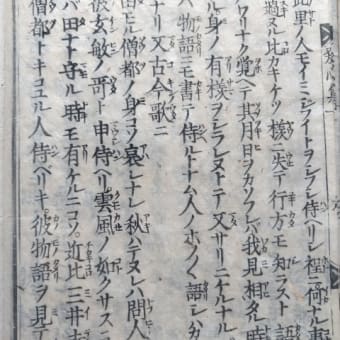

能因節信はじめて見参の

引出物とて、錦の袋より、長

柄の橋の鉋屑と、井出の蛙

の乾たるを、互に出し、珍し

がりて、喜を盡して、別れ

けり。慎に其交の雅なり。古

を慕ふの心、如斯にして

足ん。然るに近世好古を

もて、自ほこるもの有て、

墳墓を暴き、臭穢の

器をとり、星産を傾て

無藝の物を集む。これ

何等の物を雅趣かある。五雑

組に、秦士古物を好む有

價貴も是買ふ。人

有て、敗たる席をもて

来る。是は昔魯の哀公

席を命じて孔子に敷

む、席なり。秦子大に

適て古となし田を以て

易ゆ。其後古竹一

枝を携 、大王策

を杖、邠を去し

時、操處の物也と、

しめす人あり。

孔子より古き

事百年と。

家の資財を

傾て求む。又

其後一隻の

漆椀をもて

来る有。いふ

席と杖とみな

周の時のもの猶

未古からず。此椀

は舜の漆器

を作るといふものなり。秦士

甚喜び、遂に居所の宅を

空しくして、是に与ふ。三つ

の古物既に得て、田宅資

用盡て衣食すくなし。

されど好古の心三器を捨るに忍びず。

襄公の席を披、大王の杖を持、舜の椀を

執て、ゆく/\市に乞ふ。是はこれ衣食の

父母、大王が九府の銭あらば我に一文を與

よと。此文を以て、世の好古に癖する。

笑ふべきなり

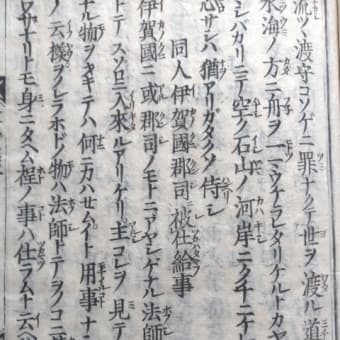

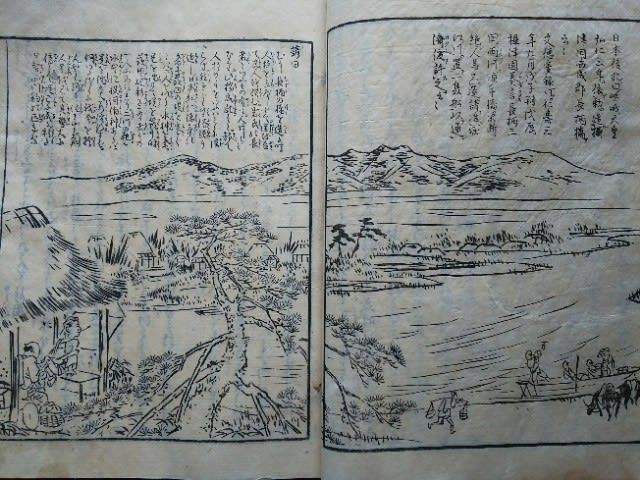

日本後記ニ曰ク嵯峨天皇

弘仁三年、依テ勅ニ造ル攝

津国西成郡長柄橋ヲ

云々

文徳實録ニ曰ク仁壽三

年九月戊子朔戊辰、

攝津國奏言長柄三

国ノ両河頃橋梁断

絶シ人馬不ズ通。請フ准ジ堀

江ノ川。置テ二隻ノ舩以テ通ジ

濟渡ヲ許ス之ヲ云々

諺曰

むかし長柄の橋を造る時、

人柱を立つべしとて、関を置

て其人を選む。岩氏の長

者といふもの有て、人はしらと

なり、此橋成就すと。却て

人柱の事をいふはこゝに限

らず、然れども皆俗説に

近し。日本紀仁徳帝の

条に、茨田の堤を塞ぐ

とき、二人を以て水神を祭、

是を沈めて堤を築。其時

茨田連衫子なる者、その

一人にあたれり。二つの瓠を

水中に投、何伯神あらば

是を沈めよ、若沈得ずば、

何いたずらに我命を捨

んやと。終に沈まず、衆

人是を見て、其勢大に

倍して、堤已に成る。衫子

が智西門豹の匹なり