2018年11月9日に投稿した記事のつづきです。

お蕎麦を盛る器の一つは、「角せいろ」(つのせいろ)にすることに決めました。

「せいろ」は漢字で書くと「蒸籠」で「せいろう」と読むようです。食物を蒸すための調理器具(湯を沸かした釜等の上に重ねて置いて下からの蒸気で蒸す)のことで、古くは蒸して作った時期があった名残でお蕎麦の盛り付けにも用いられているそうです。

角(つの)は接合部分の形状に由来するものです。

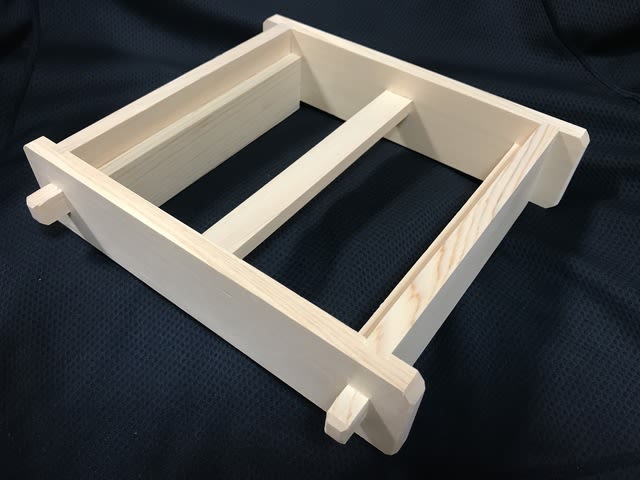

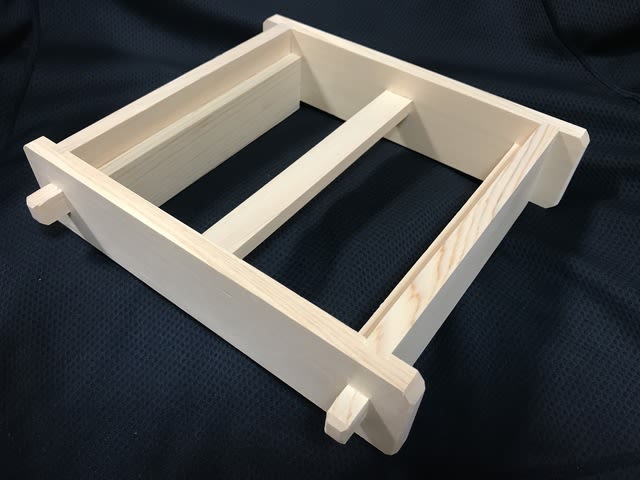

さて、この角せいろ、当初は自分で作ろうと思い、材料を物色しに木場を歩いて回ったり、加工に必要な工具についていろいろ調べたり聞いたりしました。また、実用的な物が出来るのかどうかを4セット試しに作ってもみました(写真☟)。昨年4月に作ってこれまでに幾度となく使用していますが全く問題はありません。が… 問題は100%手作り(工具は鋸と木工用鑢だけ)なので板と板を簡易な方法でしか接合出来ず、強度に不安が残る点です。

自作するかどうかを半年くらい考えた結果、職人さんに作ってもらうことにしました。そして早速サンプルの作成を名古屋の業者さんに依頼して出来上がったのが一枚目の写真の角せいろです。昨年の11月の事でした。このサンプル一見問題がなさそうに見えますが、残念ながら求めていたレベルではありませんでした。業者さんと再三再四交渉を重ね、最終的には名古屋まで出向いて当方の具体的な要望をお伝えしてご理解を頂きました。

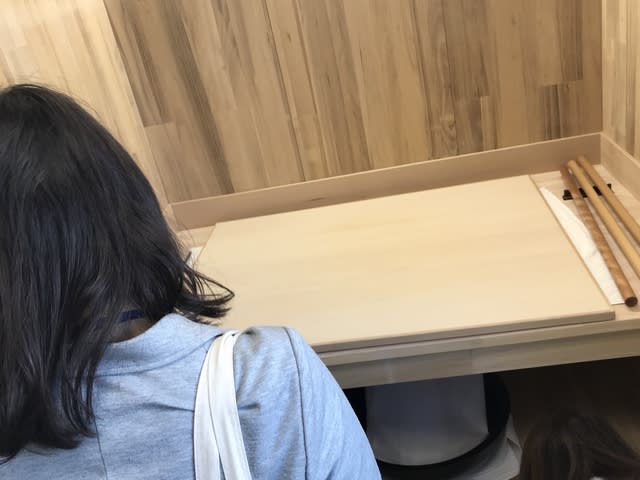

具体的な要望の一つは寸法です。何故かというと、どうしても使いたかった「竹簀」(たけす)があったからです。

この竹簀は合羽橋にある蕎麦道具や漆器などを扱う老舗でたまたま見つけた品物です。品があって綺麗なのでひと目惚れしてしまいました。

竹簀を作ったのは銚子の職人さんで、素材にこだわりを持って作られているそうで、曲がりや傷や汚れのある竹は使わないということらしいです。残念なことにこの職人さん、ご高齢で後継者不在のため廃業されてしまったとのことです。したがって、お店の在庫で終わりということになります。さらにこの在庫は現在この竹簀を使っているお蕎麦屋さん用のストックであることが分かりました。万事休すかと思いつつも、何とか入手したい気持ちを伝えたところ、可能性は一つだけあると店員さんから提案がありました。「今、銚子竹簀を使っている蕎麦店が早めに別の製品に切り替えることに同意されたら可能性はありますよ」と。

年明け早々、15枚分けていただくことになりました。感謝感激です!! 受け取ったその日のうちに名古屋の業者に一枚送付し、このサイズに合った角せいろの制作がようやく開始となりました。

そして先日、待ちに待った角せいろが届きました!!

なかなかの完成度です。これから漆塗りをやっていきます。