2023年 3月20日 南摩ダム

2023年12月15日

南摩ダムは栃木県鹿沼市上南摩の利根川水系南摩川に水資源機構が建設中の多目的ロックフィルダムです。

利根川・荒川水資源開発基本計画 の一環として1969年(昭和44年)に利根川水系渡良瀬川の主要支流である思川での河川総合開発計画が採択され、その中核施設として南摩ダム建設事業が着手されました。

しかし用地買収の難航に加えバブル崩壊以降の利水需要の低減や公共工事見直し機運の高まりなどもあり事業は停滞します。

2016年(平成28年)に国土交通省は思川開発事業の『継続』を決定、これを受けダム建設事業が本格的に始動し、2020年(令和2年)より本体工事が着手され2024年(令和6年)竣工をめどに現在は堤体盛り立て工事が行われています。

完成の暁には、思川水系の洪水調節(最大150立米/秒の洪水カット)、安定した河川流量の維持と不特定灌漑用水への補給、異常渇水時の用水補給、栃木県南部・埼玉県および北千葉広域水道企業団への上水道用水の供給を目的として運用される予定です。

南摩ダム最大の特色は遮水方式としてコンクリート表面遮水壁型が採用された点です。

コンクリート表面遮水壁型ロックフィルダム(CFRD)は戦後間もなくの初期のロックフィルダムで複数採用されたものの、コンクリートの変形や劣化など耐久性に問題があり長く採用されることはありませんでした。

しかし技術革新によりこの問題が克服され、国内ダムの主堤体としては1972年(昭和47年)の岩手県の荒沢1号ダム以来実に50数年ぶりの建設となります。

事業を担当する水資源機構思川開発建設所で伺ったところCFRDを採用した一番の理由は『工期の短縮』。

CFRDはコア型ロックフィルダムに比べて堤体積の大幅削減が可能で工期の短縮、敷いては経費削減にもつながるとのことです。

ダムは南摩川に建設されますが、139.3平方キロの集水域のうち自己流域は12.4平方キロのみでその9割以上は思川主要支流の黒川及び大芦川からの導水によります。

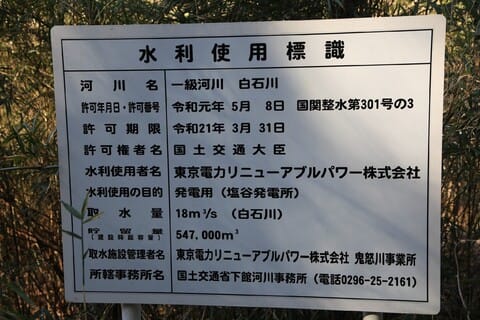

黒川、大芦川にはそれぞれ取水放流工を設け南摩ダムへ導水する一方、渇水時には南摩ダムから両河川へ補給を行い河川流量を維持します。

また東日本のダムとしては初めて『渇水対策容量』が配分され、異常渇水時には1000万立米を利根川水系に補給します。

取水・放流工及び導水路(水資源機構思川開発建設所HPより)

黒川、大芦川から導水するだけではなく、渇水時にはダムから両河川に補給を行う双方向の導水路になっている点が特徴。

農業調整池では双方向の導水はままありますが、多目的ダムでは初めての例ではないでしょうか?

南摩ダムには2023年(令和5年)3月に初訪、同年12月に水資源機構職員様案内による見学会で再訪しました。

掲載する写真にはそれぞれ撮影日時を記載しています。

残念ながら見学会に際して工事現場内での写真はダムが完成するまでアップしないという条件となっています。

建設現場は左岸ダム上流側に設けられたダムサイト展望広場から遠望できます。

訪問時は堤体の盛り立てが佳境に入っていました。

(2023年3月20日)

南摩ダムの売りである、コンクリート表面遮水壁の建設作業はまだこれから。

(2023年3月20日)

右岸接岸部ではプリンスの設置工事が行われています。

(2023年3月20日)

見学会の開始前に展望台から

左岸側(向かって右手)からフェイススラブ(コンクリート表面遮水壁)の打設が始まっています。

また左岸では取水塔が8分程度出来上がってきました。

(2023年12月15日)

残念ながらこの日は雨予報のためメインスラブの打設は中止。

スリップフォーム(移動式型枠)には白いシートがかかっています。

(2023年12月15日)

左岸の管理棟建設も順調に進んでいます。

(2023年3月20日)

こちらはダム湖上流の南摩注水工の建設現場

大芦川・黒川からの導水がここから注水される一方、渇水時には南摩揚水機場からここ経由で大芦川・黒川に補給されます。

(2023年12月15日)

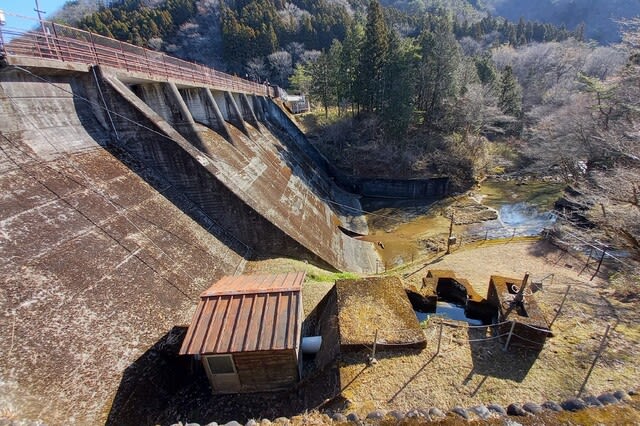

大芦川の取水放流工建設現場。

(2023年12月15日)

黒川の取水放流工建設現場。

(2023年12月15日)

ダム湖上流の原石山。

(2023年12月15日)

たぶん関東では水資源機構が手掛ける最後のダムになるであろう南摩ダム。

CFRDと言う型式以外にも特徴が多く、堤体完成後や試験湛水時も再訪したいものです。

0576 南摩ダム(1966)

栃木県鹿沼市上南摩町