2016年2月27日 後沢溜池

2023年7月29日

後沢溜池は山梨県甲斐市牛句の富士川水系荒川右支流亀沢川にある灌漑目的のアースフィルダムです。

もともと荒川沿岸には30余カ所の灌漑用取水堰が設けられていましたが、1930年(昭和5年)に甲府市が上水道事業拡張のため荒川からの取水量拡大を決めたことで、既得取水権としての灌漑用取水に棄損が生じることとなりました。

県はこの補償として県営事業により2基の灌漑用貯水池の建設に着手、1937年(昭和12年)の丸山溜池に次いで1939年(昭和16年)に竣工したのが後沢溜池です。

両溜池はともに受益者で組織された荒川沿岸用水利用組合が管理し、現在は約1600ヘクタールの水田に灌漑用水を供給しています。

その後池に隣接して敷島総合公園が建設され、池も矢木羽湖公園として湖畔をめぐる遊歩道や親水護岸が整備され地域住民の憩いの場となっています。

後沢溜池には2016年(平成28年)2月に初訪、2023年(令和5年)7月に再訪しました。

掲載写真にはそれぞれ撮影日時を記載しています。

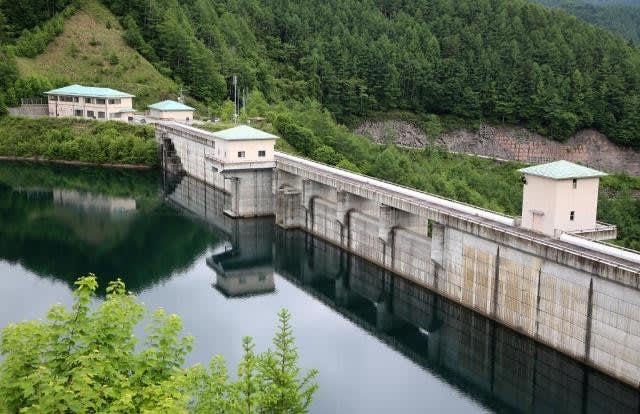

右岸から下流面

堤高29メートル(ため池データベース)の下流面はきれいに草が刈られています。

手前は洪水吐。

(2023年7月29日)

天端は車道。

周辺には果樹園が広がります。

(2023年7月29日)

上流面

黒い水路パイプは後付けの河川維持放流用。

(2023年7月29日)

右岸の横越流式洪水吐。

(2023年7月29日)

洪水吐導流部

この先に斜水路があります。

(2023年7月29日)

下流側から

交差する水路橋は北にある敷島公園からのドレーン水路と思われます。

(2023年7月29日)

矢木羽湖と命名された貯水池は総貯水容量11万2000立米(ため池データベース)

右岸湖岸にはデッキが設置されているほか、湖岸を一周できる遊歩道が整備されています。

(2023年7月29日)

上流から。

(2023年7月29日)

湖岸にある案内板

(2023年7月29日)

こちらは初訪時、2月の写真です

対岸の建屋は斜樋

奥には昇仙峡、さらには日本百名山の金峰山をはじめ奥秩父の2500メートル級の山が遠望できます。

(2016年2月27日)

ズームアップ

凝った造りの斜樋建屋。

(2016年2月27日)

天端から

下の谷を荒川が流れ、その下流域の甲府盆地に受益農地があります。

(2023年7月29日)

上流面に沿って河川維持放流用のパイプが伸びます。

(2023年7月29日)

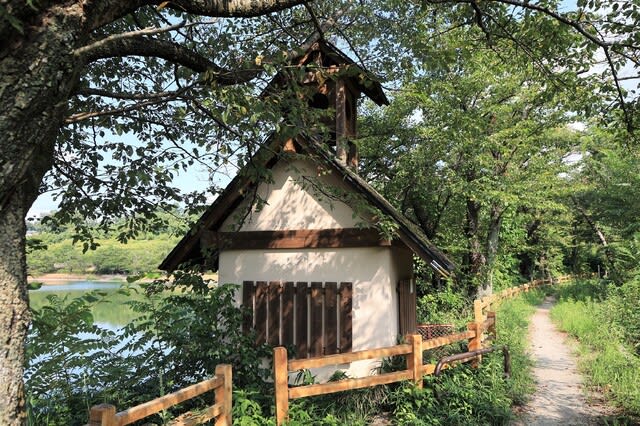

蛍の小径と命名された左岸湖畔の遊歩道。

遊歩道沿いに亀沢川が流れ、ここから維持放流用のパイプが伸びます。

(2023年7月29日)

蛍の小径沿いの斜樋建屋。

(2023年7月29日)

0964 後沢溜池(0243)

ため池データベース

山梨県甲斐市牛句

富士川水系亀沢川

A

E

22.7メートル(ため池データベース 29メートル)

115メートル

213千㎥(ため池データベース 112千㎥)/213千㎥

荒川沿岸用水組合

1939年

上流面と建屋群

上流面と建屋群