2023年11月27日 須川ダム

須川ダムは奈良県奈良市須川の淀川水系木津川左支流前川にある奈良市企業局が管理する上水道用水目的のアーチ式コンクリートダムです。

大河のない奈良市では県外の木津川に水源を求め1915年(大正4年)に近代水道事業が認可され、1922年(大正11年)に水道事業が開始されました。

戦後の復興や高度成長による人口増加から奈良市の上水需給はひっ迫したことを受け、1959年(昭和34年)に市東部の白砂川および布目川を水源とする『自然流下水源導水路事業』が着手され、その調整池として1969年(昭和44年)に竣工したのが須川ダムです。

事業全体も1971年(昭和46年)に竣工し、新たに日量8万4000立米の上水供給が可能となりました。

しかし大阪のベッドタウンとして宅地開発は続き人口増加に拍車がかかります。

そこで、奈良市は水資源開発公団(現水資源機構)の布目ダム建設事業に水道事業者として事業参加し1992年(平成4年)の同ダム供用開始により自然流下水源導水路事業による供給量は日量15万立米に増大しました。

布目川および白砂川で取水された水はいったん須川ダムで貯留されたのち専用管で緑ヶ丘浄水場に送水されます。

2021年(令和5年)現在、自然流下水源導水路による上水供給は奈良市水道事業全体の約6割を担っており、須川ダムはその根幹を担う重要な調整池となっています。

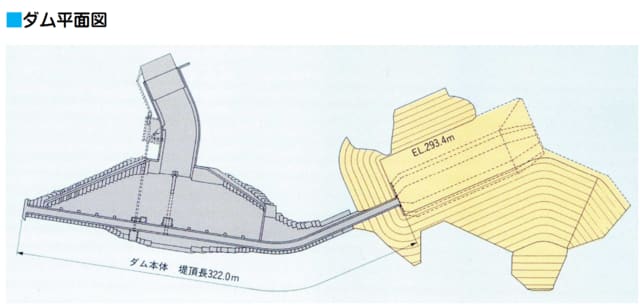

自然流下水源導水路概要図(奈良市企業局HPより)

須川ダムは前川に建設されましたが、前川に水利権はなく集水はすべて布目川および白砂側からの自然流下水源導水路に依ります。

また、福岡県の須恵ダムとともに全国で2基しかない市区町村が管理するアーチ式コンクリートダムとなっています。

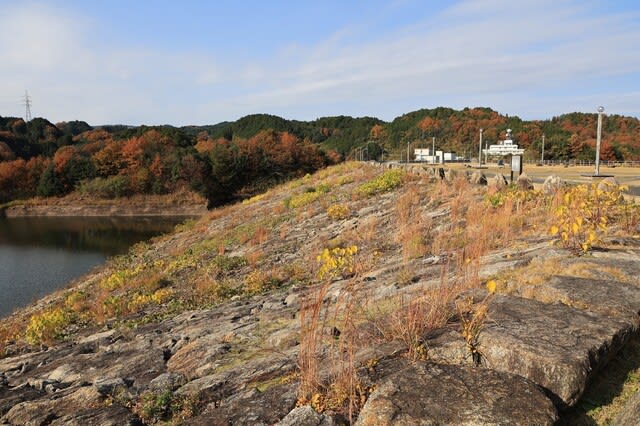

須川ダムは奈良市水道事業の根幹を担う調整池となっており、保安上の理由から立ち入りは制限されており、ダムは上流からわずかに遠望するのみです。

ダムの左岸側高台に管理棟や説明板が並びます。

これは須川ダム記念碑。

水利使用標識。

左岸高台から

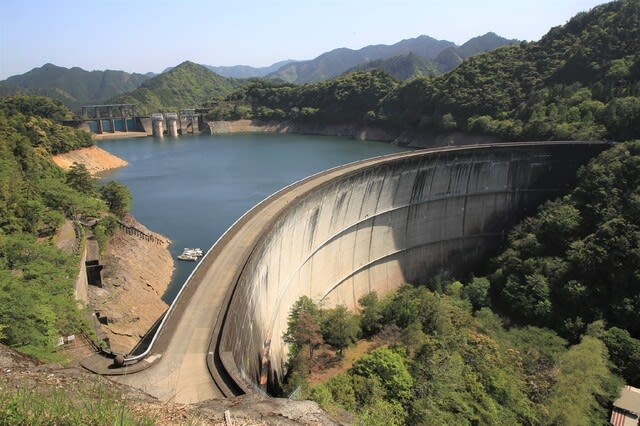

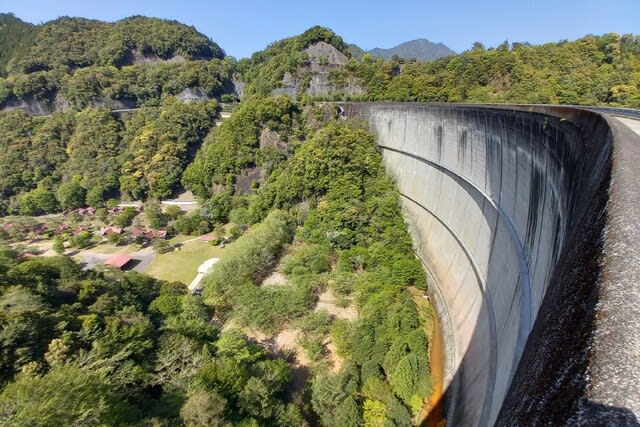

須川ダムはこのアングルからの眺めが一番。

アーチ堤体と円形の取水塔の配置が絶妙。

自然流下水源導水路流入口

須川ダムの流域は直接流域5.2平方キロに対し間接流域119平方キロです。

前川に水利権はないため、直接流域分は河川維持放流として放流されます。

自然流下水源導水路の説明板。

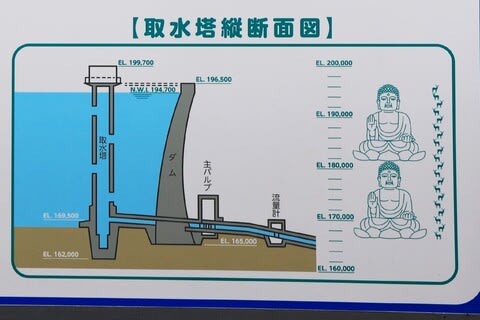

ダム及び取水塔断面図

これを見ればドームアーチであることがよくわかります。

奈良ですから大きさを比較するのに登場するのは大仏さま。

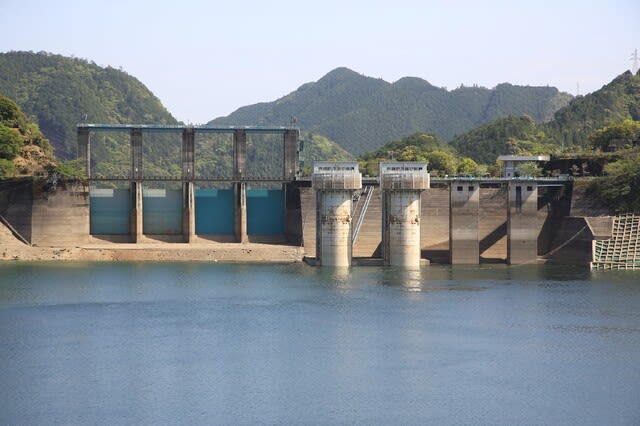

左岸ダムサイトまで下りてきました。

洪水吐はクレストローラーゲート4門。

設計洪水流量は85.51立米/秒。

昭和40年代竣工のダムでは珍しい円形取水塔。

多孔式選択取水設備となっています。

左岸から

堤高31.5メートル、堤頂長107メートル

このアングルで見るとドームアーチだとよくわかります。

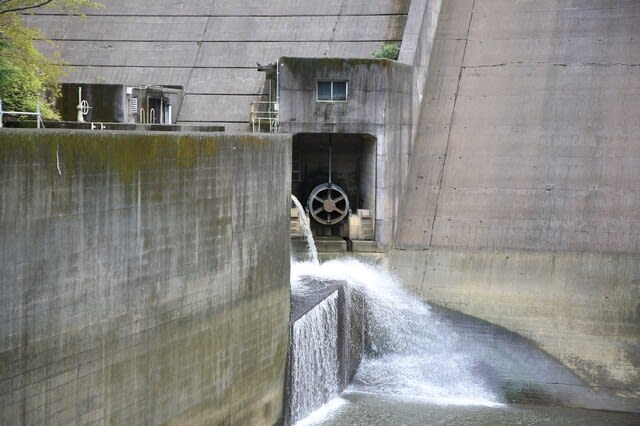

ダム下の建屋は放流バルブ室。

バルブ室の右手にプラムラインが見えます。

プラムラインが堤体から突き出ているのもドームアーチならでは。

天端はゲート部分だけ高くなっています。

天端から減勢工を見下ろす

右下は上記のバルブ室

ゲートは堤体右岸寄りにあり、減勢工はダムから左寄りに流下します。

副ダムのさらに下流

このまま前川となります。

こちらは河川維持及び既得水利権用のゲート

何度も繰り返すように前川には水利権がないため、前川の流入量はここから放流されます。

奥は艇庫

手前はインクライン。

残念ながら見学はゲート部分まで、今はダム下の見学も対応していないとのこと。

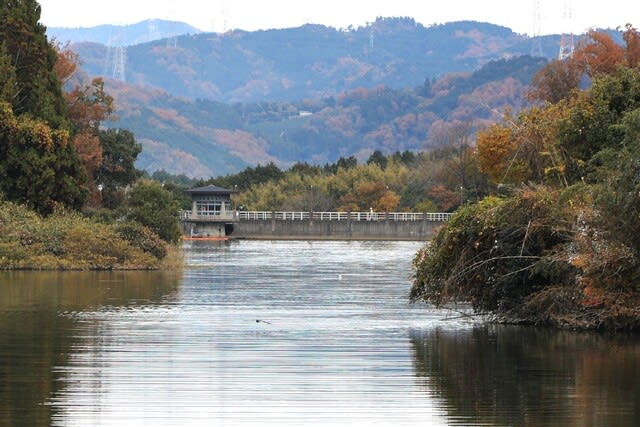

ダムの見学を終えた後は、普段唯一須川ダムの展望スポットとなる上流の橋へ

貯水池は総貯水容量79万7000立米。

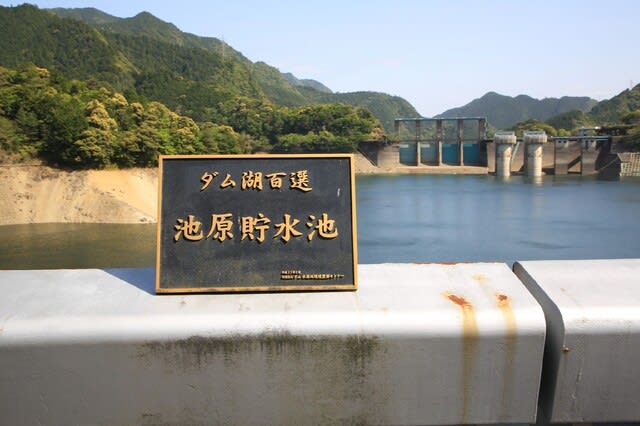

こちらは布目川取水場。

白砂川取水場。

この写真はダム仲間のYさん撮影です。

上記のように、見学会の詳細については別項で紹介しますが、改めて対応していただいた奈良市企業局の皆様には厚く御礼申し上げます。

上記のように、見学会の詳細については別項で紹介しますが、改めて対応していただいた奈良市企業局の皆様には厚く御礼申し上げます。

(追記)

須川ダムは洪水調節容量を持たない利水ダムですが、治水協定により台風等の襲来に備え事前放流を行う予備放流容量が配分されました。

1566 須川ダム(2031)

奈良県奈良市須川町

北緯34度43分29秒,東経135度54分48秒

DamMaps

淀川水系前川

W

1566 須川ダム(2031)

奈良県奈良市須川町

北緯34度43分29秒,東経135度54分48秒

DamMaps

淀川水系前川

W

A

31.5メートル

107メートル

797千㎥/793千㎥

奈良市企業局

31.5メートル

107メートル

797千㎥/793千㎥

奈良市企業局

1969年

◎治水協定が締結されたダム