2015年12月04日 南椎尾調整池

2024年 4月22日

南椎尾調整池は茨城県桜川市真壁町椎尾にある水資源機構が管理する灌漑目的のロックフィルダムです。

少雨に加え台地上に耕作地が続く茨城県南西部では古くから用水確保は困難を極め慢性的な水不足に悩まされてきました。

一方首都圏のベッドタウンとして人口が急増、さらに交通網の整備などを受け工場の進出が相次ぎなど都市用水の需要も高まり、新規の水源確保が喫緊の課題となっていました。

しかし、当地を貫流する鬼怒川・小貝川・桜川には新規水利権を配分する余裕はない中、霞ヶ浦開発事業によってダム化され、利水容量に余裕のあった霞ケ浦が着目されます。

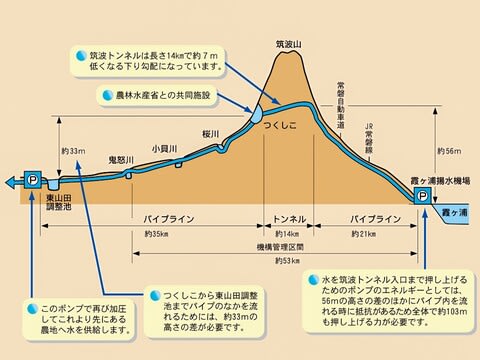

そして霞ヶ浦から筑波山を貫通して茨城県南西部に導水する『霞ケ浦用水事業』が水資源開発公団(現水資源機構)によって着手されました。

同事業には農林水産省、茨城県農林水産部、茨城県企業局が事業参加し2004年(平成16年)に竣工、霞ヶ浦から茨城県南西部15市2町に灌漑・上水道・工業各用水を導水する壮大な用水事業が完成しました。

このうち農林水産省による『国営霞ヶ浦用水農業水利事業』の灌漑用調整池として水資源開発公団と農林水産省の共同事業で1991年(平成2年)に建設されたのが南椎尾調整池です。

南椎尾調整池はつくば市の桜川左岸地帯に灌漑用水を供給する神郡幹線を通じてつくば市の桜川左岸地帯への灌漑用水の供給および基幹線水路のタイムラグ調整を目的としています。

霞ヶ浦用水事業の詳細については下記リンクをご覧ください。

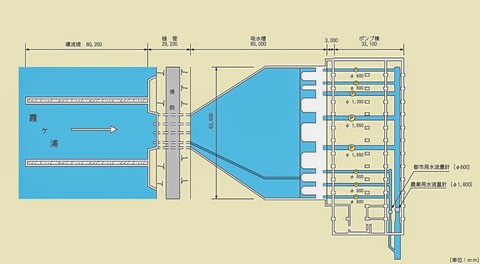

霞ヶ浦用水イラストマップ

(出典 水資源機構霞ヶ浦用水 パンフレット)

南椎尾調整池には2015年(平成27年)10月に初訪、霞ヶ浦用水管理所見学に併せて2024年(令和6年)4月に再訪しました。

掲載写真はすべて再訪時のものです。

また見学会については

『霞ヶ浦用水 ダム研見学会 前編』及び『霞ヶ浦用水 ダム研見学会 後編』をご覧ください。

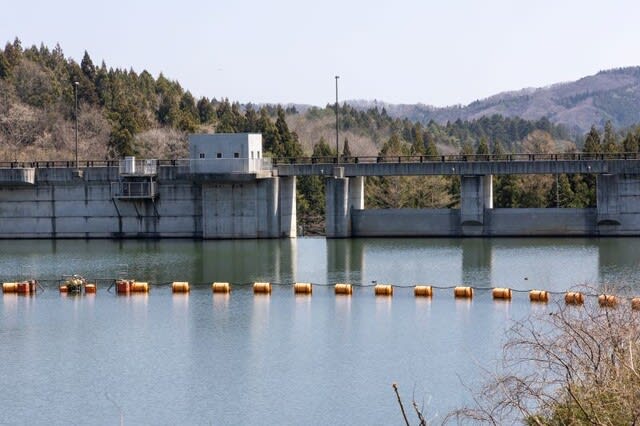

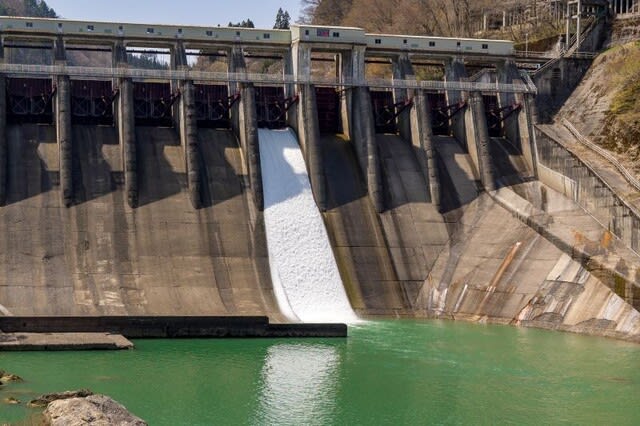

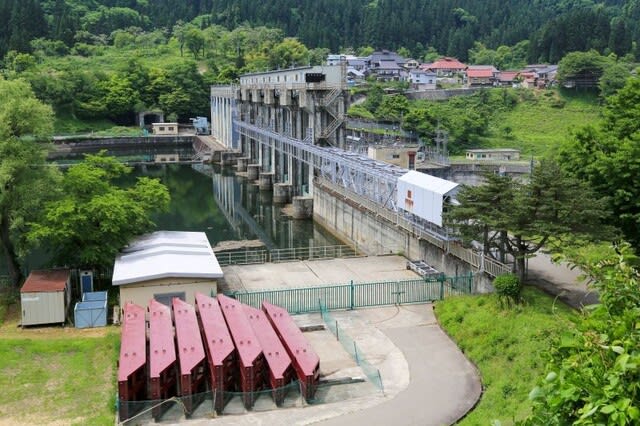

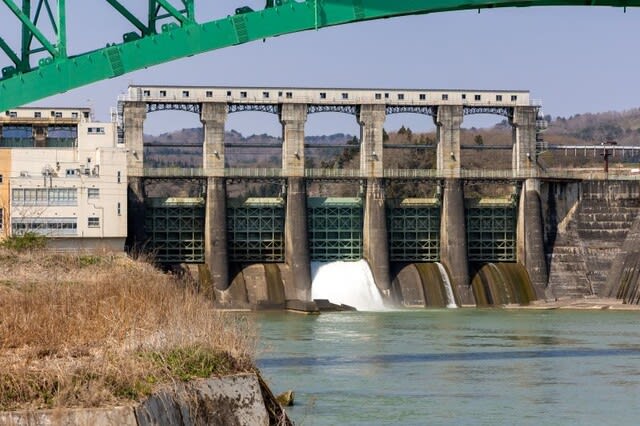

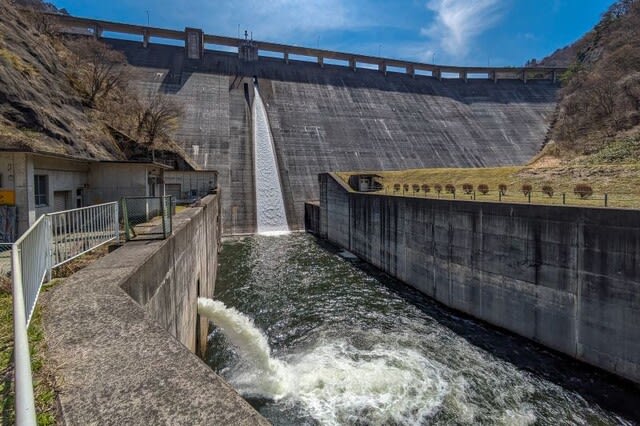

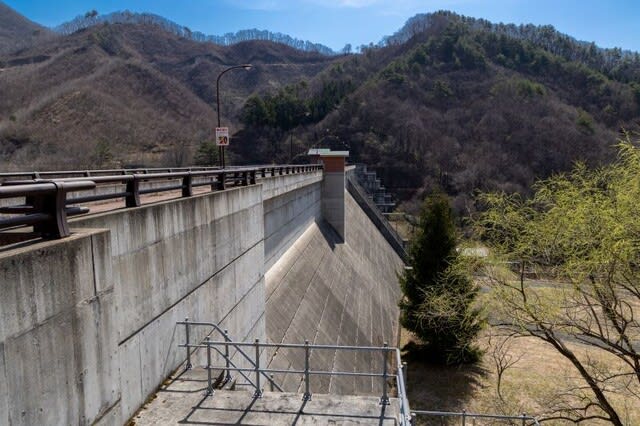

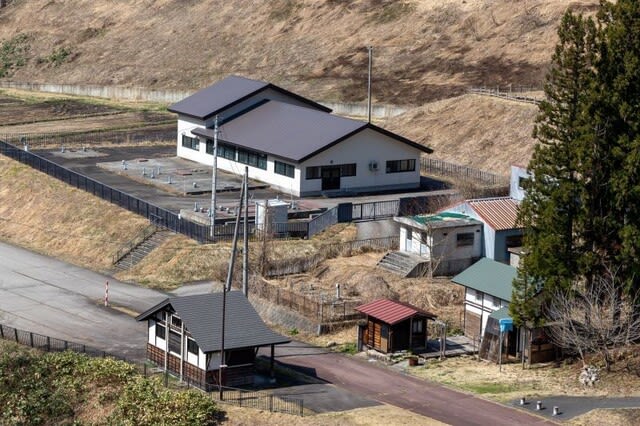

下流から遠望

水資源機構管理のダムらしく堤体には『つくし湖』と書かれています。

右岸駐車場わきには筑波トンネル掘削の際に使用されたベルトコンベアが展示されています。

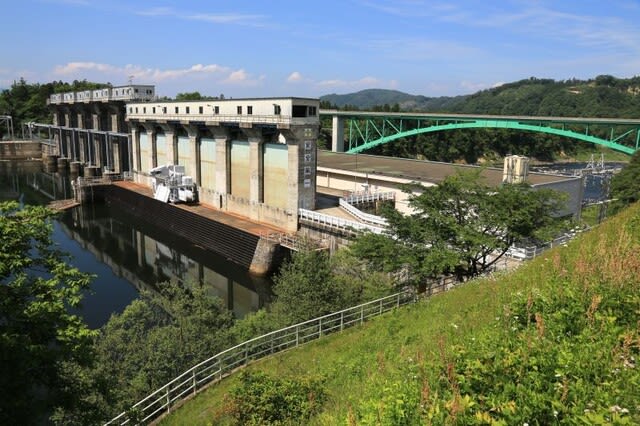

天端は2車線幅で舗装されていますが、車両は進入禁止で徒歩のみ開放。

天端からの眺め

奥の山並みに至るまで、眼前に広がる農地はすべて霞ヶ浦用水の受益地です。

貯水池のつくし湖は総貯水容量56万立米

左奥に筑波山が聳えます。

見た目はアースフィルのようですが、ダム便覧の型式はロックフィル。

堤高27.4メートル、堤頂長400メートル。

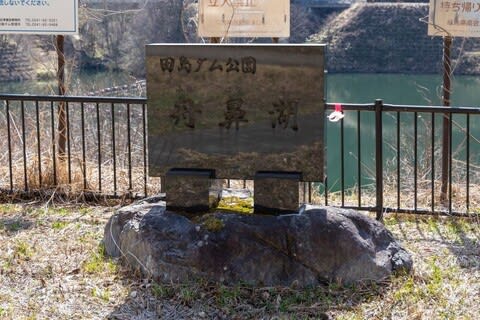

正式名称である南椎尾調整池よりも貯水池名である『つくし湖』の方が一般にはよく知られています。

さらに国土地理院地形図では『つくし湖調整池』と表記されており、左岸の石碑にもつくし湖調整池と刻されています。

ややこしい。

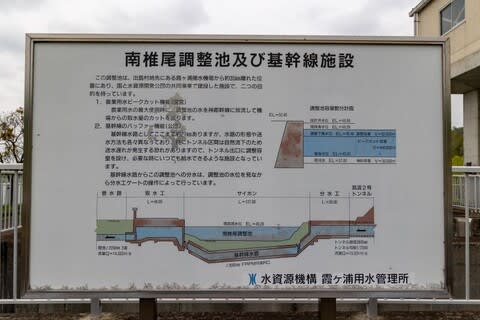

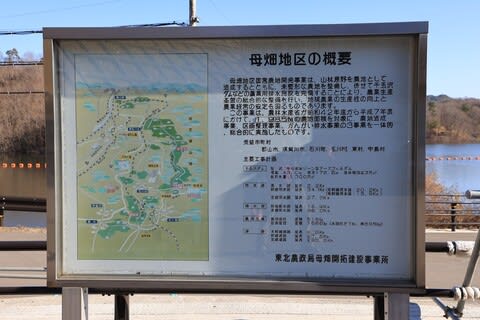

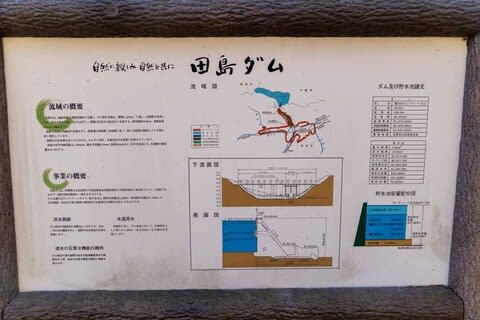

隣には霞ヶ浦用水の事業説明およびつくし湖(南椎尾調整池)の諸元表・断面図

ここには傾斜コア方式のフィルダムと表記。

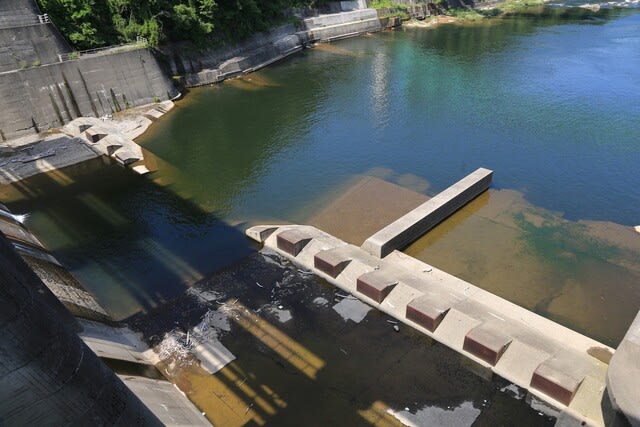

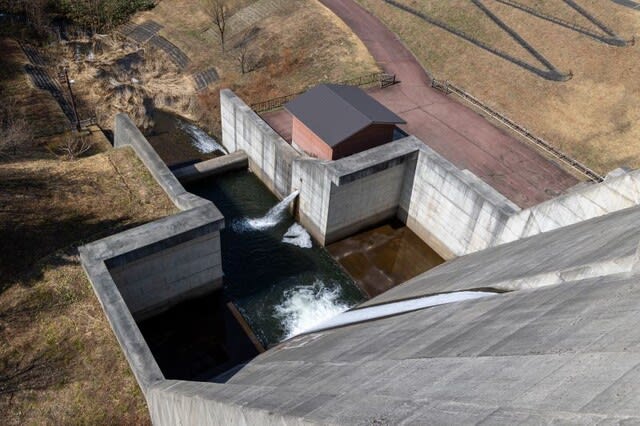

洪水吐導流部。

横越流式洪水吐

洪水吐内では木が茂っています。

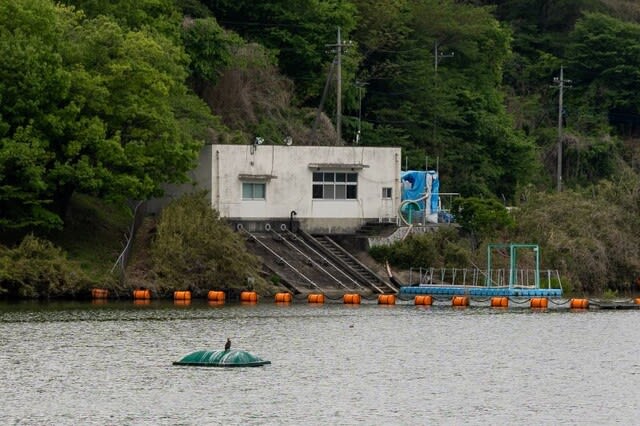

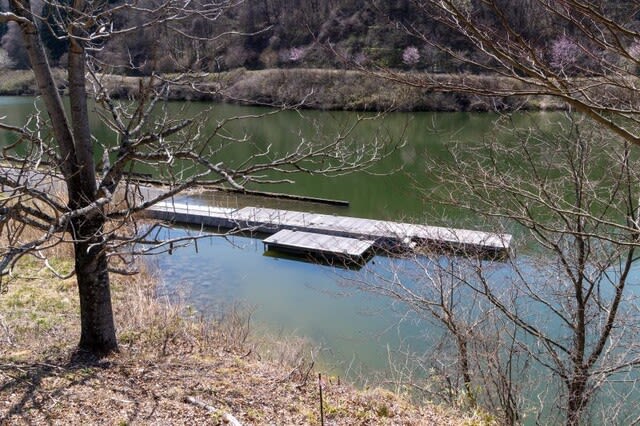

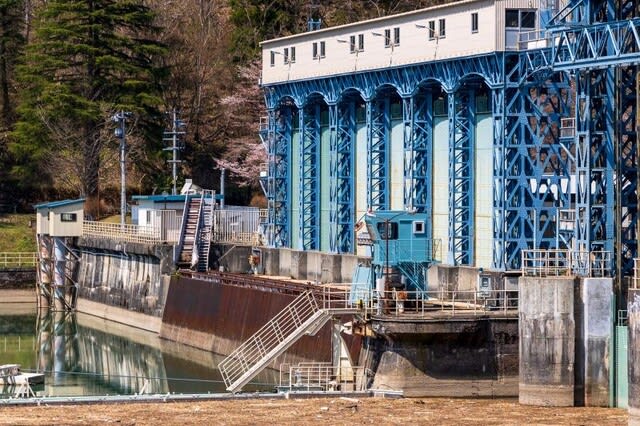

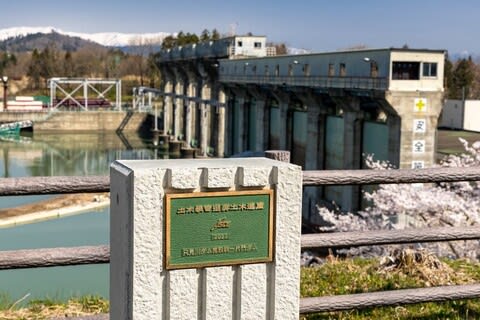

つくし湖右岸にある南椎尾調整池分水工を遠望

霞ヶ浦用水筑波トンネルの出口で、ここで基幹線水路と南椎尾調整池に貯留する水を分水します。

向かって左にゲート、右手には水位計。

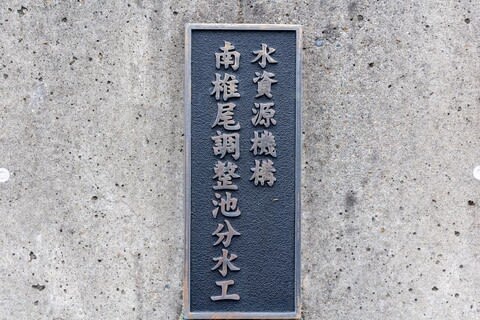

その南椎尾調整池分水工を間近で。

手前には『霞ヶ浦用水 筑波トンネル』の石碑。

霞ヶ浦用水断面図

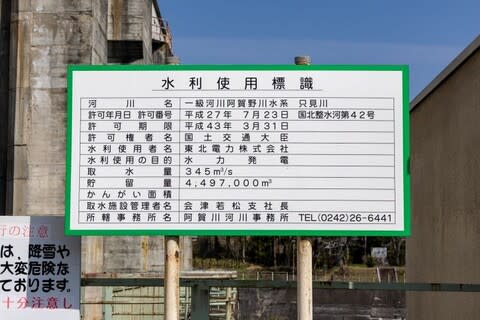

管理所に隣接した霞ヶ浦揚水機場から約56メートル揚水したのち、自然流下で導水します。

(出典 水資源機構霞ヶ浦用水パンフレット)

基幹線水路は貯水池湖底を潜りサイフォンで導水されます。

一方、有効貯水容量52万8000立米のうち神郡幹線向け容量が44万立米、基幹線水路のタイムラグ調整容量として8万2000立米が配分されています。

ということで調整池の主目的はつくば市桜川左岸地帯への灌漑用水の供給となります。

筑波トンネル吐口

ネットはゴミ防止かと思いきや、釣り対策用

道路からフライフィッシングで釣りをするバカがいたようです。

貯水池側から見た分水工。

向かって左が神郡幹線向けゲート、右が放水ゲート。

ゲートをズームアップ

神郡幹線向けゲートにはフラップがついています。

分水工の対岸(左岸)には取水工

つくし湖に8万2000立米配分されたタイムラグ調整容量の取水工となります。

神郡幹線の取水用斜樋。

以上が南椎尾調整池についての記載です。

ここからは霞ヶ浦用水の基幹施設を紹介します。

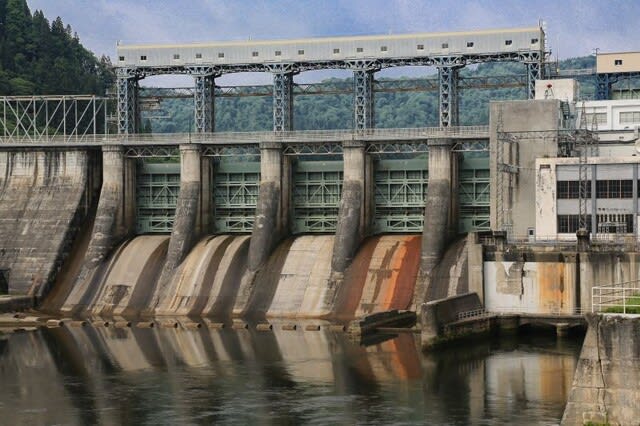

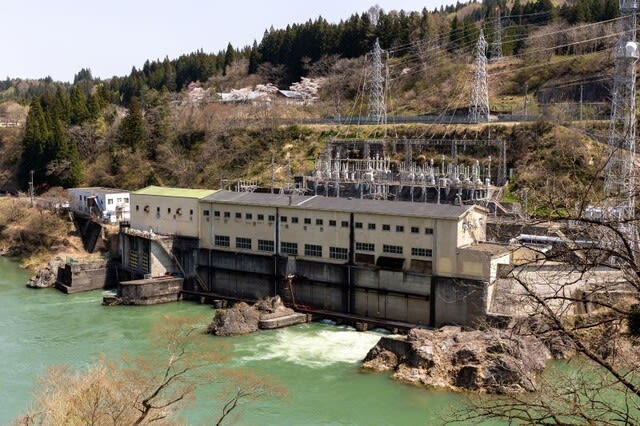

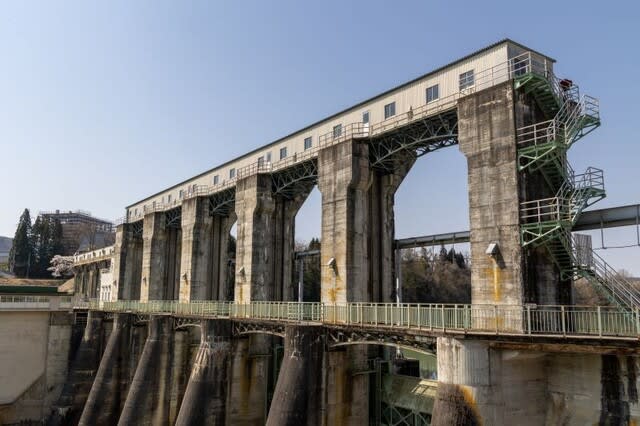

こちらは茨城県かすみがうら市の霞ヶ浦西岸にある霞ヶ浦揚水機場。

左手が手が霞ケ浦になります。

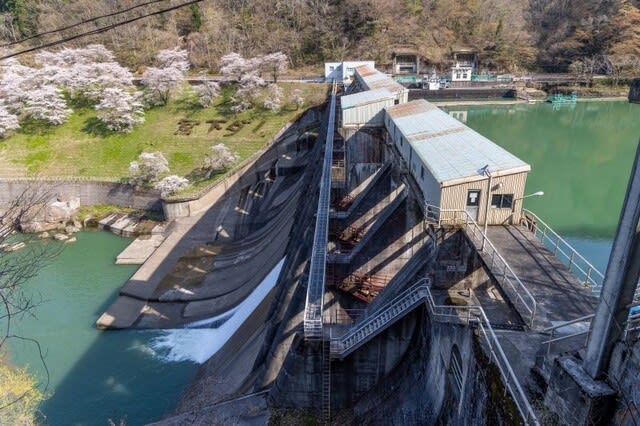

揚水機場の内部

揚水用ポンプが8台並び奥5台が農水用、手前3台が都市用水用となります。

ポンプ8台の総出力は約2万5000キロワットで最大毎秒10.3立米の水を103メートル揚水する能力を持ち、完成当初は東洋一の規模を誇る揚水機場でした。

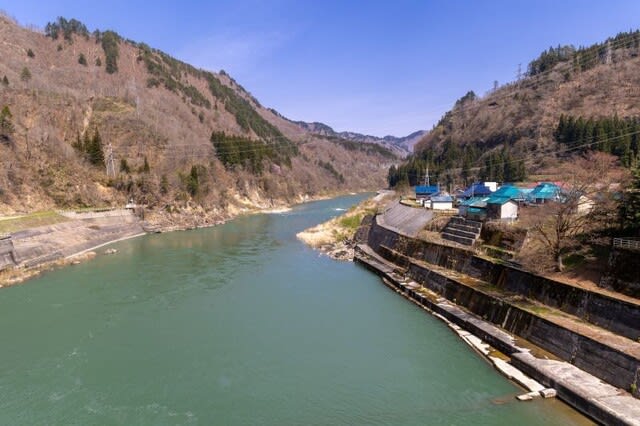

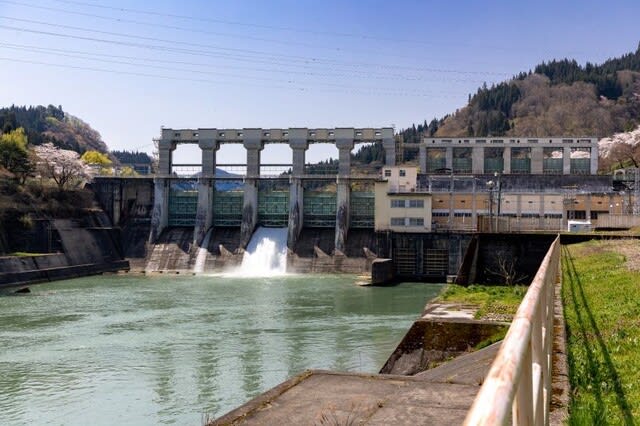

こちらは小貝川を基幹線水路が跨ぐ小貝川水路橋

農水と土地用水用の水管が2本並び、サイフォンで小貝川を跨ぎます。

今回は霞ヶ浦用水管理所にお邪魔し事業のレクチャーを受けたのち職員様帯同で南椎尾調整池を見学しました。

南椎尾調整池の場合、池だけを見てもその機能や役割についてはほとんどわからず、霞ヶ浦用水事業全体を見て初めてその存在意義が理解できます。

やはり、ダムは点ではなく水の流れに沿って線や面で見ないといけないことを再確認する好機となりました。

2999 南椎尾調整池 (0078)

茨城県桜川市真壁町椎尾

利根川水系霞ヶ浦

A

R

27.4メートル

400メートル

560千㎥/522千㎥

水資源機構

1991年

天端貯水池側には転落防止用のフェンスが設けられ、上流面はコンクリートで護岸されています。

天端貯水池側には転落防止用のフェンスが設けられ、上流面はコンクリートで護岸されています。