2021年5月21日 朝鍋ダム

朝鍋ダムは鳥取県西伯郡南部町鶴田の日野川水系小松谷川右支流朝鍋川にある鳥取県県土整備部が管理する治水目的の重力式コンクリートダムです。

国交省の補助を受けて建設された補助治水ダムで、朝鍋川および小松谷川の洪水調節、安定した河川流量の維持と既得取水権への用水補給を目的として2004年(平成16年)に竣工しました。

2016年(平成28年)には河川維持放流を利用した管理用発電所(最大出力77キロワット)が増設されています。

朝鍋ダムは県道溝口伯太線沿いにあり県道からダムと正対できます。

前日までの雨で水位が上昇しオリフィスから越流していました。

右岸から

2004年(平成16年)竣工と比較的新しいダムですが、襟の高いガッツリした昭和感漂うスタイル。

天端入り口にはバリケードが置かれていますが、徒歩での立ち入りは問題なさそう。

親柱の銘版。

減勢工と副ダム。

総貯水容量は138万立米。

治水ダムですが不特定利水容量が設定されていることに加え訪問直前にまとまった雨があったためダム湖は満水。

左手は管理事務所ですが、コロナの影響かゲートは閉まったままでした。

オリフィスゲートの取水口

流木除けのゲージが設置されています。

左岸の浮桟橋と巡視艇。

上流から。

左手はオリフィスゲート

右手が取水設備。

今回の朝鍋ダムの見学を持って鳥取県の主要ダムはすべて訪問済みとなりました。

(追記)

朝鍋ダムには洪水調節容量が配分されていますが、治水協定により台風等の襲来に備え事前放流を行うための予備放流容量が配分されました。

3046 朝鍋ダム(1620)

鳥取県西伯郡南部町鶴田

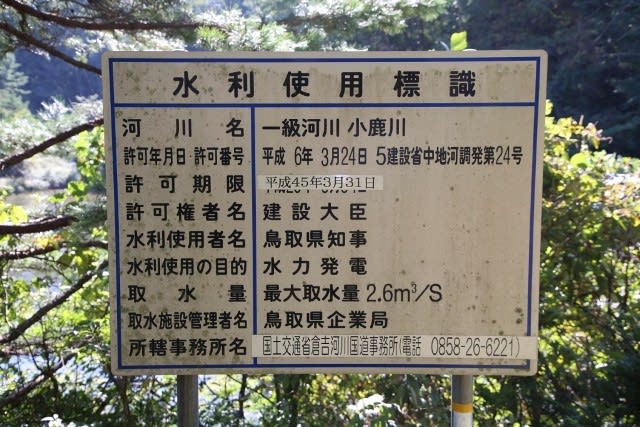

日野川水系朝鍋川

FN

G

45メートル

150メートル

1380千㎥/1190千㎥

鳥取県県土整備部

2004年

◎治水協定が締結されたダム