2017年11月24日 上田池ダム

上田池(こうだいけ)ダムは兵庫県南あわじ市神代社家の三原川水系上田川上流部にある灌漑目的の表面石張重力式粗石モルタル工ダムです。粗石モルタル工というのは粗石とセメントを水で練り混ぜたもので、堤体表面には間知石が布積みされています。

三原川中下流域の三原平野は淡路島最大の平坦地ですが、水源としていた三原川の水量は乏しく古来から灌漑用水の確保が困難で『月夜にも焼ける』といわれるほど干ばつ被害に悩まされてきました。

1915年(大正4年)に新貯水池建設計画が持ち上がりますが、第一次世界大戦による物価高騰やダムの型式の検討に時間を要し、1925年(大正14年)にようやく事業内容の合意に至りました。

貯水池建設に際し、36メートルの堤高を賄う土堰堤の材料の入手が困難だったことや、下流住民の決壊への懸念を払しょくするため神戸の水道事業で実績のあった重力式粗石モルタル工型式が採用されました。

そして翌1926年(大正15年)に建設工事が着手されますが、工事途中で貯水量を増やす為に堤高を41.5メートルにかさ上げするなど7年の工期を要し、1932年(昭和7年)に上田池は竣工しました。

また堤高41.5メートルは粗石モルタル工としては神戸の立ヶ畑ダムや布引五本松堰堤を凌ぎ千苅ダムに迫る高さとなっており、これらの土木技術上の価値を評価して土木学会選奨土木遺産及びAランクの近代土木遺産に選定されています。

池の管理は耕地整理組合を引き継いだ上田池土地改良区が行い旧三原町内538ヘクタールの農地に灌漑用水を供給しています。

南淡路広域農道(オニオンロード)に上田池を示す標識があり、これに従って南下し社家集落を抜けると上田池に到着します。

浄水場手前に車を止めて浄水場の裏手を抜けると堰堤の左岸直下に出ます。

堤高は41.5メートルで石積堰堤としては神戸の立ヶ畑ダムや布引五本松堰堤を凌ぎ、千苅ダムに迫る高さです。

導流面、扶壁もきれいな石積みで溢流部は連続扁平アーチになっています。

堤頂部はほぼ垂直になっており実際の堤高よりも高さを感じ、城壁の如き堤体です。

上流面も装飾的なデザインで見た目にも美しいの一言です。

扶壁の上部は波切りのためか円形の台座のようになっており、ここで連続扁平アーチの支えています。

洪水吐上部だけコンクリートが新しく近年改修があったようです。

天端は車両通行可能

高欄は市松風の三つの小窓が上下反転しながら続いています。

左岸上流側の張り出し

どういう機能かは不明です。

古い石積堰堤ではおなじみの円形の取水設備。

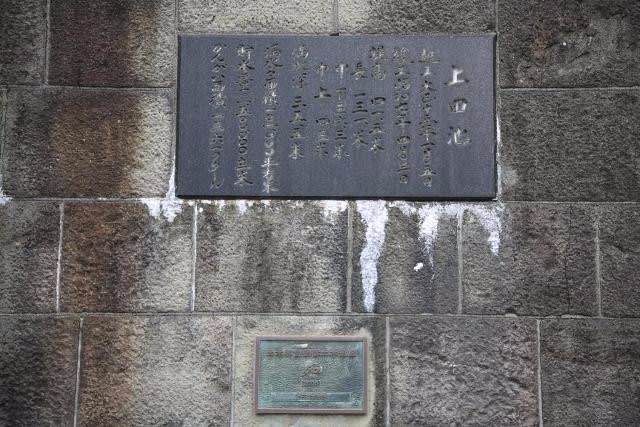

取水設備の諸元プレートと選奨土木遺産遺産のプレート。

天端から見た導流面

右岸側は地山が張り出し天然の導流壁のようになっています。

この日は風が強く越流した水は水紋を描くというよりは水飛沫を跳ねあげていました。

天端からは播磨灘が見えます。

上流からの眺め。

神戸の石積堰堤に勝るとも劣らぬ素晴らしい堰堤です。

難を言えば直下に浄水場があるため、堤体直下から見上げることができない点でしょうか?

実は上田池を水源とした灌漑用水は下流で複数の円筒形分水工が設置されている事を帰宅後知りました。

中には貴重な親子分水工もあるようです。

いずれ再訪の機会があればぜひ見てみたいものです。

兵庫県南あわじ市神代社家

A

G

41.5メートル

131メートル

1700千㎥/1500千㎥

上田池土地改良区

1932年