南部獅子

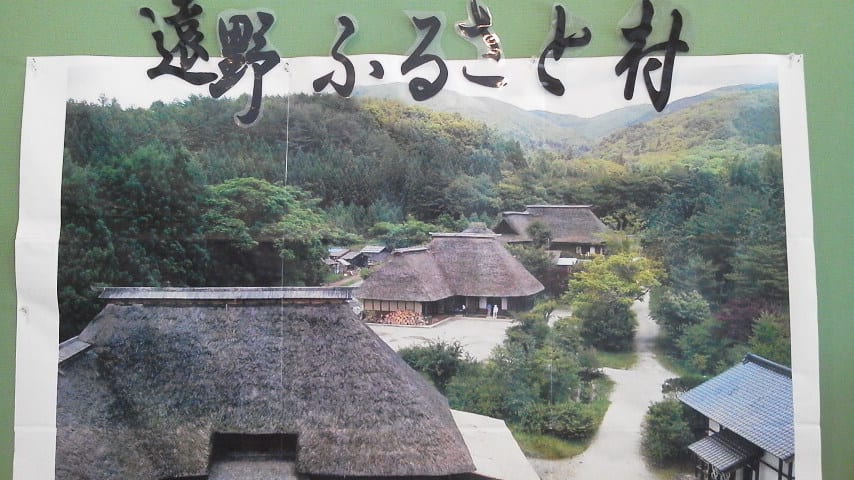

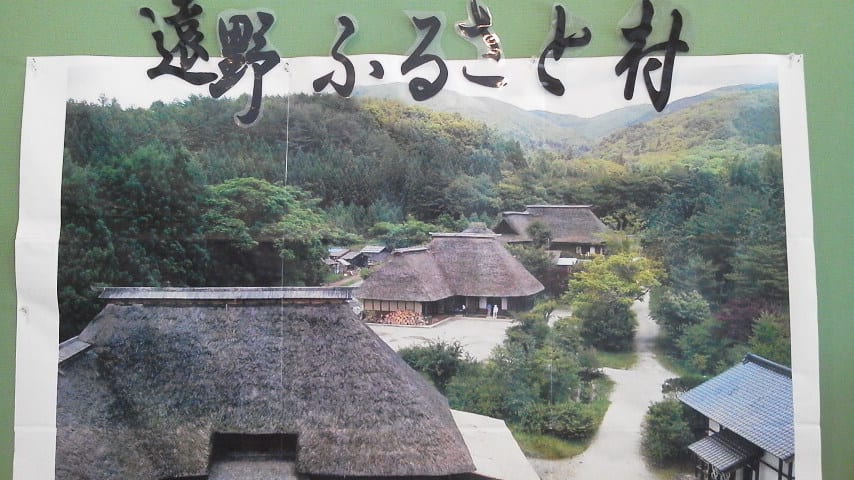

遠野ふるさと村

今年はちょうど開園20周年の日本の山里を感じられる絶品施設

入り口にあったふるさと村のほぼ全景写真

入園してすぐに見られる清水

大工どんの曲屋

大工どん 居間

『どん』というのは地元有力者のみに使われた呼び名だそうで、立派な家屋も納得します

土間

土間の板障子が開いているところが囲炉裏端の家主の席。

家主が首を横に向けてみるだけで曲屋の馬小屋部分の馬が見えるようになっており 家主にとって馬が家族の誰よりも大切だったからだそうです。

【馬は生活の柱で、女房・子供は死んでも生活ができるが馬が死ぬと一家全員の生活が壊れてしまうからだそうです。

昔の遠野の住民は、何が一番大事で、大事なものを守るためには人情を捨てなければならないことがあるのを知っていた、といいます。】

【長方形の囲炉裏端の対面部分がお客さんの席で、主人の席との間には囲炉裏と自在鉤に吊るされた鍋や五徳があって、不意に客から主人に危害を加えられないようになっていた。

囲炉裏の長辺には家族が主人を護るように座るのが常で、座らなくてもカマなどの刃物や棒は絶対に置かなかったそうです。

主人が一番、馬が二番、その後に家族。主人と馬を大事にした生活が当然のようになっていたそうです。】

色々な話を聞かせてくれてお茶まで振る舞って戴いた まぶりっと衆の佐々木さん。

見た目よりずっと御高齢ですがご自分の家庭は、勝手で横柄な御主人を立てた生活が長かったお蔭で今は御主人も丸くなり、総てが幸せ一杯の生活です、と話してくれました。 そ~なんですね~ (゜o゜)

炭焼き小屋

肝煎りの家

曲屋の中には、おしらさま? がいらっしゃいました )^o^(

お食事中のようで、完全無視…、お邪魔しました。

水車小屋

山里の風景

改修中の弥十郎どんの家

バッタリ

水田

池

トイレ

其処此処に沢山ありました

トイレ内

外観の古そうな造りとは一転。 とても清潔にされています。

迷い道出口にあった小川

ふるさと村の出入り口にはレストランや土産売り場、ミーティングルームなども完備されており そこに…

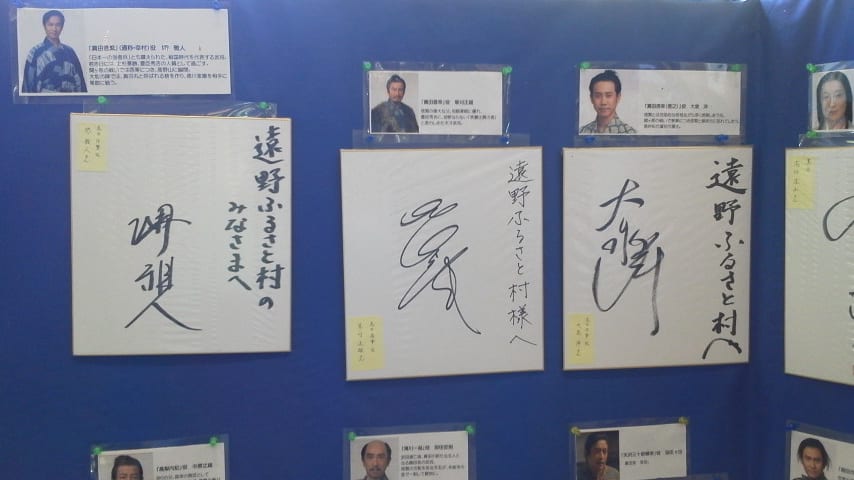

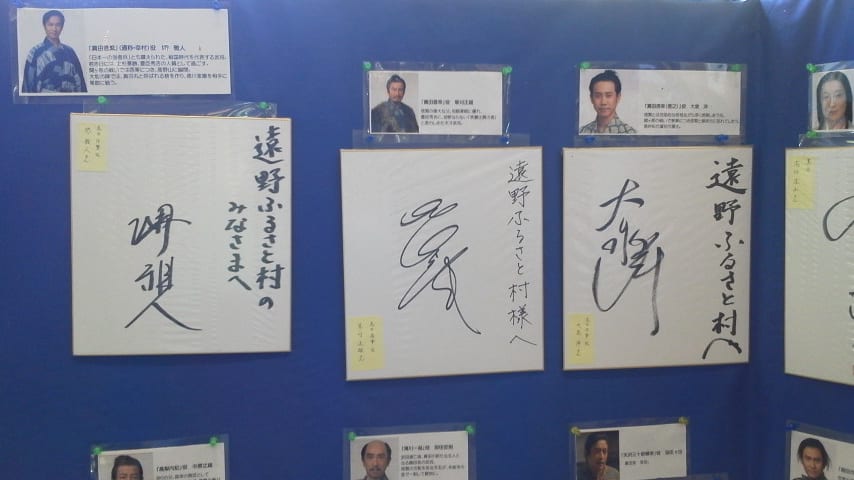

俳優さんたちの色紙

今放送中の NHK大河ドラマ『真田丸』 の信繁が真田の里へ帰郷したシーンはこちらで撮影したそうです

そういえば、この辺りが真田の里の想定でしょうか…

『蜩の記』もこちらでのロケだったとのことで、全編の6割が園内での映像だそうです。

監督さんとの記念撮影写真

その他にも 「龍馬伝」「天地人」「悪魔の手毬歌」「風林火山」「利家とマツ」「軍師官兵衛」「水戸黄門」 等々数えきれない程のテレビや映画の撮影に使われていたようです。

著名人が相当数訪れている場所なのですが、従業員の方はとても気配りよくて親切。

首都圏の著名人が訪れたという店舗等の店員の鼻を衝くような尊大・高慢な態度は一切みられませんでした。

伝承園

板倉

平野部の蔵は土蔵ですが、山間部は木造の板倉。 『板倉という名字の人』は先祖が山間部出身の人が多いのだそうです。

曲屋

1棟だけ移築してきたのでとても綺麗です

分厚くて綺麗な萱

天皇と美智子妃殿下様もご訪問なさったとのこと

遠野の昔話が聞ける囲炉裏端。 やはり此処も、この地方の囲炉裏は長方形! 対面に座った他人が主人に危害を加えようとしてもチョッと遠いです。

千体おしら様への通路

千体おしら様の鎮座する部屋入り口

説明書き

室内は、『壮観!』 の一言。 木像のおしらさまは人の顔と馬の顔のふた通りでそれぞれ違ったお顔です。

なにやら…の存在が感じられました

幾重にも掛けられた前掛けは人々の色々な願いが書かれています。

上部には説明板書き

佐々木善喜記念館

柳田國男に遠野に伝わる不思議な民話を口伝した日本のグリムと称され、村長まで務めた勤勉な方の記念館

帳場と公民館

迷い道

歩く道には赤とんぼが沢山居て人が通っても逃げません。画像の中にも3匹いるのが分かりますか?

井戸

画面左の井戸から竹筒で水を引いている湯殿

湯殿の中には、懐かしい桶の湯船。手触りにも匂いにも懐かしさを感じます。

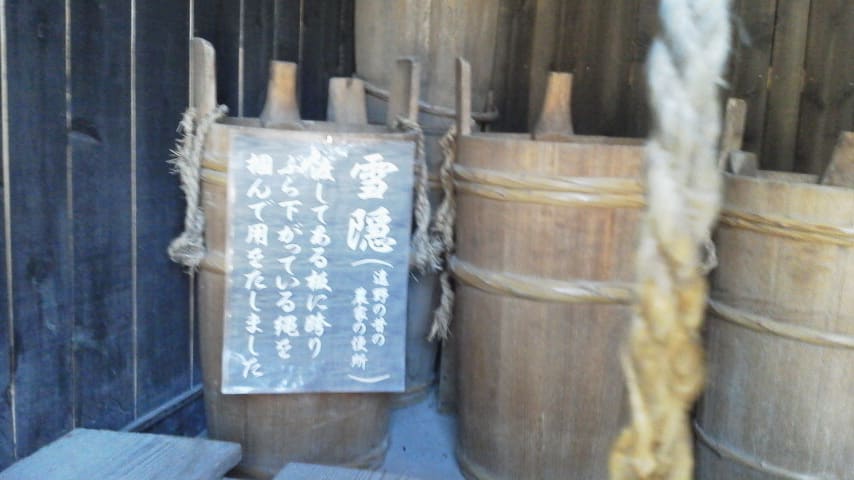

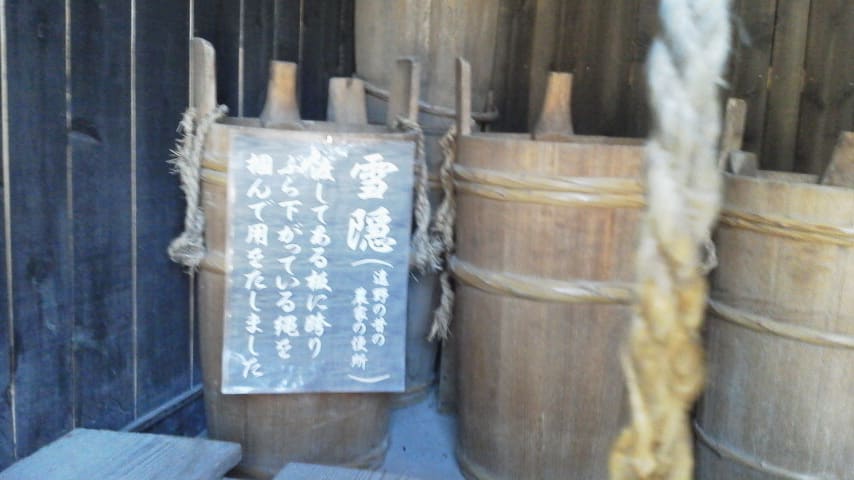

雪隠 【トイレ】

中を覗くと

肥溜めに2枚の板を渡してあり、吊り下げられた荒縄に摑まって用を足すようになっています

おわい桶に説明書き

ぶら下がる荒縄の持つ部分だけ汚れているのが妙にリアルでした

このヘラで肛門に付いた便を掻き取って、使用済みを前に置くようです。

洗って何度も使え、最後は土に埋めれば自然に還るという超エコ

現代でも中央アジアや中国の大都市中心部以外は同じようなトイレですよね、排便後はキャラメルの包み紙のような小さく、新聞紙のような硬い紙でお尻を拭きます。夏は虫や臭いだけでなく、眼がシカシカするトイレに入った覚えがあります。

ニューヨークやロンドンでもシャワートイレは無いのですから昔の遠野をどうこうは言えませんよね

水車小屋

小屋の中は米を撞く構造が一目で分かるようになっています。

ひと昔前の生活を目の当たりにしてみると 山里で暮らす、とか 自然に囲まれて伸び伸び暮らしたい、とか思うのですが「食事」「入浴」「排便」「病気・怪我」などを考えると なかなか……

遠野ふるさと村

今年はちょうど開園20周年の日本の山里を感じられる絶品施設

入り口にあったふるさと村のほぼ全景写真

入園してすぐに見られる清水

大工どんの曲屋

大工どん 居間

『どん』というのは地元有力者のみに使われた呼び名だそうで、立派な家屋も納得します

土間

土間の板障子が開いているところが囲炉裏端の家主の席。

家主が首を横に向けてみるだけで曲屋の馬小屋部分の馬が見えるようになっており 家主にとって馬が家族の誰よりも大切だったからだそうです。

【馬は生活の柱で、女房・子供は死んでも生活ができるが馬が死ぬと一家全員の生活が壊れてしまうからだそうです。

昔の遠野の住民は、何が一番大事で、大事なものを守るためには人情を捨てなければならないことがあるのを知っていた、といいます。】

【長方形の囲炉裏端の対面部分がお客さんの席で、主人の席との間には囲炉裏と自在鉤に吊るされた鍋や五徳があって、不意に客から主人に危害を加えられないようになっていた。

囲炉裏の長辺には家族が主人を護るように座るのが常で、座らなくてもカマなどの刃物や棒は絶対に置かなかったそうです。

主人が一番、馬が二番、その後に家族。主人と馬を大事にした生活が当然のようになっていたそうです。】

色々な話を聞かせてくれてお茶まで振る舞って戴いた まぶりっと衆の佐々木さん。

見た目よりずっと御高齢ですがご自分の家庭は、勝手で横柄な御主人を立てた生活が長かったお蔭で今は御主人も丸くなり、総てが幸せ一杯の生活です、と話してくれました。 そ~なんですね~ (゜o゜)

炭焼き小屋

肝煎りの家

曲屋の中には、おしらさま? がいらっしゃいました )^o^(

お食事中のようで、完全無視…、お邪魔しました。

水車小屋

山里の風景

改修中の弥十郎どんの家

バッタリ

水田

池

トイレ

其処此処に沢山ありました

トイレ内

外観の古そうな造りとは一転。 とても清潔にされています。

迷い道出口にあった小川

ふるさと村の出入り口にはレストランや土産売り場、ミーティングルームなども完備されており そこに…

俳優さんたちの色紙

今放送中の NHK大河ドラマ『真田丸』 の信繁が真田の里へ帰郷したシーンはこちらで撮影したそうです

そういえば、この辺りが真田の里の想定でしょうか…

『蜩の記』もこちらでのロケだったとのことで、全編の6割が園内での映像だそうです。

監督さんとの記念撮影写真

その他にも 「龍馬伝」「天地人」「悪魔の手毬歌」「風林火山」「利家とマツ」「軍師官兵衛」「水戸黄門」 等々数えきれない程のテレビや映画の撮影に使われていたようです。

著名人が相当数訪れている場所なのですが、従業員の方はとても気配りよくて親切。

首都圏の著名人が訪れたという店舗等の店員の鼻を衝くような尊大・高慢な態度は一切みられませんでした。

伝承園

板倉

平野部の蔵は土蔵ですが、山間部は木造の板倉。 『板倉という名字の人』は先祖が山間部出身の人が多いのだそうです。

曲屋

1棟だけ移築してきたのでとても綺麗です

分厚くて綺麗な萱

天皇と美智子妃殿下様もご訪問なさったとのこと

遠野の昔話が聞ける囲炉裏端。 やはり此処も、この地方の囲炉裏は長方形! 対面に座った他人が主人に危害を加えようとしてもチョッと遠いです。

千体おしら様への通路

千体おしら様の鎮座する部屋入り口

説明書き

室内は、『壮観!』 の一言。 木像のおしらさまは人の顔と馬の顔のふた通りでそれぞれ違ったお顔です。

なにやら…の存在が感じられました

幾重にも掛けられた前掛けは人々の色々な願いが書かれています。

上部には説明板書き

佐々木善喜記念館

柳田國男に遠野に伝わる不思議な民話を口伝した日本のグリムと称され、村長まで務めた勤勉な方の記念館

帳場と公民館

迷い道

歩く道には赤とんぼが沢山居て人が通っても逃げません。画像の中にも3匹いるのが分かりますか?

井戸

画面左の井戸から竹筒で水を引いている湯殿

湯殿の中には、懐かしい桶の湯船。手触りにも匂いにも懐かしさを感じます。

雪隠 【トイレ】

中を覗くと

肥溜めに2枚の板を渡してあり、吊り下げられた荒縄に摑まって用を足すようになっています

おわい桶に説明書き

ぶら下がる荒縄の持つ部分だけ汚れているのが妙にリアルでした

このヘラで肛門に付いた便を掻き取って、使用済みを前に置くようです。

洗って何度も使え、最後は土に埋めれば自然に還るという超エコ

現代でも中央アジアや中国の大都市中心部以外は同じようなトイレですよね、排便後はキャラメルの包み紙のような小さく、新聞紙のような硬い紙でお尻を拭きます。夏は虫や臭いだけでなく、眼がシカシカするトイレに入った覚えがあります。

ニューヨークやロンドンでもシャワートイレは無いのですから昔の遠野をどうこうは言えませんよね

水車小屋

小屋の中は米を撞く構造が一目で分かるようになっています。

ひと昔前の生活を目の当たりにしてみると 山里で暮らす、とか 自然に囲まれて伸び伸び暮らしたい、とか思うのですが「食事」「入浴」「排便」「病気・怪我」などを考えると なかなか……