富山城郭カードは→こちら

富山県には300以上の山城があったと言われ、富山県西部の小矢部から氷見にかけての連続する低い山並み「西山」にも多くの山城が存在したそうです。

今回はそのうちの福岡地区周辺にまとまっている「赤丸城」「鴨城」「二ッ城」の三城を訪ねてみたいと思います。

三城の配置図

先ずは「赤丸城」

赤丸城跡は、城ヶ平山(標高173.6m)の山上一帯に築かれている山城であり、城主は五位庄域に勢力を誇った国人領主中山氏と考えられている。

中山氏は、佐々成政が越中を平定する過程でその配下に入ったとみられる。天正12年(1584)の成政による前田方の能登末森城攻めにも参加したものの、翌年成政が秀吉に降伏すると、中山氏もこの地を離れ、越前の敦賀へ移り住んだとされている。

山頂にある主郭(本丸)は広い平坦面を持ち、各方面へ伸びる全ての尾根には多数の平坦面や堀切(尾根を切断し敵の侵入を防ぐもの)が設けられているほか、斜面に沿って畝状空堀が見られるなど、居住面積・防御力共に中世の五位庄域で随一を誇るものであったことがわかる。

また、多くの遺構のうち、ここにある井戸は古来より「殿様池」と呼ばれ、城主が使用していた掘り抜き井戸(深さ10m)と伝える。昭和7~8年頃に地元住民によって掘り起こされ、木製の滑車、井戸枠のようなものや中世の土器が出土している。(富山県教育委員会・高岡市教育委員会)、、、説明板より

場所は県道小矢部伏木港線「赤丸」交差点(コンビニ角)から特別養護老人ホーム「アルデン赤丸」方向に進み、

さらに社会福祉センター「こぶし荘」に向かって集落に入ると三差路に「八幡神社」があります。

この八幡神社が赤丸城跡への登山道入り口です。

今回訪ねた3月9日は、神社裏の日陰にはまだ残雪があり、朝の凛とした空気の中入山しました。

なだらかな斜面が続いていましたが、城跡を示す案内看板の辺りから急な登りになります。

そして高圧送電線の「鉄塔」が見えたら、ここからは尾根筋を登る登城道。

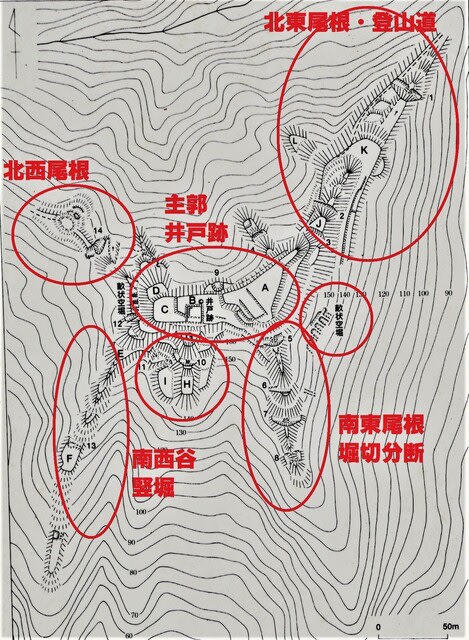

では赤丸城の縄張り図を紹介します。

現地案内板より抜粋、、、赤色の書き込みで行程を示しています。

登山道は「北東尾根」にあり、馬の背のような細い尾根筋や北西斜面の道を登ります。

途中小さな平坦面がいくつかあり、本丸に近づくにつれ「堀切」などの防御施設が現れてきます。

本丸下、北東尾根に施された「堀切」

谷をさらに削り込んでいます。

これを本丸の小高い箇所から見下ろすと全体的な配置と、かなり深く彫り込んでいることがわかります。

北東尾根から小高い平坦部に登ると、そこが本丸跡です。

ここには説明板やベンチも備えてあり、

眼下に広がる射水平野や、遠くには富山湾まで見渡すことができます。

本丸平坦部の奥(西側)には低いながらも段差が設けられ、先端部には「殿様池」と呼ばれる井戸があります。

城主が使用していた掘り抜き井戸(深さ10m)と伝われ、昭和7~8年頃に地元住民によって掘り起こされた際には木製の滑車、井戸枠のようなものや中世の土器が出土しているそうです。

そこから先は竹を中心とした雑木林が広がり、尋常では進めない状況です。

北西方面に僅かに伸びる尾根筋と

南西方向の谷筋に伸びる曲輪が縄張り図には記載されていますが、それを確かめるすべはありません。

畝状の空堀が幾筋も並び、南西谷を含めて加賀方向からの侵入を阻止しようとする様子が伝わってきます。

南西谷

そこから本丸下の帯曲輪的な平坦部を東に反時計回りに進むと南東尾根があります。

この尾根は今までと違って緩斜面で樹木が少なく、スッキリとして麓の方向に伸びています。

本丸から南東尾根方向

この緩やかな尾根の最高部は非常に見晴らしがよく「もの見台」には最適だったと思われます。

南東尾根を麓に向かって下りていくと、途中で数か所「堀切」で尾根筋が切断されています。これは攻め上がってくる敵の侵入を阻止する防御施設ですね。

南東尾根、本丸下の堀切が最大で

その先数段に渡って平坦地と堀切が連続します。

最先端部はやや広い平坦部で

ここへの麓からの侵入経路は東側・西側・南側と複数あり一番弱い部分と考えられます。

西側斜面には尾根に並行な筋がいくつかあり、それを進むと谷に突当り引き返すことになりますが、そこを斜面の上から攻撃するという守りも考えられますね。

また、東側斜面には畝状の空堀が見られ、本丸への侵入者に攻撃を加える構造です。

南東尾根から本丸下の帯曲輪的な平坦部を反時計回りに進むと元の登り口に戻ります。

途中本丸の上がる東面虎口

空堀も確認でき、加越国境の緊張状態にあり防御性を高める改築を佐々成政が指示したと考えると妄想が膨らみますね。

【赤丸城】

名称(別名);あかまるじょう

所在地;富山県高岡市福岡町舞谷字上ヶ平

城地種類;山城(173.6m/140m)

築城年代;天正年間(1573年-1591年)以前

廃城;16世紀

築城者;不明

主な改修者;

主な城主;中山次郎兵衛

主な改修者;佐々成政?

文化財区分;高岡市指定史跡

近年の主な復元等;

遺構;曲輪、堀切、畝状竪堀、虎口、井戸

※出典、、、越中中世城郭図面集Ⅲ

地図;