富山城郭カードは→こちら

前回のエントリーは→こちら

【歴史】

築城年代は不明だが、文献によると南北時代には前身とされる和田城が存在していた。当時の越中守護は桃井氏、斯波氏を経て畠山氏の世襲となり、その家臣の神保氏が守護代として戦国時代には実質的支配者となった。

神保氏は、上杉謙信の越中侵攻を増山上に籠城して一度は撃退するも、再侵攻により落城。その後、織田信長の越中侵攻で佐々成征の手に落ち、豊臣政権下では前田氏の所領となるが、慶長年間(1596~1615)に廃城となった。

山城は冬場の下草が枯れた時に歩くのが最適。とは言え、今年の冬は記録的な豪雪で、北陸の冬山に立ち入るなんて想像もできませんでした(;^ω^)

しかし2月になってようやく春の兆しが訪れ雪も解けてきたので、クマが冬眠から覚める前のつかの間の山城シーズンを愉しみたいと思います。

前回は中央部に配置された曲輪を中心に散策したが初心者でしかも下草が多く、遺構を理解することが容易では無かった。

あれから1年と6か月、勉強を重ね今やいっぱしの山城愛好家を気取っています(笑)

今回は曲輪の平坦面ではなく、土塁や堀切・空堀・竪堀などの遺構を重点的に見て回ることにします。

ルートとしては、「増山陣屋」に車を停め、「冠木門」から入城し遊歩道①→{F郭・切岸」「馬の背ゴ・竪堀」→「七曲」「増山大橋」「上城戸復元土塁」→「一の丸・竪堀」→「無常・連続竪堀群」→「鐘撞堂・空堀」→南櫓台・空堀」→{J郭・平行する長大な堀切」→「二の丸下の空堀」→「K郭・堀切」→「土塁」→「馬洗い池」→「三ノ丸・空堀」→「御所山屋敷」「足軽屋敷」→「池之平等屋敷・神保夫人入水池」→「小判清水」

それから「亀山城」へ

「亀山城登山口」→「亀山城本丸」→「法花坊谷」→下山

「亀山不動尊」→「増山陣屋」帰着と言う行程、所要時間3時間30分でした。

「増山陣屋」

12月~3月14日まで冬季閉館中

併設のトイレも閉鎖されていますが、百名城スタンプを押印したカードとパンフレットが玄関口に置いてありますので自由に持ち帰り可能。

また「砺波市埋蔵文化センター」では「とやま城郭カード」配布のほか「御城印」や増山城グッツの販売も行っており、資料も豊富なので是非立ち寄りたいですね。→こちら

「冠木門」

増山城址の顔ともいうべき冠木門の登山口へ

「F郭・堀切」

遊歩道を進むと最初に目にするのは、小高くなった削平地に復元展示されている「追手口柵」

その下の堀切で高低差をつけ、敵の侵入を阻止します。

「馬の背ゴ・土塁」

F郭の上段にある曲輪で、侵入してくる敵を上から狙える構造ですね。

城下方向に対しては、竪堀や土塁で防御しています。

ここで一の丸から「七曲」を経て一旦外に出ます。

「増山大橋」登山口

和田川をせき止めた増山湖、和田川のダム湖です。

緑色の湖と赤い橋、青空に映え美しかった💛

目的は橋詰にある「推定復元された土塁」

西からの敵を土塁で防ぐ上城戸の役割。総構みたいなものでしょうか。

土塁の長さは約80m、最大幅約10m、堀との比高さ約2m

堀は土塁の西側に沿って幅約10m、地面との比高さ約2m、なので堀の底から土塁上までの高さは約4mもあったことになります。

そしてこの土塁は最近の発掘調査によって「喰違虎口」だったことが確認されてそうです。

増山城は和田川を天然の堀とし、芹谷野河岸段丘を下城戸とする地形を最大限に取り込んだ縄張りだったのです。

土塁見学の後、七曲から一の丸へ戻り

「一の丸・竪堀」

七曲から侵入し、一列に駆け上がってくるの敵に打撃を加える施設。

古い絵図には一の丸・枡形の記載があるそうで、守りの要だったんでしょうね

「一の丸・切岸」

「一の丸・虎口」

「一の丸・虎口の石垣跡」

越中の城では珍しい石垣。どれだけの規模だったのでしょうか?

「一の丸・展望」

ここからの眺望は抜群! 北西方面に対する監視。

「無常」

中心部の南西部を守る曲輪。

西側斜面に6条連なる「畝状竪堀」が見つかっている。

無常から二ノ丸、空堀で分断されている。

無常の南側にある「鐘撞堂」

こちらも空堀で分断

「鐘撞堂」

時刻を報ずる時鐘台であったかは不明。

「鐘撞堂・堀切」

無常と地続きだったものを堀によって分断して造成された。

「南櫓台」

佐々成政によって増築された防御施設か?

「南櫓台・堀切」

鐘撞堂と地続きだったものを堀によって分断して造成された。

「J郭・平行する長大な堀切」

J郭南側の緩斜面に、ひな壇状に平行に並んだ堀切

谷一杯に広がって施設されている。

J郭と二の丸を分断する広大な「空堀」

「K郭堀切」

K郭南斜面に施された堀切

「三ノ丸」

「オオヤシキ」とも呼ばれL字状に長大な堀が巡らされ、敵を寄せ付けない構造。

「三ノ丸・空堀」

三ノ丸と接する「安室屋敷」「馬洗い池」方向にL字型に堀が巡らされている。

「御所山屋敷・切堀」

三ノ丸から御所山屋敷に向かう路には堀切があり、残雪がここだよと主張しているかのようです。

御所山屋敷あたりから遊歩道は拡幅され格段に歩きやすくなる。

「足軽屋敷」

下級城兵及び非常時城下に集まった城兵の宿泊施設が建てられて居たところ。、、、案内板より

「池之平等屋敷」

ほぼ方形の平坦面に土塁が巡らされ16世紀前半から末葉の土師器が出土している。

神保夫人入水の井戸(池)にちなむ郭の名称。、、、案内板より

「

「池之平等屋敷土塁」

「伝神保夫人入水井戸」

増山落城の折、神保氏の夫人が勇敢にも女数人と共に敵陣に切り込み、平60人を斬って自ら城に火を放ち、家宝を携えて投身したと伝えられている。、、、案内板より

井戸には今も水が絶えない。

「小判清水」

山肌より水が染み出している。

「小判清水・増山城址北側登山口」

舗装された林間道路「うちまわり道」沿いにあり、亀山城登山口と正対している。

「亀山城・登山口」

「亀山城・遊歩道」

「亀山城本丸」

発掘により16世紀後半に利用されて事が判明。

「三角点」

主郭は城跡群で最も高所(133m)の高坪里山に位置する。

射水平野方面の眺望がすばらしい。

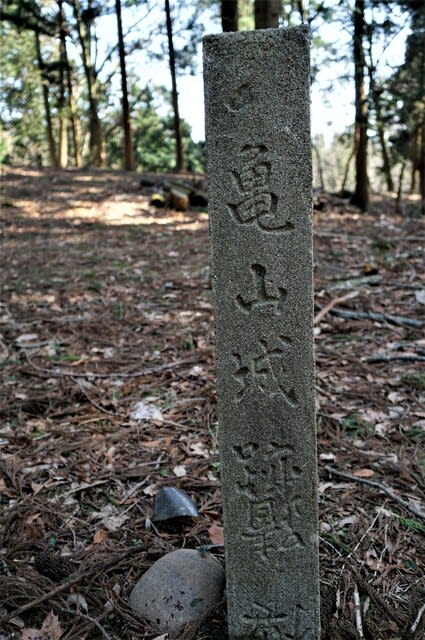

「亀山城・本丸石碑」

碑文の下側に天地逆の文字が彫られている。再利用か?

「亀山城・本丸切岸」

「亀山城・本丸切堀」

ここで「法花坊谷」方面に分岐している。

「法花坊谷」

亀山不動尊方面に下山する道はいたるところで倒木があった。

林道「うちまわり道」に至る10m位で遂に前進不可能なくらいの倒木が折り重なり、3m下の道路へ緊急脱出した(;^ω^)

下山道から亀山城址

「亀山不動尊」

幕末から維新にかけ加賀藩の重臣小山氏が困窮する領民を助けたが、故合って責任を取り自刃した。その恩に報いるため村民が大岩山日石寺不動明王の分身を戴きここに祀っているそうです。

祠のそばには水が豊富に湧き、フキノトウが春を感じさせてくれた♪

【増山城】

《軍神上杉謙信と戦った堅城》

名称(別名);ますやまじょう(和田城)

所在地;富山県砺波市増山

城地種類;山城(124m/70m)

築城年代;貞治元年(1362)以前

廃城;17世紀初頭

築城者;二宮円阿

主な城主;桃井氏、斯波氏、神保氏、上杉氏、織田氏、佐々氏、前田氏、中川氏

主な改修者;前田氏

文化財区分;国指定史跡

近年の主な復元等;冠木門

遺構;削平地・切岸・堀切・竪堀・横堀・土塁・井戸・石垣

※出典、、、越中中世城郭図面集Ⅲ

地図;