東北旅行一日目の記事は→こちら

☆天守をはじめ3棟の三重櫓と5棟の城門が現存する☆

弘前城は、津軽地方を平定した津軽為信の意志を継いだ子の信枚が慶長16年(1611)に築城した。天守は五重だったが落雷で焼失。文化7年(1810)に本丸の辰巳櫓(南東隅櫓)を三重に改築して天守代用とした。これが現存する天守である。関東・東北地方においては、唯一の現存天守として貴重である。本丸、二の丸、三の丸および付属の郭が、3重に巡らされた堀によって区切られている。その中に残る3棟の櫓と、5棟の城門が往時の姿をとどめている。

「津軽藩ねぶた村駐車場」から外堀沿いに「中央高校口」まで南下

外堀の桜

紅一点

「中央高校口」から三の丸に入り

「丑寅櫓」

「与力番所」

「東内門」

「下乗橋」

この橋を渡って二の丸から本丸に入る。

本丸石垣修復工事のため、この橋の手前で内堀の水はせき止められています。

本丸

高石垣

石垣に「はらみ」がみられ崩落の危険性があるため、先ずは平成26年壕の埋め立てが行われました。

webページは→こちら

石垣修復工事

天守曳家工事のための足場が平成27年に設置されました。

「天守台」

天守台石垣の修復のため、約3ヶ月かけて現在の位置に移動し仮置きされています。

「本丸枡形」

「展望デッキ」

石垣修復のため曳家され、仮置きされた天守

「天守としだれ桜」

現存天守で最も北に位置する天守で、三重三階、層塔型。防寒対策として屋根は銅葺瓦となっている。

五重の大天守が落雷で焼失して以来約200年間、天守を再建することは叶わなかったのですが、ロシア船の津軽海峡往来などの事態から、幕府は弘前藩に蝦夷地(北海道)の警備を命じ、あわせて新しい天守の造営(史実は三重櫓の改修)を認めたのでした。弘前藩は三重櫓の改修を名目に天守(御三階櫓)として新築したのでした。

「天守外側」

切妻破風や狭間で飾られた装飾的な城外側

「天守内側」

窓だけのシンプルな城内側

「未申櫓」

蓮池より「本丸南西石垣」

「蓮池」

「二の丸辰巳櫓」

二の丸南東隅に立つ三重櫓。かつて屋根は板を重ねて葺いていた栃葺きであったが、現在はその上に銅板が葺かれている。

「中壕」

「杉の大橋」

杉の大橋から南内門

「三の丸追手門」

17世紀後半に碇ヶ関に通じる道がつくられて参勤道となったことから、三の丸のこの城門が追手門となった。

「外堀の花筏」

外堀は風の影響を受けやすいので、落花盛ん

「東門」

弘前城惣構は、東北のはるか片隅に位置する外様の小大名の居城としては破格の規模でした。

幕府が津軽家にこれだけの城を築かせることを認めたのは、信牧の正室である満天姫が神君徳川家康公の姪で養女だったためだとも、津軽家をして南部、佐竹、伊達などの有力な東北の外様大名を牽制させるためだった、とも言われています。、、、弘前城公園HPより

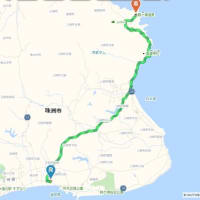

移動ルート

弘前さくらまつり

会場案内mapに加筆

赤色は往路

青色は復路

【弘前城】

《東北で唯一の現存天守をもつ津軽氏歴代の城》

名称(別名);鷹岡城、高岡城

所在地;青森県弘前市下白金町1

城地種類;平山城

築城年代;慶長16年(1611)

築城者;津軽信枚

主な城主;津軽氏

文化財区分;国指定史跡、重要文化財9棟

近年の主な復元等;

天守の現状、形態;層塔型、三重三階 木造(現存)

※出典、、、日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)

地図;