大洞城(一柳城)は関市富之保に所在し、津保川と武儀川が合流する地点の北にそびえる標高260m、比高差約120mの山頂に築かれ、山頂東西約120m、南北約150mに遺構が広がります。

織田信長の美濃平定後は、一柳直末、稲葉典通が居城としました。一時は郡上八幡城の出城となっていたようですが、関ケ原の合戦後に廃城となったといわれています。

山頂には石垣を巡らせた主郭となる曲輪があり、その他に石垣を有する櫓台や虎口、竪堀、堀切が見られます。城主の居館は南西山麓にある稲荷神社の南東側にあり、居館の南東側に延びる緩やかな尾根が大手道であったと推測されます。山頂からの見通しが良く、飛騨西街道と郡上八幡を結ぶ交通の結節点に立地し、重要な位置を占める城であったと考えられます。、、、「関市城跡探訪」より

ヤマップ3D

場所は岐阜県関市富之保一柳

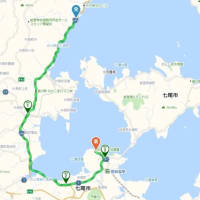

東海環状線「富加関IC」下車し、県道58号線へ右折。津保川と並行して走り8.5Km先の「道の駅平成」を過ぎる。11.1Km先の「若栗」交差点で左折し県道63号線へ入る。

15Km先町内で左カーブするあたりで、左手に「マルマン」商店が見えたら、住宅との間の側道へ左折します。

突き当りに「稲荷神社」があります。

登城口は神社の左側です。

脇には数台停められる駐車場があります。

城主の居館はこの登り口、駐車場の後方にある平坦地で、山頂に通じる大手道も現状は樹木や藪に覆われています。

登城ルートは谷筋を、ほぼ直登する感じです。

こちらでもロープのお世話になります

途中、倒木があり危険ですが、なんとかくぐって前進!!

登り切って振り返ると巨大な竪堀にも見えます。

縄張り図

※佐伯哲也先生作図(飛騨中世城郭図面集?)

頂上付近で大きな石が崩れ落ちているところがありました。

縄張り図では「櫓台B」のあたりです。

なんとなく作平地らしい小さな平坦面も確認できます。

その周囲にも崩れかけた石が残っていますので、そこから崩落したものと思われます。

頂上まで登りきると視界が開けました。

周囲の藪とは別世界のような、土が露出した平坦面。草一本生えていなくて、まるで最近重機でならしたような感じで凄く違和感があります。

曲輪でしょうか?

縄張り図の「曲輪②」ですが、林道工事に伴う開発工事の痕跡と思われます。

写真は失念しましたが、南側には車1台が通れる幅の林道が接続しており、ふもとのグラウンドまで続いているようです。

また、南西尾根からの虎口付近には堀切があるようですが、よくわかりませんでした。

主郭方向は背丈ほどの藪に包まれ、突入するには勇気が必要です

藪を抜けると尾根筋の両側に竪堀が彫られ、まるで土橋のような通路となっていました。

櫓台Aより撮影

藪を突破し土橋を渡ると、いきなり石垣が目に飛び込んできました。

まるで戦国時代にタイムスリップしたような、不思議な感動に襲われました。

「櫓台A」

主郭斜面から「コ」の字状に張り出した形状で一辺が約6m。高さは約1.5mあります。

南西側の石垣には巨石を用いて鏡石のように使用しています。

南隅の「隅立石」

石垣の角の部分に立てられた、巨大な一枚岩です。

最初は何かの石碑かと思いましたが、後で調べると(算木積み隅石の原型ともいうべきものでしょうか)、高さ約1.3mの石を立て隅石としたものだそうです。

南東面

主郭側の斜面に接続した形状ですが、南東面には石垣がありません。

櫓台Aから主郭下の通路(帯曲輪でしょうか)を進んでいきます。

すると切岸の斜面に石を積んだような低い石垣が現れました。

縄張り図でもわかるように、山の周囲を円弧状に石垣が取り巻いているのです。まるでサザエの殻のようでもあります。

地形の起伏に合わせて石を積んでいるようです。

帯曲輪の石垣と上段にある主郭石垣の2段構えの石垣は、下から見るとまるで一体化して見えて、まるで高石垣のような威圧感を与えたことでしょう。

サザエのように螺旋状に頂上に向かうのかと思っていたら、途中で折り返して登っていきます。

折り返しにある作平地

ここは虎口の「曲輪①」

「虎口」

通路はスロープ状になって主郭に向かっていますが、階段であった可能性も指摘されています。

虎口から入って、主郭下にあたる法面の石垣

主郭(頂上部)への出入り口

ここが虎口かどうかわかりませんが、東西約45m、南北約15mの平坦面が築かれています。

主郭にはさらに一段高く加工した箇所があり、段の大きさは東西約10m、南北約8mで、まるで神社の基壇のような部分に主郭の建物が建っていたと推測されています。

基壇への出入り口

基壇上には小さな祠が祀られています。

主郭からの竪堀

大洞場の石垣で一つ気になったことがあります。

櫓台や帯曲輪、主郭虎口等の石垣の「隅石」にあたる部分が、ほとんど欠落して跡形も無くなっていることです。

破城によるものだという考えもあるようですが、他の石積みはしっかり残っているのも不思議です。

林道の建設や遺構の破壊、それと同じように人為的に持ち出された可能性も考えられますね。

富山県高岡市にある高岡城の石垣の一部は、河川工事に転用されたという事例もありますから。

こちらも文化財指定はありませんので、早急に市史跡に指定して調査・保護していただきたいと切に願います。

もちろん、地権者や所有者の方々の協力が有ればこそですが。。。

ヤマップ活動データ

ヤマップ3D

※参考、、、「関市城跡探訪」、県立関高等学校地域研究部報告

【大洞城】

《》

名称(別名);おおぼらじょう(一柳城、津保城)

所在地;岐阜県関市富之保一柳

城地種類;山城

標高/比高;261m/120m

築城年代;明応年間(1492-1501)

廃城年代;慶長20年(1615)

築城者;宇佐美弘房

主な改修者;一柳直末

主な城主;宇佐美氏、一柳氏、稲葉氏

文化財区分;なし

主な遺構;土塁、竪堀、堀切、櫓台、石垣

近年の主な復元等;

地図;