富山城郭カードは→こちら

神通川左岸に面する丘陵上に築かれた平山城で、標高は約120m、神通川との比高差は約55mです。北・東・西側の三方が急峻な崖で、神通川に面しているため難攻不落の城です。また、飛騨との国境に近く、軍事上・交通上の要衝でした。

楡原保に勢力を有した斎藤常喜が、文和年間(1352~1356)頃に築城したと考えられます。天正11年(1583)の戦いで斎藤次郎右衛門は、豊臣方の佐々成政に攻められ落城しました。その後、佐々与左衛門や前田氏配下の青山佐渡守・笹島織部らが城主となり、慶長年間(1596~1615)には廃城になりました。

本城は、丘陵上に曲輪を連ねる形で築かれています。最高所に造られた主郭(本丸)の規模は東西7m・南北34m程で、その西・南側には幅20m・全長約100mの空堀が巡っています。南端には、内枡形虎口を設けています。昭和61年(1986)の発掘調査では、南端の空堀付近で上下二段の石積み遺構を確認しました。南側の一部は、土砂採集により失われました。、、、現地案内板より(富山県教育委員会)

三者の位置関係を地図で示します。

豪族斎藤氏の居館

井田館の記事は→こちら

詰城

井田主馬ヶ城の記事は→こちら

場所は富山市八尾町城生

JR高山本線・東八尾駅から県道25号線に出て、同341号線と合流する辺りです。

城生城の東側を流れる神通川の河岸段丘に築かれた山城

神通川との比高差は約55mです。

南側からの遠景

南端の一部は土砂採取で失われています。

県道25号線を細入方向に走り、同341号線と合流する辺りの空き地に車を停め

300m程戻ったところが城址入り口ですが、看板が小さくて見逃しやすいです(;^ω^)

「

城址入り口

左手八尾市街方向、右手細入方向

「本丸ルート入り口」

城址入り口は「本丸ルート」の他に「大手道ルート」があったようですが土砂崩れで通行止めとなっており、県道25号線沿いの「大手道ルート」入り口は閉鎖されています。

ここで当日の行程を縄張り図で説明します。

※安田城資料館提供の城郭地図(佐伯氏著)、、、ブログ管理者加筆

やはりイラストマップが分かり易い、、、本丸設置の説明板より

城郭は神通川に面した南北に伸びる河岸段丘上に築かれ、西面(県道25号線側)の中腹中段に腰曲輪が独立して築かれているので登城ルートに分岐があります。

その分岐から主郭方向に少し登ると、今度は本丸と空堀に至る分岐があります。

さらに、空堀方向に進むと大手道ルートと竪堀方面(主郭下の東面)の分岐があります。

つまり、先ほど訪れた「井田主馬ヶ城跡」とは違い城域が広い! やはり国人斎藤氏が井田館から本拠を移した居城にふさわしい規模です。

この日の行程は

①大空堀

②「大手道ルート」から南端曲輪群

③竪堀

④虎口から

⑤副郭(枡形)

⑥主郭・主郭碑と説明板

⑦「城生ルート」にて北側曲輪群

⑧首切り場

⑨北端

⑩北端崖下にある(北陸電力)堰からの遠景

⑪「本丸ルート」で西面を南下し、腰曲輪分岐まで戻り「腰曲輪」

さらに、国道25号線を細入方向に進み神通川に架かる「大沢野大橋」からの遠景を確認しました。(冒頭の写真)

城跡入り口看板から1~2分で「腰曲輪」分岐に着きましたが帰りに寄ることにして、直進して階段を登ります。

そこからまた1~2分で「本丸」と「大空堀」の分岐です。

まず南から北に向け攻略しようと考え、南側の「大空堀」に向かいました。

「大空堀」

幅20m・全長約100mの規模で、西面から南面かけて人工的に尾根を掘っています。

これは凄い!!

県下の山城では最大規模の空堀だと思います(故人の感想ですwww)

大空堀は北から南に約40mほど進んだところで直角に東に折れています。

主郭側の法面と南側法面は切り立った切岸に加工され、とてもよじ登ることなどできません。

空堀の底部からは立ちはだかる壁のようです。

大空堀が東方向にクランクした辺りに「大手道ルート」の分岐があります。

「大手口方向」

虎口の巨石?

南側郭群

虎口の先は崖で、その下に曲輪群が広がる

南側郭群「堀切」

尾根を分断し南からの敵の侵入を食い止める施設

この先「大手道ルート」は土砂崩れにより復旧の見込み無く通行止めとなっています。

そこを迂回し南西側の曲輪群を見て進むと、「大堀切」の看板がある辺りに出てきました。

つまり大堀切の南面土塁上の平坦地をグルっと回ってきたことになります。

大空堀をもう一度歩き、先ほどの「大手口方向」との分岐まで来たところで、

今度は直進し「竪堀を経て本丸北側へ」向かいます。

「竪堀」

ここには二本の竪堀が築かれ、いずれもハッキリと分かる規模の大きなものです。

ちなみに本丸から見下ろした竪堀俯瞰の図

東側は神通川に面した崖なので竪堀なんか必要ではないのでは???

しかしこんな急な崖によくもまぁ、こんな工事ができたものですね(@_@)

竪堀のある東側から、本丸下の崖の斜面を登って虎口へ。

こちらは日当たりが良く下草も伸び放題💦

クランクしながら斜面を登りきると本丸下の「枡形虎口郭」へ自動的に誘導される。

かなり広い削平地です。

ここから本丸に向かう際も道はクランクし、侵入した敵は出入りの両方で上からの「横矢」に晒されることになります。

「本丸土橋」

この土橋でも敵は狙い撃ちされる

土橋を渡るといよいよ本丸です。

「本丸」

本丸の広さは東西7m・南北34m程の細長い形をしています。

本丸跡に建つ城石碑

「城生斎藤家城址」

なんだか墓石にも似ている(-_-;)

本丸土塁

東面に積まれた土塁

ここで城郭の北側を目指します。

一旦虎口まで戻り「城生ルート」を北に向け進みます。

城生ルートには大きな削平地を持つ曲輪があり、それぞれ堀切で分断されています。

濠の深さは2mくらいですが土塁上の堀幅が広く、法面がなだらかな角度となっているのは経年による崩落の為でしょうか。

神通川がある東方面への「葛原ルート」分岐

広い削平地は日当たりが良いので下草も伸び放題(;^ω^)

城生ルートに残る石塁

縄張り図にある、中央を貫く背骨のような区画線は、この石塁を現わしているのでしょうか?

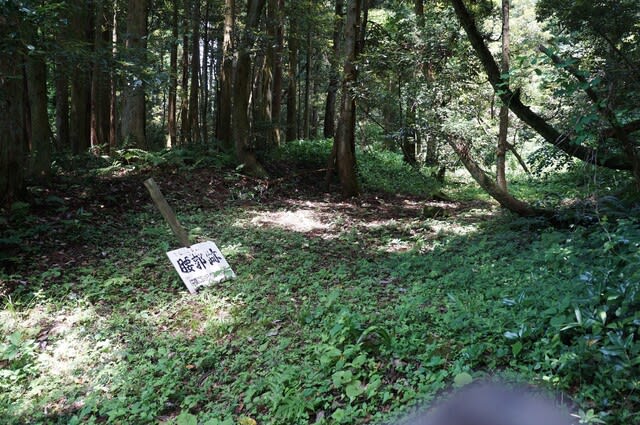

空堀

杜の日陰部分は下草も生えにくい

「首切場跡」

ほとんど城郭の北端ともいうべき場所にあり、東側の神通川に突き出すように堀切されています。

つまり、切られた首がポイっと神通川に投げ落とされる(投棄しやすい構造)

○○場、なんて仕事場のように日常的に「首」を切っていたのでしょうか?(◎_◎;)

そんなわけないですよね

「城郭北端」

首切場跡のすぐ先が北端で、木立の隙間から神通川が見えます。

髙さも十分あって堅牢な守りが感じられ、眺望も美しいが、大雨が降ると濁流となり景色は一変するでしょうね。

神通川堰堤

ここから河原へ降りる道があります。

けっこうな崖を下るルートで、途中にはお馴染みのロープが取り付けられています。

下は北陸電力の管理する堰が設けられ、

城生城西を流れる土川の水がここに集まり、一方は神通川へと放流され、もう一方は下流へと導かれています。

堰からの城生城北端遠景

残念ながらここから神通川の河原に出ることはできません。

北電管理地は厳重にフェンスが張り巡らされ、安全を守るため厳重に管理されています。

ここから最後の目的地「帯曲輪」に向かいます。

先ほど降りた崖をもう一度ロープを使い登り、城生ルートを本丸ルート分岐まで戻り、西側斜面を「腰曲輪分岐」まで戻るのです。

腰曲輪分岐から西側斜面の細い道を進みます。

谷側には「土川」が流れ、滝や清流もみられます。深く切り立った崖なので、天然の堀となって西面を守っています。

腰曲輪「西中谷」

縄張り図で見ると北側曲輪群の平坦面の西側に隣接しているように見えますが、平坦面からは10~20m位崖下の平坦地に設けられた曲輪です。

目的や機能はよくわかりませんが、主郭西面の守りを担っていたのでしょうね。

分岐まで戻ると石垣が崩落したような跡を発見!

残念ながら遺構との関連は分かりません(;^ω^)

紫陽花を愛でながら城生城を後にしました(^^)/

神通川の大沢野大橋脇にたつ「葛原の大榎」より城跡を望む

【城生城】

《豪族斎藤氏の詰城》

名称(別名);じょうのうじょう(蛇尾城)

所在地;富山市八尾町城生

城地種類;山城

標高/比高;124m/40m

築城年代;南北朝時代か

廃城年代;慶長5年(1600年)以降

築城者;斎藤常喜か

主な改修者;佐々成政か

主な城主;斎藤氏、佐々氏、前田氏

文化財区分;富山市指定史跡

主な遺構;曲輪、土塁、空堀、堀切、切岸、見張り台、虎口、馬出し、土橋

近年の主な復元等;

※出典、、、

地図;