元亀元年(1570年)織田信長は、京都と湖西路とのルートを確保するために新路(現在の山中越)を作り、森可成(森蘭丸の父)に湖西を監視するために宇佐山城を築城させた。同年、浅井・朝倉連合軍との戦い(志賀の陣)で森可成は討死した。元亀2年(1571年)信長は、明智光秀に近江志賀郡(後の滋賀村、現在の滋賀学区付近)を与え、宇佐山城に入城させた。同年、信長は光秀らに比叡山焼き討ちを命じた。比叡山焼き討ちの直後その功績で、光秀は信長から坂本を与えられ坂本城を築城し、宇佐山城は廃城となった。本丸跡にはテレビ放送塔が建っており、石垣だけが現存している。

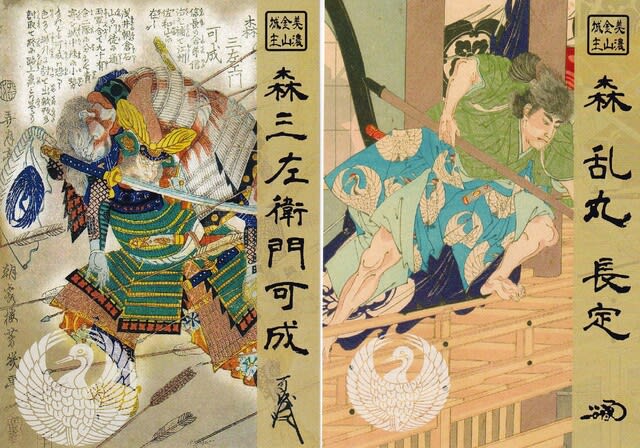

宇佐山城主森可成(もりよしなり)

織田信長の家臣として尾張統一で活躍。

浅井長政・朝倉義景の連合軍迎撃のため坂本に陣取り、9月16日の緒戦においては連合軍3万を1千の軍勢で撃退するも同20日、信長の弟・織田信治、近江の国人・青地茂綱と共に討死(宇佐山城の戦い) 墓は坂本の聖衆来迎寺にある。

本能寺の変で信長と共に討ち死にした近習・森蘭丸の父でもある。

美濃金山城主森可成の記事は→こちら

森三左衛門可成と森蘭丸長定、、、美濃金山城下の資料館で購入した武将カード

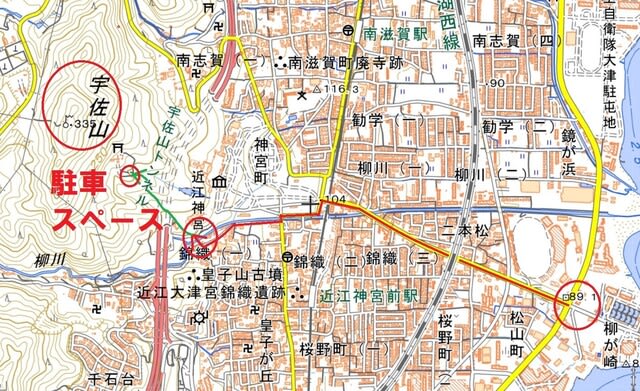

場所は滋賀県大津市錦織町

琵琶湖の沿岸で背後には比叡山、京都の隣と言う位置です。

自分は『宇佐山八幡宮 大津市錦織1-15」をセットしナビ任せで来ましたので、詳細な道順は説明できません(;^ω^)💦

取りあえず、名神高速道・京都東IC下車、国道161号線から錦織地区に降りて、山中の住宅街をくねくね曲がって、たどり着いたという感じです(;^ω^)💦

別の資料によれば、

陸上自衛隊大津駐屯地がある県道558号線柳ヶ瀬交差点から近江神宮鳥居前に向かい、県道30号線から川沿いに細い道を登って宇佐山八幡宮に進みます。

宇佐八幡宮登り口標識(宇佐八幡宮0.4K、近江神社0.3K、大津宮錦織遺跡0.5K)

山の斜面にある住宅街の細い道を曲がったところでナビは『目的地付近です』と放置(笑)

周辺をみると宇佐八幡宮の案内看板があったので、後は自力で500mほど移動してこの標識の場所に出ました。

そこから標識に従い山に向かいましたが、細いながらも舗装されているので車で登りました。(図面中緑色のライン)

かなり急な参道で、徒歩で登る人にも何人かすれ違いました。

暫く登ると突当りに駐車スペースが見えてきました。よかった~、正直な感想です(^^♪

ここからは神社への参道と、城址への登城道に分かれます。

志賀小学校PTAのみなさんでしょうか?要所要所に案内看板を設置してくれていますので、迷うことなく安心して登ることができました。

また『もう少しです』とか『滑りやすい急斜面です』など短いコメントが添えてあり、すごく励まされました。

※「滋賀村プロジェクト・いいね滋賀」の一環として2020年8月1日に設置されました。構成団体:滋賀学区青少年育成学区民会議、志賀小学校はなぞの会(保護者会)、滋賀学区文化協会 協力団体:滋賀学区自治連合会

山頂近く「本丸石垣」の看板が目に飛び込んできました。(※看板では本丸、図面では主郭、I 、と表記 以下同)

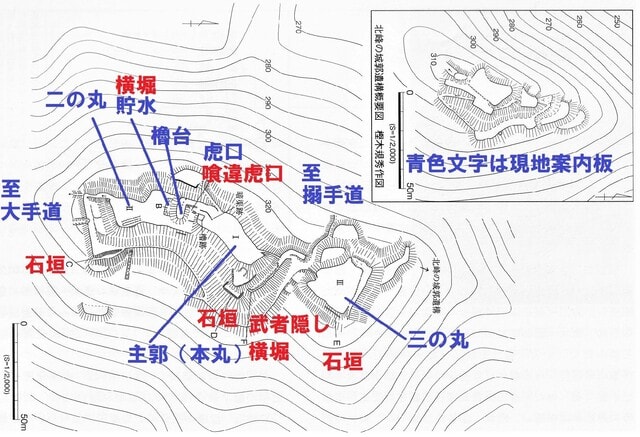

ここで縄張り図をもとに行程を説明します。

「近江の山城を歩く70・宇佐山城」樫木規秀先生執筆より引用(ブログ管理者加筆)

青字は現地案内板の表現、図中に併記しました。

本丸東面石垣(図面Ⅰ、主郭)の下

同石垣の北側の端

同北側より

横堀(図面主郭下武者隠し横堀)

削平してあるようで、石垣下から三の丸分岐まで続いています。どちらかというと帯曲輪のようにも感じました。

石仏

転用石だったのでしょうか? お賽銭を供え 合掌

武者隠し曲輪の石垣

本丸下石垣列の上段に造られた削平の法面を覆う石積み。

曲輪

本丸東側、尾根が「くの字」に曲がっている角を削平して築かれた曲輪。

同曲輪先端から下を見下ろすように置かれた地蔵、これも転用石だったのでしょうか? 背後に見えるのは本丸です。

本丸直下に残る石垣跡

本丸東側石垣の上に武者隠し石垣があり、さらにその上に残る石垣列。

この東に突出した地形は特に重要な場所だった事が伺えます。

遊歩道から主郭へ登る階段が整備されています。

この場所は三の丸、搦手道への分岐にあたり、大きな堀切でもあります。

山頂の主郭跡にはNHKや民放の放送中継局・アンテナが建っており、当時発掘調査が行われたそうです。

主郭一帯をこの施設が占める計画で遺構は完全に破壊されるところでしたが、調査の結果建物の基礎を上げたり虎口を残すなど、遺構を保存することができたようです。

山頂西側の斜面に築かれた荷揚げ設備

虎口遺構と基礎を上げた建物構造

基礎部に空洞を設け、地表の遺構を保存・展示している。

建物基礎部に保存展示されている石組溝の「暗渠跡」

宇佐山城主郭の配水施設だったのでしょうか。

喰い違い虎口

両脇の土塁と平坦部で構成された喰違虎口、ここが大手だった見られています。

虎口の石段も確認されています。

櫓跡

虎口を形成する一方の土塁は高く大きく築かれており、櫓が建っていたと考えられています。

櫓台東面には石垣跡も見受けられます。調査の結果、櫓の基礎部も確認されています。

また、東側に傾斜しているため高低差が大きく、高く見えます。

虎口付近に置かれた石仏

これも転用石だったのでしょうか? 人為的に置かれているので、発掘後ここに安置したのかも知れませんね。

本丸から二の丸方向を見る

虎口土塁から南の方向をみると、10m位下に削平地が広がっている。

横堀(貯水)

本丸と二の丸を隔てる溝、櫓台の直下にあります。

敵の侵入を阻む防衛施設だったんでしょうか。まあ、窪みですから水が溜まって「貯水」になるかも知れませんね。

二の丸

本丸下の一画が有刺鉄線で四角く囲まれていますが、どこの管理地なんでしょうか?厳重過ぎますね(笑)

その先、南方向の二の丸削平地

こちらは雑木林となっています。両方合わせると結構な広さがあります。

二の丸西側の削平地

10m位崖下にある削平地、用途は不明。

二の丸から南尾根方向

尾根は麓に向かって下って行く。この先が大手道だったのでしょうか。

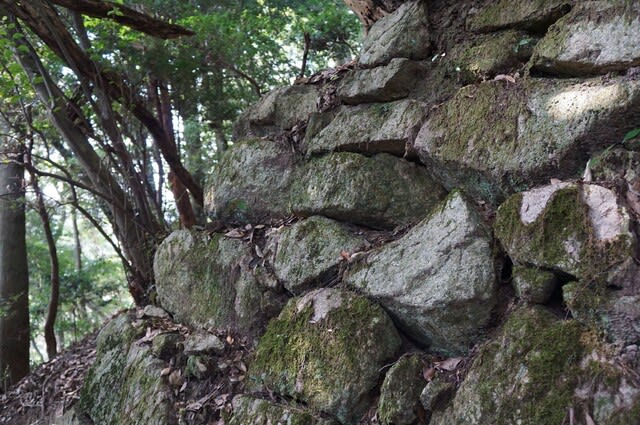

二の丸石垣

二の丸削平地直下の石垣跡

二の丸東面帯曲輪

二の丸削平地東面から、2段下の削平地

二の丸下から本丸下の辺りまで細い削平地と連絡通路的に繋がっているように見える。

二の丸下東面石垣

この石垣は見逃す恐れがあります。二の丸から帯曲輪に降りて行かないとみることができませんし、1段下の石垣跡で満足して引き返す可能性が大きいい(笑)

本丸石垣より保存状態が良いですね。

野面積み石垣の南角石

同、北角石

同石垣、北側

東面石垣は北の端で、西にほぼ直角に折れています。

二の丸下の段段となった削平地の様子がよくわかります。

ここで折り返し

本丸と三ノ丸の分岐、階段のあるところへ戻ります。

遊歩道を登ってくると

右手が三の丸

左手が本丸、階段方向

直進には案内看板がありませんが「搦手道」で、麓に続いているようです。

反対方向、搦手道から見た写真

本丸と三ノ丸の間の谷部が大きく深く削り取られています。自然地形を利用した堀切だったのでしょうね。

三の丸

分岐から小山を登る勢いで三の丸頂上へ向かいます

三の丸削平地

本丸や二の丸に比べ幅広な削平地。正面からは琵琶湖・大津方面の視界が開ける。

三の丸西側の階段状曲輪群

10m程斜面を下ったところにある削平地、その下にも同じような規模の削平地が続き、北側尾根にも広がる。

また、北尾根の先には「北峰の城郭遺構」があるそうです。

三の丸北側には「宇佐山テラス」と言って眺望を楽しむ休憩場所となっています。

地元の有志が雑木林を切り開いて、見事な景色が広がっています。

宇佐山テラスからの眺望

比叡山と琵琶湖、眼下に広がる大津市内と左上は坂本方向

織田信長は、ここ宇佐山城(1570年築城)からの風景を見ながら、坂本城築城(1571年)、安土城築城(1576年)の構想を練りました。

石垣は主に東側に集中していることから琵琶湖側からの眺望を意識し、織田氏の権威・築城技術を見せつける狙いだったのかもしれませんね。

【宇佐山城】

《》

名称(別名);志賀城、志賀の城、志賀要害

所在地;滋賀県大津市錦織町

城地種類;山城

標高/比高;336m/100m

築城年代;元亀元年(1570年)

廃城年代;元亀2年(1571年)

築城者;森可成

主な改修者;明智光秀?

主な城主;森氏

文化財区分;なし

主な遺構;曲輪、暗渠、石垣、石段、櫓台、虎口、堀切、横堀、竪堀

近年の主な復元等;なし

※参考資料、、、「近江の山城を歩く70・宇佐山城」、現地案内板、

地図;