勝手ながら、ブログ投稿は5月中旬まで休まさせていただきます。

「ワールドクルーズ」と「働くとは、何か」の続きは、5月中旬以降から再び始めます。

よろしくお願いします。

勝手ながら、ブログ投稿は5月中旬まで休まさせていただきます。

「ワールドクルーズ」と「働くとは、何か」の続きは、5月中旬以降から再び始めます。

よろしくお願いします。

これまでの第1話から第22話を簡単におさらいします。

次いで、残りの連載で、何を語るかを書きます。

「いたるところで、寂れる商店街」

* これまでの連載毎の要約

第1~4話では、人々の働く様子を、世界の古代から近代までの日本と近代の英国を中心に見て来ました。

第5~8話では、労働運動が興る様子を、主に英国と日本で見て来ました。

第9~15話では、現在日本で進んでいる異常な働き方を、主に国鉄民営化(JR)を切り口に見ました。

そこには日本政府の労働運動への長年の怨念、さらに米国の意図が働いていた事も見ました。

第16~17話では、日本の労働者の働く状況を海外と比べ、如何に悲惨かを確認しました。

第18~19話では、日本の労働者の所得と公務員削減が海外と比べ如何に酷いかを確認しました。

第20~22話では、この半世紀で、日本、北欧、米国のいずれが、最も国民の幸福を得たかを見ました。

そこには予想を越える違いが生じており、日本国民が最も過酷な労働に耐えていたはずなのに、得られた物は最も少なかった。

「腐敗と老害が蝕む」

* 第1~22話で、判明した日本の労働事情と労働運動の現状

・ 日本人は古代から現在に至るまで、働かされて来たと言えそうです。

1500年間にわたり、所得の半分以上を国家に納め続け、最近は先進国の水準にすら入れないのですから。

・ 産業革命後、英国が先頭を切って労働組合の結成を進め、世界に広がった。

しかし残念なことに、軍国主義の日本では労働組合は、ことごとく潰されていった。

・ 戦後、日本で起こった最大の労働組合と労働者政党潰しがJR誕生でした。

これは日本上流層の長年の怨念と、戦後のGHQ、英米発の新自由主義による労働組合敵視が重なって起こった。

その後、日本はバブル崩壊の後遺症と公務員削減や賃金カット等の緊縮政策が仇となり、経済は長期衰退期に入った。

・ 日本人の働く状況(賃金、税負担、労働時間、ストレス、休暇取得等)は、すべてにわたり先進国に比べて劣り、さらに悪化し続けている。

・ かって日本の労働慣行こそが、高度成長を生んだと絶賛されたが、それは幻となった。

日本の労働慣行は、高度経済成長要因の一つではあったが、他に幾つも重要なポイントがあった。

むしろ、現在は、年功序列の残滓、非力な労働組合、非正規拡大、男女差別等が仇となり、社会経済は窒息状態にある。

働く人は、転職・失職を恐れ、止めるに止められず必死に働かずを得ない。

・ 皆さんはこれまで頑張って国に尽くして来たが、日本の経済や社会状況は悪化の度合いを深めている。

一人当たりGDP、賃金、企業の国際競争力、言論の自由度、政治腐敗等が、悪化し続けている。

これは端的に言えば、政治が腐敗し、産業界が保守化しているからです。

産業界が高付加価値を生む新規産業育成の意欲を無くして行く中で、政府はそれら企業を保護する為だけに、法人減税、消費増税(輸出企業優遇)、円安、金融緩和、海外投資の援助で応えている。

こうして、企業は益々ぬるま湯で安楽死を待つだけになり、政府はそれら企業からの見返りで、政権維持を図ることが出来ている。

・ 大戦後、欧米先進国は、概ね自由貿易の資本主義により繁栄を謳歌して来たが、異なる政策が、国民の幸せを大きく左右してしまった。

平等を目指した福祉国家の北欧5ヵ国が、地球上最高の幸せと経済成長を手に入れるようになった。

片や、英米は新自由主義による金融経済の大膨張を手に入れ、資産家は益々豊かになって行き、日本も追従に必死です。

その一方で公務員の大量解雇や労働組合の活力が削がれた事により、労働者の立場が弱くなり、生計の不安定さと賃金低下が進み、恐ろしほどの経済格差が社会を襲い、社会が分断されるに至った。

先進国で最も格差が進んでいるのは米英日の順で、共に国民の幸せが遠のいた。

トランプ再登場で、さらに米国を筆頭にヨーロッパも悲惨な状況に巻き込まれるだろう。

「多くの人々は益々幸福から遠ざかる・・・」

* 今後、語りたい事

・ 20世紀以降、人類が成し遂げた労働運動の意義を確認したい。

労働組合が何を成し遂げて来たのか、成果の一端を紹介したい。

・ 日本国民を苦しめる腐敗政治の一端を、国鉄を例に確認したい。

如何に、議員達が国民から税を掠め取り、己れの周辺企業等を潤わせて来たかを見たい。

・ 民主主義が未完の日本では労働運動が遅れているが、それでも、中世より民衆は団結して、自らを守ろうとした事が少なからずあった。

古くは戦国時代まで遡り、一揆や組合の活躍を見ます。

・ 蔓延する新自由主義の問題にも触れたいと思います。

簡単に言うと、経済学者フリードマンのマネタリズム理論が、結果的に富裕層に莫大な富をもたらし、彼らは莫大な資金を使って議員、学者、マスコミ、そして民衆を取り込み、政治を操るようになった。

こうして彼らはより富を集めることが出来るようになり、経済格差の拡大が加速するようになった。

これがトランプ再来の大きな要因になった。

おそらくこの暴走を止めない限り、大惨事がいずれ起こるでしょう。

・ ここ半世紀、世界はサービス産業への転換、次いでIT革命を経て、この数年でAI産業革命に突入した。

これは産業・企業・労働に大変革をもたらし、大失業時代を経て新産業の勃興が予想されます。

この問題にも、いくらか触れたいと思います。

*勝手ながら、都合によりブログ投稿は5月中旬まで休まさせていただきます。

従って、「ワールドクルーズ」と「働くとは、何か」の続きは、5月中旬以降から再び始めます。

よろしくお願いします。

今回は、他国と比較する最後として、日本政府が盲従する米国を取り上げます。

米国はGAFAMに代表されるITやAIで先端を行き、世界を牽引しています。

しかし、一方で綻びが目立つようになりました。

* 先ずは米国の凄さから見ます

「 図1. 以前は国際競争力は上位だったが、低下し始めている」

現在、米国企業が世界のトップを占めているが、北欧とアジアの競争力の高まりに押され、米国の競争力に陰りが出て来た。

我々凡人には米国の競争力衰退を実感出来ないでしょうが、底流で何かが起きている。

日本もかっては高度成長で海外からもてはやされたが、その後、長い衰退期に突入した。

AIによる産業革命が米国を潤すのか、それとも大量失業の果てに大混乱を招くのか、残念な事に今の米国政府の振る舞いは危なっかしい。

予断を許さない状況です。

「 図2. 米国のベンチャー投資は群を抜いている」

米国の経済力は日本の4倍ほどあるが、それを差し引ても12倍はある。

現在はもっと差が開いている。

これが米国で新しい産業GAFAMやOpen AIが生まれた大きな理由の一つです。

「図3. 右の赤線が示すように移民の増加が、経済成長を支えている」

二つのグラフは、先進国では移民の多さが成長率と相関している事を示している。

移民による労働者数の増加がなければ、成長は期待出来ないだろう。

また米国のように、GAFAM等、先端産業の起業家の多くは、一攫千金を求めて米国に移民した天才達です。

移民政策は諸刃の剣であり、日本は慎重に策を講じて進めなければならないでしょう。

* 米国国民は幸せか?

これだけ将来性のある企業が多く生まれる米国の「働く人」は幸せなのだろうか?

「 図4. 米国は1990年の23位から低下し続け、2022年には31位になった」

また世界幸福度ランキングで、米国は前年から順位を8段階下げて23位となった。

ランキングの発表以来、米国が上位20カ国に入らなかったのは初めてだった。

* 米国で何が起きているのか?

「図5 貧富の差が拡大し、50%の国民の所得は半世紀かけて若干マイナスになっている」

米国の超金持ちは一人で総資産35兆円を有し、さらに上がるだろうが、多くの国民は下がっている。

1946~64年に生まれた米国の世代は、平均で97万ドル~120万ドル(約1億8200万円)の純資産を持っている。

一方で、2022年後半から23年前半にかけての大量解雇の波により、雇用主に対する不信感や不安感が生まれ、同世代の半数以上が「お金が足りない」と回答し、70%近くが、自身の経済状況が思わしくないと答えている。

つまり、米国経済全体では好調なのだが、大半の国民には腹立たしい状況なのです。

「図6. 米国の犯罪率は高く、先進国では最悪」

ここ20年程、米国の犯罪率は低下傾向にあるが、銃による殺人数は世界トップレベルです。

* 米国民が幸せを感じない理由(私が推測する)

・貧富の差が拡大し続け、多くの貧しい人々の暮らしがより過酷になっている。注1.

・銃犯罪が多いため、治安の悪化が切実。

・移民の増大で、白人以外の人口が米国人口の50%を越えることに白人は不安を持っている。注2.

・政党の対立を背景に扇動家が、失望と不満をさらに煽る。注3.

* 幸福度が低下している背景は何か?

「図7. ここ15年ほど、英米が先頭切って政府債務を急拡大させている」

日本は、今でもGDP対累積債務残高は群を抜いて多いが、先進5ヵ国はリーマンショック後、史上最大の金融緩和を推し進め、債務が増大傾向にある。

日本もアベノミクスで大規模な緩和策を採ったが、それ以前から債務残高が多かったので、グラフでは目立たない。

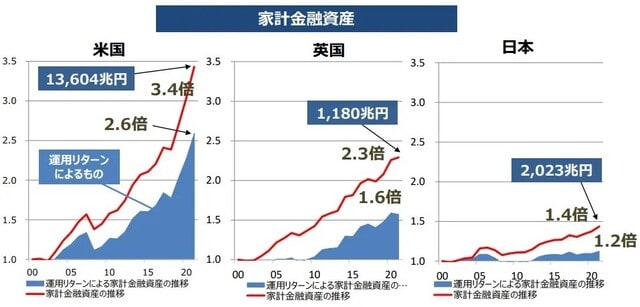

「図8. 米国の家計金融資産は群を抜いて増えている」

米国の金融資産増加のほとんどは株式投資等の運用リターンが占めているが、これは金持ちがより金持ちになっている理由です。

米国の運用リターンは平均複利年5%だが、資金が巨額であればあるほど10%近くになっている。

日本では1%に過ぎない。

米国で起きていることは、政府が発行した大量の貨幣を民間が借り、投機や投資で増やし続けている状況です。

「 図9. 先進国がGDP以上にマネーサプライ(注4)を大幅に増やし、株価が急上昇」

赤矢印の2008年以降、赤上下矢印の間隔(マネーサプライと名目GDPの差)が開き続けている。

これが富者に、より多くの富みをもたらしている理由ですが、米国経済は将来大きな危機に見舞われる可能性が高まっている。

この金融政策は、80年代から始まったマネタリズム(金融政策で景気を制御)が起こした最大の金融危機(2008年のリーマンショック)の後処理が招いたと言える。

これまでの金融危機(恐慌)の後処理でも、金融緩和は行われていたが、再発を恐れて、経済成長(GDP)以上の貨幣発行は行われていなかった。

しかし英米等は、経済成長を越える史上初と言える膨大な貨幣発行を最長の17年以上続けている。

この結果、起こりうる危機は二つある。

一つは、最大のバブル崩壊、金融危機が起こり、経済は大打撃を受けるでしょう。

この事を、投資の神様、ウォーレン・バフェット氏が2024年に指摘している。

今、一つはハイパーインフレが起こり、経済と暮らしに打撃を与えるでしょう。

「図10.欧米の経済格差が80年代から急激に拡大している」

赤枠の時代は、大戦後、各国がグローバル化で経済成長し、格差が抑えられ、特に日独が急成長した時代でした。

またルーズベルト大統領が提唱した政策を米英が押し進め、労働者の賃金が上昇した後に訪れた時代でもありました。

しかし、それ以降、米英日が牽引した政策が先進国の格差を急拡大させ、米国では上位10%の所得層が、全国民の所得の50%を稼ぐようになり、さらに拡大している。

これが今の米国や日本の国民大半を苦しめている大きな理由の一つです。

これは80年代、サッチャー、レーガンが始め、中曽根が追従し新自由主義経済を始めたからです。

一言で言うと、規制緩和と金融経済への以降です。

具体例として、政府は累進課税を捨てて富裕者を優遇し、金融危機再来を防止する規制を取り払い、投資を奨励した事です。

その結果、巨額の資金を得た富裕層が、金で政治や選挙を操るようになり、益々、自らに都合の良い政治・経済システムに改変出来るようになったのです。

* もう一つ格差拡大の大きな理由があります。

「図11. 米国の臨時雇用の保護指標が先進国では最低」

つまり首切り自由がまかり通っている。

以前は、民主党に投票していた労働者も、状況悪化に居ても立っても居られず、極端な解決策にすがったのが、今回のトランプ再選でした。

「図12. 労働組合の組織率がどんどん低下している」

米国が低いのには訳があります。

80年代に、新自由主義が押し進められる中で、徹底的に労働組合の弱体化が図られた。

その後も米国では、さらに共和党が組合潰しに奔走した。

この点、日本もまったく同じでした。

「図13. 米国の労働組合組織率(青)が高い時代(戦後から70年代)は経済格差(赤)が低かった」

労働組合組織率(青)が急激に上昇しているのは、ルーズベルト大統領によるニューディール政策が功を奏したからです。

最近、米国でも、労働組合を見直す議論が出ているようです。

しかし残念ながら、トランプの再登場で、金持と投機優先に拍車がかかり、雇用・組合の弱体化が図られるので格差は拡大するでしょう。

やがて騙されたと気付いた国民は、暴発するかもしれない。

次回に続きます。

注1. 解雇が容易な上、福祉政策が切り詰められつつあるので、ホームレスが大都市の通りに溢れている。

大都市の路線バスと図書館の1階には、必ず多くのホームレスが居る。市民は概ねホームレスに親切か、慈善活動を通じて助けているか、その一方、無視している人も多い。

自己責任が根付いている為、元々医療制度は貧弱で、貧しい人は金銭的にさらに苦しめられるか、医療を断念するしかない。

さらにトランプ共和党の政策で、政府縮小による福祉政策と税による所得の再分配は後退し、より金融・投機が奨励され、生活を守る規制はことごとく撤廃されていくだろう。

こうして富者はより富みに、貧者はより貧しくなる。

注2. 白人の人口は、既に60%を切り、今後も低下するだろう。

米国の大都市、南部のジョージア州アトランタの市内を走るバスは黒人ばかり、中西部デンバーのバスも、白人以外の様々な人種が多い。私は特に危険を感じなかったが、治安の悪化を恐れてか、金持ちの白人は郊外に住むようになっているようだ。

注3. 共和党は、1990年代に活躍した共和党下院議員ギングリッチを筆頭に、苛烈な民主党攻撃を始め、今のトランプカムバックに繋がるスタイルを持っに至った。

またプロテスタント右派も、リベラリズムによる教義(堕胎、進化論教育)に反する政策に神経を益々尖らせ、さらにイスラエル擁護で、民主党攻撃を盛んに行うようになっている。

結局、社会がうまくいかなくなり、失望と不満が蔓延すると、人々は何も信じられなくなり、扇動家の分かり易い単純な解決策(陰謀論)に希望を持っようになる。

こうして産業界や富裕層、宗教保守派の利益を代表する政党が、力を増す事になった。

この手の混乱から独裁へと向かう政変は20世紀前半、各国で起こっていた。

注4. マネーサプライは通貨供給量(M3)と訳され、市中のお金の動きを示す重要な経済指標です。 普通預金や定期預金、当座預金などの残高の合計です。

景気とマネーサプライの関係を表す式 MV=PY

右の項、Pは「物価」、Yは「実質GDP」で、PYは名目GDPを表す。

左の項、Mは「マネーサプライ(貨幣供給量)」、Vは「貨幣の流通速度」。

つまり市中の貨幣の流通速度が同じであれば、政府が貨幣供給量を増やすほど名目GDPが増えることになる。

もし貨幣の流通速度が早くなれば、インフレが亢進することになる。

これまで日本の悲惨さを見て来ました。

今回は、世界に素晴らしい国々があることを紹介し、その理由も探ります。

それは北欧ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、アイスランド、フィンランドです。

* 北欧の紹介

皆さんの北欧のイメージは、寒い国、フィヨルド、バイキングが強いのではないでしょうか?

北欧の1年の半分は日本からすると冬で、ノルディックスキー発祥の地であり、アイスランドとノルウェーは一部氷河に覆われ、北極圏に近いのでオーロラが見られます。

フィンランド以外は、11世紀頃、世界の海を荒らした勇猛なバイキングの故地でした。

* なぜ、このように自然が厳しい北欧が素晴らしいのでしょうか? 注1

私は30年以上前にスウェーデン、デンマークを企業視察で訪れ、そして2018年にノルウェー、スウェーデン、デンマークの都市を一人で巡りました。

私が北欧を訪れたのは11月と6月で、北部では雪国の風景と、初夏の湖畔や海岸の風景を堪能しました。

* 私が受けた印象

・ 家族や友人との生活を優先 ⇒ 午後4時を過ぎれば帰宅を急ぐ人や、街・郊外は寛ぐ人で溢れる。

・ 人権や環境保護への意識が高い ⇒ 男女格差ほぼ零、男性の育児休暇は必須、活動家グレタの生誕地。

・ 小学生から政治参加 ⇒ 投票率が高く、腐敗政治家がいない。

・ 日本と異なる企業と労働 ⇒ 外注比率が少なく世界に通じる企業が多く、有給休暇が多く、キャリアアップで転職する労働者も多い。

・ 福祉国家 ⇒ 医療・年金・教育・転職・障害者等に手厚い保護がある。

30年を経ても、これらは変わらず、さらに発展し豊かになっていました。

ただスウェーデンだけは、現在、移民問題で国民の不満が募っているようです。注2

* 具体的に良さを見て行きます

「 図1. 北欧5ヵ国は、毎年常連の幸福度ランキングで10以内」

ちなみに、2024年の世界幸福度ランキングで、日本は143カ国中51位となり、順位を下げ続けている。

「 図2. 北欧のGDP(国内総生産:$換算)は増大し続けている」

日本は1990年代から横這い。

「 図3. 男女格差が最も少ない北欧」

日本の順位は、2024年で118位/146か国でした。

「 図4. 高所得ながら格差が少ない北欧」

北欧は高福祉国家の為、税負担が多く、大金持ちに成れない企業家は意欲を削がれているはずなのに、なぜ経済成長するのだろうか?

例えば、大富豪を夢見た海外の天才達は米国に移民し、米国の高成長を牽引している(IT産業など)。

北欧には、その条件が無いのに、なぜ可能なのか?

* 成長と豊かさの秘密

「 図5. デンマークとアイルランド、スウェーデンの国際競争力は最上位」

「 図6. デンマークと日本の比較から見える北欧の良さ」

デンマークは政府、ビジネス、インフラについて、抜群に良いと言える。

デンマークが劣っているのは物価と租税政策ぐらいで、日本が優位なのは雇用ぐらいです。

この連載の20話でも示したが、デンマークと比べ日本の悪さがよくわかる。

「 図7. 北欧は世界で最も腐敗していない国」

図6で、日本の競争力が低い理由に「政府の効率性が悪い」がありますが、これは腐敗度と関係していると思われる。

北欧のように国民の意向が政府にストレートに届き、政策が国民の為に行われているなら、今の日本のようにはならなかっただろう。

「 図8. デンマーク企業の方が、日本より小規模」

日本の企業では従業員数50名以上が5.2%あるが、デンマークだは1.2%と少ない。

また従業員数0人が半数を占めている。

つまり個人企業が多い。

これは何を意味するのだろうか?

「 図9. 北欧はベンチャーキャピタルが活発」

これは重要で、この傾向は米国にもあるが、日本には無いものです。

ベンチャー事業が多く生まれると言うことは、競争力を無くした旧産業は市場から消え、その従業員は新たな産業へと転職して行くことになります。

ここで、デンマーク等の北欧は、その力を発揮します。

政府は、産業転換と転職を当然とみなし、労働者の休職中の給付と再教育システムを構築し、手厚く転職を支援しています。

米国や日本は、産業転換と転職について、自由競争として個人の責任に課し、セイフティーネットを設けていない。

この事が、米国の低所得者の不満増大による社会分断と日本企業の停滞を生んでいる。

北欧では、働いてからもキャリヤアップの為に勉強するのは当たりまえだが、日本人は学校を卒業すれば、勉強する人は稀です。

私が30年以上前、企業を訪問して驚いたのは、従業員200人ほどの企業(騒音計メーカー)が、世界に数ヵ所支社を持ち、世界相手に事業を展開していたことでした。

実は、北欧の企業の特徴は、小さいながらも世界を目指し、「1つのニッチな分野に深く特化している」点です。

従って、日本のように低賃金で仕事を貰う下請け零細企業は無く、メーカーは部品を下請けに出すことも無いと言うわけです。

北欧では、小学校を終えるまでに母国語以外に2カ国語を学ぶ。

また高校から大学等に進学する前に、外国や就業の経験を経て、進路を決める事を奨励している。

このような事が、事業の国際展開を支え、貿易額はGDPの65%にもなっている(日本は32%)。

* この帰結が、以下の成果を生んでいる

ニッチを目指す企業は多種小ロット生産になるので、従業員はベルトコンベヤー等に急かされずに仕事をする事になる。

この事も、人に優しい作業環境が実現出来る理由でしょう。

「 図10. 北欧の労働生産性は日本の1.3~1.8倍」

作業はのんびりしているように見えるが、生産性は高い。

この理由は、高付加価値商品を生み出しているからです。

つまり独創性のある、高く売れる商品を提供しているからです。

「 図11. 労働時間は短くなり、休日が増えるデンマーク」

賃金が高く、労働時間が短く、長期休暇が取れ、ストレスの少ない、働く人に取って夢のような国が北欧なのです。

ここでは要点だけしか長所とその理由を説明していませんが、実に細かく、幸福度を向上させるシステムを日々改善し続けられているのです。

それもこれも、地方と中央の政府、労働者代表と企業代表とがタッグを組んで、責任と変革を担っているからです。

これは私がスウェーデンの地方都市、カールスタッドを2018年6月初めに訪れた時の写真です。

平日の4時を過ぎて、街を歩いていると、仕事を終えた人々が、通りに溢れ出した。

上の写真の左、川沿いのレストランのテラスは、友人連れや夫婦らで満席になり、ビールを呑みながら歓談していた。

下の写真、若い女性達が水着姿になり、上の写真の数百m上流のウッドデッキで日光浴を始めた。

このような光景は北欧三ヵ国、いずれも同じでした。

毎日残業に追われている日本では考えられない光景でした。

次回に続きます。

注1. フィンランドを除く北欧は、ヴァイキング精神(アイスランドのように全員が平等に国を治める)が息づいており、それが平等を重視する高福祉国家へと向かわせたと言えます。またヴァイキングは残虐な略奪者と言うよりは、生活の糧を得る為に、遠隔地との交易を目指した開拓精神豊かな航海士と言えます。また北欧はバルト海で大陸と隔てており、西欧からの干渉受ける事が少なかった。一方、フィンランドはロシアからの干渉や脅威に晒される中で、民族を事にするがスカンジナビア半島の北欧同士として、歩みを一にして来た。この事が、大戦後、共産主義では無い、自ら作り出した高福祉国家へと共に進ませ、現在に至った。大戦時、北欧はドイツやロシアの侵攻を受けたが、中立を唱えていたことにより、被害は軽傷で済んだ。また北欧は寒冷地の為、農作物に恵まれず、生活は苦しかったので、かつてスウェーデンから米国への移民が多い時代があった。こうして北欧は、技術優位、国際貿易、教育重視の政策を生んだと言える。

注2. 北欧は、近代以降、人道支援と中立を謳い、小国ながら西欧から独立を早くに認めてもらっていた。そしてPKO(国連平和維持活動)に積極的に参加して来た。また移民・難民の受け入れには積極的でした。かつ移民・難民の受け入れ体制(教育と就職)は西欧に比べ優れたものでした。しかしスウェーデンは、ここ10年の間にアジア(特に中国)からの移民が急拡大し、治安の悪化を招き、社会には不満が蓄積しているようです。

これまで日本の「働く人」の払った犠牲を見て来ました。

残念ながら、この犠牲を持ってしても日本経済の衰退を止める事は出来なかった。

今回は、日本経済を衰退させている元凶に迫ります。

* 先ずは良くなった所から

「 図1. 22年間で企業利益は約3倍増、内部留保は400兆円増になった」

グラフから22年の内部留保増(ピンク線幅)は約30兆円で、2024年の消費税総額は24兆円でした。

つまり、下々の国民が、せっせと上納した分がそっくり企業の内部留保になったようです。

貧乏人のひがみかな・・・

「 図2. 24年間で民間の金融資産は1.6倍になり2200兆円になった」

この内、企業の内部留保は600兆円ある。

この資産の内訳は、現預金が51%、保険・年金・定型保証が25%、株式+投信等が19%でした。

以前紹介したように、この20年間、実質賃金が10%ほど低下している中で、低所得層の国民ほど消費税の負担率が多いのにも関わらず、せっせとお金を貯め込んでいる。

* 実は、日本経済で良くなったのは、企業の利益と国民の金融資産だけなのです。

他のほとんどの経済・社会指標は悪化している。

救いは、治安や医療・年金保険、教育ですが、油断は出来ないでしょう。

* 悪い所を見て行きます。

日本の衰退がよくわかるはずです。

「 図3. 日本の累積債務残高/GDPは群を抜いて高い」

なぜこんなことに成ったのか?

「 図4. 日本は毎年、税収とほぼ同じ額を借金している」

このことで、世界でも飛びぬけて巨額の財政赤字が溜まってしまった。

ふつう、毎年30~60兆円もの財政投資(公共投資等)をすれば、その数倍もの経済効果が出て、好景気になるものだが、そうはなっていない。

こんな情けない経済になった原因を適切に説明し、対処法を提示出来た経済学者も政治家もおらず、無策のまま今日まで来た。注1

結果、国民の収入は減り続けただけでした。

「 図5. 他の先進国は経済成長を順調に遂げている」

今まで、行われたのは・・・

中曽根、小泉、安倍氏に代表される、緊縮の行政改革、効率化と言う人件費削減。

次いで、安倍氏の超金融緩和で起きた円安による輸出企業の高成績と物価高。

その挙句、国民は先進国から取り残された。

* 日本で何が起きているのか?

「 図6. 日本の国際競争力は凋落し続けている」

世界的に評価されているIMD(国際経営開発研究所)が、毎年、最新の調査データを収集し分析し、競争力を発表している。

最も悪い指標を幾つか、2020年度版の幾つかある項目の中からビジネスについて見ます。

起業家精神63位、企業の意思決定の迅速性63位、機会と脅威への素早い対応63位、ビッグデータ分析の意思決定への活用63位。

2022年度版のビジネス項目から

柔軟性と適応性、企業におけるデジタルトランスフォーメーション、企業の意思決定の迅速性の3指標で63位と最下位、生産性・効率性57位。

他にも政府、人材、インフラなどの指標があるのですが、最下位に近いのは上記のビジネス指標ばかりです。

ちなみに、飛びぬけて良いものを20220度版から幾つか挙げておきます。

科学インフラ8位、健康・環境9位、雇用2位ぐらいでしょうか。

指標全体から判断すると、日本の競争力を削いでいるのは企業が一番、次いで政府であり、経済状況は相応、唯一健闘しているのは、科学・教育・雇用でした。

如何に国民、「働く人」が健闘しているかがわかる。

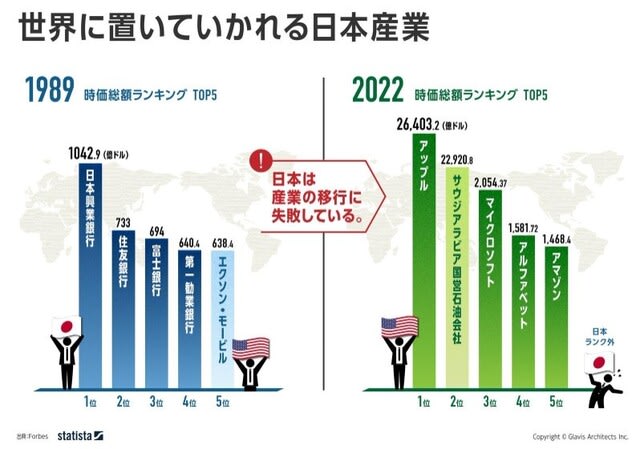

「 図7. 日本の繁栄と衰退を象徴」

左は1989年、世界のトップに名を連ねたのは日本の大銀行でしたが、30年も経つと様変わりした。

何が起きたのでしょうか?

先ず、1989年の浮かれた様子を思い出してみましょう。

1989年、「ノーパンしゃぶしゃぶ事件」で、大蔵省とその後に倒産する多くの大銀行との癒着が発覚した。

1987~1990年、日本の大企業がアメリカの企業や不動産を買収するニュースで賑わった。

1989年末、株価が暴落し、バブルが崩壊した。

結局、日銀の金融緩和と政府による金融業界の過保護が仇となって、巨大なバブルを招き、崩壊し、その後の衰退が始まった。

それでは、なぜ米国は飛躍出来たのでしょうか?

一言で言うと、米国は新しい産業を育てる民間の力がずば抜けているからです。

右の2022年の巨大企業は30年ほどで、ガレージから超巨大企業になり得た。

それはシリコンバレーに代表される起業を奨励・援助する風土です。

先ず、大学は天才を集め、次いで起業の手伝いまで大学で行う。注2

さらにベンチャーキャピタルが、開発・成功の評価を行い、巨額の資金を提供する。

ベンチャーキャピタルは成功の暁には、投資額の100倍の利益を得ることも可能です。

当然、創立時に関わった起業家や開発者も、持ち株を売れば莫大な利益を得られる。

これが現在、米国のAI開発競争でも、効果を発揮しています。

皆さん、気づかれたでしょうか?

現在、米国と世界を牽引している大企業トップの多くは開発者であり、技術者なのです。

一方、物づくりが得意と思われている日本の大企業トップのほとんどに技術者は居ない。

むしろ目に付くのは中央官僚の天下りでしょうか。

* 何が日本経済をダメにしたのか?

・ 政府は少子化を家族(女性)の問題とし対策を怠った。⇒高齢化で福祉負担が増え、労働力が減った。

・ 政府の規制緩和(非正規拡大)、行革(公務員削減)、法人税減税に替えて消費増税。⇒大幅な賃金低下と大幅な消費減。

・ バブル崩壊後、政府は企業の意欲減退に延命策(金融緩和、円安、減税、非正規拡大)で応えた。⇒企業は、既存の設備と製品、海外生産拡大、人件費カットで、利益増を狙った。

・ 政府の巨額の財政赤字継続。⇒国民は不安になり、預金に専念しているので、消費が増えない。注3.

結局、政府が「働く人」を犠牲にし企業を護っているが、これが仇になっているのが現状ではないでしょうか。

* 以下に、幾らか証拠を挙げておきます。

「 図8. 日本の屋台骨と言われた製造業は衰退している」

製造業の付加価値が減っているのは、生産性が伸びていない事ともあるが、一番は、新製品(高付加価値商品)を生み出していないことが大きい。

つまり急いで、次の産業を生み出さないと生き延びることが出来ない。

しかし企業家は現状維持で、逃げ切ろうとし、政府も保護するだけ、これではかつての英国のように衰退するのも頷ける。

「 図9. 日本の企業は利益(赤線)を増やしているが人件費(緑線)は横這い」

人件費(緑線)が上がり売上が上がる時代はかってあった。

「 図10. 実質賃金が下がるばかりなのに、国民負担率(紺線)は上がるばかり」

「 図11. 潜在成長率はバブル崩壊以降、低下し続けている」

このグラフから、労働力、労働時間、全要素生産性(注4)すべてが、長期に減少していることがわかる。

特に企業による資本投入(設備投資)が著しく少なく、これが生産性低下や新規商品開発の停滞を生んでいる。

ここ数年は上昇の兆しが見えますが、先行きは不透明。

「 図12. 海外設備投資に比べ国内投資は減少傾向」

図1の内部留保や利益が鰻登りでも、企業は国内投資を増やさない。

企業は、海外への設備投資と金融投資で利益を上げる事に専念している。

このような状況で、首相自ら企業の海外投資を押し進める愚を行って来た。

安倍氏の60兆円、石破氏の150兆円等です(もっとも財界の意向を受けてですが)。

かつて英国が19世紀半ばから衰退し始めた時と同じ企業家の行動を政府が支援しているのですから、開いた口が塞がらない。

「 図13. 後ろ向きの設備投資が多い」

最も投資拡大しているのが維持・補修(黒⇒)で、成長に必要な研究開発や新製品等への投資(赤⇒)は減っている。

現在、日本の経営者は、昔のように利益を従業員に還元することは考えず、投資もせず、只々、企業に貯め込む事を考えている。

これでは「働く人」が一色懸命であっても、徒労に終わる。

次回に続きます。

注1.高度経済成長を終えてからの80年代以降、これまで日本は、公共投資による需要喚起策と逆戻しの緊縮政策(行革)を繰返したが、成功しなかった。次いで安倍政権がリフレ理論(手軽で大幅な金融緩和策)に出たが、今に至るまでデフレを解消出来ず、円安で庶民は喘ぐだけになった。現在、現代貨幣理論(MMT)を根拠に、さらなる国債発行で景気刺激策を唱える人だけが声を上げているが、日本政府は失敗続きで、手を打つことが出来ないでいる。ここまで来たら、日本の衰退を金融政策だけで止める事は不可能だと、そろそろ悟っても良いように思うのだが。ニューディール政策(賃金アップ)を行ったルーズベルト大統領のような傑出した人物が出てくれれば良いのだが。

注2. この大学はスタンフォード大学で、得意な電気・通信分野で、多くの開発者兼企業経営者を生んでいる。ベンチャーキャピタルは米国全土にあるが、カリフォルニア州に特に多く、この地域だけで日本のベンチャーキャピタルの資本提供の100倍は越える。

注3. 巨額の財政赤字はあっても、日本の民間(企業と家計)がそれに匹敵する金融資産を持っているから、現状は大丈夫と言われる。しかし景気が過熱し、インフレを止める為に、金利を2倍にしなければならなくなると、国債の償却が不可能になるかもしれない。またハイパーインフレが起きる可能性もある。

注4. 全要素生産性TFPは、経済成長(GDP成長)を生み出す要因のひとつで、資本や労働といった量的な生産要素の増加以外の質的な成長要因のこと。技術進歩や生産の効率化などがTFPに該当する。TFPは直接計測することができないため、全体の変化率からTFP以外の要因を控除した残差として推計される。

働くとは、何か 19

前回は、日本が如何に貧しくなっているかを見ました。

今回は、国民の為に働く公務員の窮状を見ます。

ここにも日本の異常さが現れています。

かつて中曽根氏や小泉氏などが行革を唱え、正規の公務員が大量に減らされた。

行革が一段落した後の2019年、さらにユニクロの柳井氏は「日本の公務員を半減せよ」と吠えた。

2022年、財界の新浪氏は、都庁改革に関して「デジタル化による人員減への懸念に対して、邁進すべき!」と激を飛ばした。

大阪の維新も、そうだった。

現在、トランプとマスクは、さらに公務員削減を徹底してやっている。

皆さんは、どう感じているのだろうか?

素晴らしい! 怠惰な公務員を辞めさせ税金を節約すれば、国民は楽になるぞ!

当然だ! 生産効率を挙げて、不要な人は辞めて貰うべきだ!

おかしいぞ? 住民サービスが悪くなるだけではなく、なぜか日本経済が衰退し始めた時期と重なるぞ!

先ずは、実態を見てみましょう。

* 日本の公務員数は、目の敵にするほど多いのだろうか?

「図1. 日本の公務員数はOECDで群を抜いて最低!!」

国鉄民営化等の公共事業体を次々と民営化させ、公務員を大量に辞めさせた日本政府の手腕はOECDでトップレベルだった。

「公務員の仕事を、民間企業が肩代わりしているから、少なく見えるだけだ!」との指摘については、それを考慮しても少ないままであることが分かっています。注1

「図2. 日本の地方公務員数は、順次減り、今は横這いか」

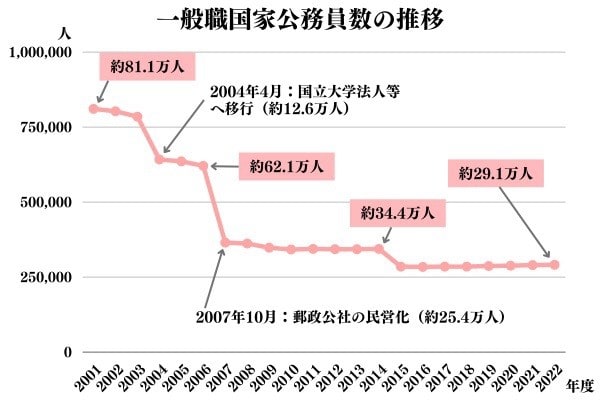

「図3. 日本の国家公務員数は、大幅に減っている」

2001年以前、1985年に日本電信電話公社と日本専売公社、1987年に国鉄で民営化が行われた。

これにより民営化前に在職していた3社の計約73万人は、民営化とその後の合理化で20年後には30万人以上が退職していた。

図2の54万減と図3の52万減の計106万人と上記2公社の30万減で、計136万人が退職した。

ここで経済の悪影響を概算します。

18話で紹介しましたが、2回の消費増税5%で消費が10%減少していました。

これを参考に、136万人が全員転職し約20%減給となり、その後20年間勤めると仮定すると、これだけで毎年2兆円ほどの消費減少が続くことになる。注2

実は、残った人も大量に非正規化されているので、GDPの悪影響はさらに大きくなる。

つまり、公務員を減らし、給与を減らす事は経済に大きなマイナスになっている。

「図4. 一般職国家公務員の非正規職員が凄い勢いで増加し、37%越え」

「図5. 地方公務員の非正規化が進んでいる」

現在、地方公務員の非正規公務員数は74万人を越え、非正規化率は20%となった。

日本では、あらゆるところで「働く人」への虐めが、公然と行われ、かつ国民の中にも賛同する人が多い。

確かに、政官財と一部マスコミが結託して、国民を先導しているとは言え、実に情けない。

経済、世界、歴史に無知だと、痛い目に遭う好例と言えるでしょう。

* 公務員削減の何が問題なのか?

A. 公務員を大量に首切り、または非正規に替えることは、結果的に需要を減少させ、経済にマイナスになる。

B. 公務員によるサービスの質を低下させる。

C. 公務員各人への負担を高め、人権侵害にも至る。

* Aの「経済にマイナスになる」について

既に、簡単な試算でお分かり頂けたと思いますが、紛れもなく、悪い結果が出るのです。

よくある勘違いは、成功した経営者が、「組織を効率化し、余剰人を減らす」を良しとし、これを公共事業体にそのまま適用することです。

これは競争を原則とする一企業内では正しいのですが、国全体の社会経済を考慮すると間違いなのです。

大量の公務員の待遇悪化だけでなく、回り廻って国内経済さえも悪化させるのです。

一連の行革後、良くなるどころか悪化を深めただけでした。

2001年、経済学者の小野義之はその著書で、これら行革の弊害に警鐘を鳴らしていたが、聞く耳を持つ人は居なかった。

高率化は必要ですが、国としてやり方が間違っている。

残念ながら、日本の経済学者は一流では無く、政府が使うのは、米国に繋がっているか、媚びを売る者だけなのでしょう。

* Bの「サービスの低下」について

私はここ15年間ほど、幾つかの公共事業体に関わって来ましたが、現状は憂うべくものであり、とても未来を託せる状況ではありません。

私が見る多くの公務員の方々は、薄給に喘ぎ、やる気を喪失しているか、忙しさにかまけて、本来の住民サービスへと目が向いていない。

おそらく、地方自治体、第三セクター管理の公共事業体、学校教育等の現場に接している人は、職員の多忙さ、意識の低さ、給与の低さに気づいているはずです。

公務員削減の影響を拾ってみます。

2019年の台風に際して水害に見舞われた東北地方の被災地では、ボランティア不足で復旧作業が進まず、関係者たちが悲痛な叫びをあげていた。縮小された公共部門だけでは復旧作業を担いきれず、「ボランティア頼み」になっていた。

子どもの虐待事案に対する児童相談所の不適切な対応も目立っている。父親の虐待の末に亡くなった栗原心愛ちゃんの事件が起きた千葉県柏市の児童相談所では、一人の児童福祉士が、年間約43.6人を担当していた。

深夜に「家を追い出された」と児相に駆け込んで来た少女を、宿直の仕事を業務委託しているNPOの非常勤職員が、追い返すという信じがたい事例も発生している。

厚労省内部には、感染症対策を担う「国立感染症研究所」があるが、ここに所属する研究者は2019年には294人に減らされており、アメリカ疾病予防センター(CDC)と比べ、人員は42分の1、予算は1077分の1でしかない。(米国人口は日本の約3倍)

2020年にコロナが蔓延した時、トランプ政権は後手に回りました。

これは彼の無知も災いしているのですが、彼は就任時、既存の感染症対策室(仮称)を廃止していたので、コロナなどの未知の感染症の早期特定を逃してしまった事が災いしている。

共和党は、小さな政府を標榜しているので、どうしても手当たり次第に政府組織をカットすることになり、これは維新の大阪でも起きました。

「図6. 大阪の公務員数は全国最低から3番目」

「図7. 大阪府民はコロナで苦しむことになった」

大阪維新が病院の統廃合を行い、手薄にしてしまったのが災いした可能性が高い。

外国からの来訪者が多い事も一因でしょうが。

* Cの「公務員の負担増」について

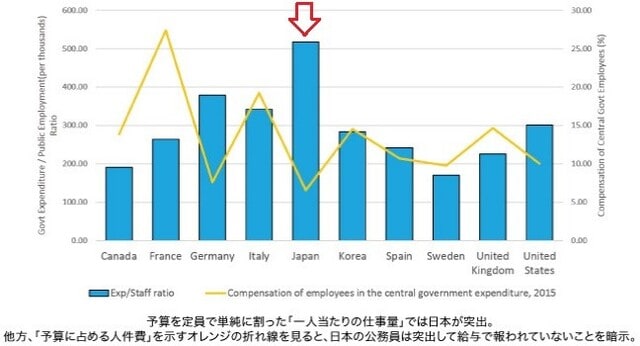

「図8. 日本の公務員は少ない人数で多くの予算を扱い、かつ最も給与が安い」

青の棒グラフは、予算を定員で割った率で、各国に比べ突出して高い、つまり仕事量が多い。

黄色の折れ線は、予算を人件費で割った率で、また低い、つまり安い給与で働いている。

* 実は、もっと大きな問題が背後にある。

「図9. 日本の公的部門の総人件費は最低なのだが、なぜか財政赤字は飛び抜けて1位」

結果からみれば、行革は公的部門と公務員をスケープゴートにして、財政赤字削減をやったふりしただけで、「働く人」を苦境に追いやるだけでなく景気まで悪くしてしまい、拙いことにさらに赤字も増やしてしまった。

なぜこんな馬鹿げた事が、先進国では日本だけで起きたのでしょうか?

英国やフランス等のヨーロッパは組合が強くて、政府は公務員削減にほとんど手が出せなかった。

そこで公的部門の賃金を下げる方向に向かった、とは言え、日本より賃金は高いのが癪なのですが。

この点、日本では、歴史的、法的に労働組合が弱かったので、ごり押しが可能で、一気呵成に公務員削減と労働組合潰しを行えた。

結局、民営化への転換時に、弱い組合が、さらに解体され、組合は無抵抗になり、労働者政党も弱体化してしまった。

この事が、今に続く非正規化、男女の賃金格差、賃金低下を招き、消費減からGDP減への悪循環を生んだ。

ポイントは以下に要約できます。

日本では明治維新以来、軍事独裁色が強く、組合が育っていなかった。

戦後も、当初民主化を図った米国GHQだったが、数年後には共産主義拡大を恐れるあまり、労働運動を警戒し、自民党政府への資金援助と指導で、組合活動と労働者政党の弱体化を後押しした。注3

こうして日本は、悲惨な状況を一人背負うことになった。

次回に続きます。

注1. 『世界価値観調査』では勤務先に関する質問が含まれている。そのなかで、自分が「公的機関(Government or public institution)で働いている」と答えた人の割合――制度上の定義ではなく自己認識によるデータを見ると、日本は10.7%と調査対象58国中57番目となっている。

注2. 136万人の平均賃金380万が300万になったと仮定したら、収入減は-80万x136万人=約1兆円になり、減税時の乗数2倍として、2兆円の消費減となる。正確な試算では有りません。

注3 米国が日本の司法にまで関わっていた事例。1957年、デモ隊が米国軍事基地に侵入した砂川事件の最高裁判決は、被告を有罪とし、米国の駐留に対する違憲問題を避けた。この時の最高裁裁判長は判決を言い渡す前に、米国駐日大使と面会し、報告を行っていた。この時の総理は岸で、岸から佐藤の時代は、米国CIAから莫大な選挙資金を得ていた時代でもあった。

これまで16話と17話で、日本の「働く人」の惨状をデーターを使い、海外と比べました。

今回は、経済的な面から、惨状を読み解きます。

これから、日本が如何に貧しくなっているかを確認します。

* 所得は伸びているのか?

「図1. ここ30年間、所得は横這いです」

これは二人以上の勤労世帯のデーターです。

実収入は若干増えているのですが、税金と公的保険料等(緑棒)が増えた事で、可処分所得(使える金)がまったく増えていないのです。

30年間にわたる実収入の落ち込みは、私達に何をもたらしたのか?

* 先ず、なぜ日本経済は我々の収入を増やさなくなってしまったかを簡単に見ておきます。

「図2. 一人当たりGDPの日本の順位(黒線)、は2000年から低下し続け、現在、世界の26位まで落ちた」

人々は、この間の順位低下、更なる没落を予想し、自信を無くしてしまっているのだろうか?

ただ単に、他の先進国が次々と日本を抜き去るだけで、日本の成長が鈍化しているとは言え、まだ豊かなはずだが。

面白いことに、順位が落ちた時期「赤⇒」は人気の首相が活躍していた時期と重なる。

2000年~2007年は小泉氏と安倍氏の政権、2012~2017年はまた安倍政権でした。

2012年以降は、安倍政権の大規模金融緩和の結果として、為替が80から160円/$の円安となり、今まさに生活を直撃している。

順位低下に連れて、海外と比較して私達の収入や資産が目減りし、特に最近は海外の品物を買い難くなっている。

私にとって腹立たしいのは。ここ20年の間に、同じ内容の海外旅行費が2倍になった事です。

順位上昇期「茶⇒」は、80年代後半から起きたバブル景気が主因でしたが、91~93年にバブルが崩壊し、その後の救済処理が災いして、日本はいまだに衰退し続けている。

不思議な一致なのですが、順位が頂点になる直前の1987年は、行革を謳う国鉄民営化(JR誕生)の年で、これにより巨大労組・労働者政党(社会党)が崩壊した。

その後、日本の順位は横這いから衰退へと向かい、何かが瓦解し始めた事を暗示している。

言い換えれば、繰り替えされた行革は、日本を奈落の底に突き落としたのではないか?

切り捨て縮小型の行革(構造改革)は経済をダメにすると警告を発していた学者もいた。注1

ちなみに順位が反転上昇している2009~2012年は民主党政権でした。

* 所得が減っていく中で、何が起きているのだろうか?

「図3. 明確に格差が拡大している」

ジニ係数は、数字が大きくなるほど格差が大きくなり、0.5以上は深刻な状況と言われている。

格差拡大が始まる80年前半は、中曽根政権(82~87年)と重なるが、これは英米と軌を一にしていた。

この連載を見て頂いていると分かると思うのですが、日本はずーっと「働く人」に非情な国であり、さらに80年代から追い打ちが掛かっているのです。注2

* 日本の所得格差は、海外に比べて多いのか少ないのか?

「図4. 格差はアングロサクソンの米英とイタリアよりましだが悪い」

これは当然です、非正規が多く、正規・非正規や男女、企業規模別で賃金差が多い国なのですから。

ここで一つ質問です。

「今後、経済格差は縮小すると思いますか?」

イエス、ノー、横這い?

答えは、益々拡大します。

説明はいずれしますが、最大の理由は米国で共和党のトランプ政権が誕生した事です。

日本政府は、余程の事が無い限り、現状の政策を踏襲し、米国に従うでしょう。

* 金持ちと貧乏人の行く末は?

「図5. 日本の金持ちと貧乏人は共に、所得を減らしている」

既に見たように所得格差は拡大しているが、金持ちと貧乏人が共に貧しくなっている。

つまり、貧しい人はより貧しくなっていることになる。

しかし、所得上位数%については米国と同様に、より豊かになっているでしょう。

* 所得が減る中で、国民は消費を伸ばしているのだろうか?

「図6. 実に悲しいのですが、国民は消費を抑え続けている」

本来は、貧しい人ほど最低限の消費が必要なので、消費は減らせないはずなのですが、日本では異常な事が起きています。

2回消費税が上がっているのですが、その上昇分3+2=5%に対して、その2倍に相当する10%も、国民は消費を押さえる事になった。

これが安倍政権下でのデフレが止まない理由です。注3

* なぜ国民はここまで消費を減らしているのだろうか?

「図7. 国民は、消費を節約し、せっせと黒字(預金等)を増やしていた」

グラフでは収入は増えているが、インフレで相殺されているので、実際は実収入は増えていない。

その中で、増える非消費支出(橙色:税金・保険料)を支払い、将来の不安から黒字(緑、預金等)へと廻し、消費を押さえているのです。

これがデフレの正体です。

この黒字の内訳のほとんどは、元金保証の貯金で、証券投資は非常に少ない。注4

したがって、多くの国民は、日本の現実と将来を悲観しており、消費が増えず、結果的、経済が上向かないとも言えます。

しかし、現状で国民に楽観的になるべしと言うのは、酷です。

政府の「働く人」に対する追い打ちをかける過酷な仕打ち、産業界の癒着と腐敗構造が続く限り、国民が防御体制を獲るのは自然です。

一時、アベノミクスで言われた「インフレ期待が経済を好転させる」とした理論が如何に馬鹿げているか、もう理解しても良いのではないだろうか?(稀に起こる事もある)

きっと草葉の陰で、ほくそ笑んでいるだろう、「産業界・財界は円安で大儲けし、予定通り」だと。

* 格差が収まって来ているのなら良いではないか?

「図8. 2012年、相対貧困率は上昇していおり、米国に次いで高い」注5

これを見て、米国がまだ上にいるので少しホットしたでしょうか。

しかし、相対貧困率が上昇傾向にある事に注意して下さい。

このまま行けば、米国と同じような社会の分断が起きるかもしれません。

「図9. 2021年、現在の日本の相対貧困率は、米国を抜き、発展途上国に近づいている」

「図10. 2012年以降、相対的貧困率は低下しているが、子供9人一人が貧困」

別のデーターから日本の貧困率は酷い状態にあることが分かります。

2018年、日本のひとり親の50%が貧困状態にあります。

2021年、日本の17歳以下の貧困率は14%であり、G7で真中でした。

* 何が分かったのか

・ ここ30年間、所得が伸びず、税金・保険料が増える中で、国民は将来を不安視し、貯蓄に益々精を出すようになった。

・ 数々の切り捨ての行革、バブル崩壊と処理ミス、増税と無駄遣い、消費控え、円安が経済を衰退させている。

・経済格差は、今、落ち着いているとは言え、高止まりし、貧困が増大している。

・トランプの誕生で、経済格差はさらに拡大期に入るだろう。

実に、悲しい日本の姿です。

次回に続きます。

注1. 「誤解だらけの構造改革」小野善康著、日本経済新聞、2001年刊。

注2. 80年代から、欧米中心にサッチャー、レーガンらの新自由主義経済が吹き荒れ、今に続いており、トランプ再選で、さらに新自由主義の完成に向けて、金持ち優先、それ公務員や「働く人」の切り捨てが、さらに酷くなるでしょう。

注3. 消費増税は消費を減らし、増税はその額の何倍かになってGDPを数年掛けて減らす事になり、これを乗数効果と言います。ここでは簡易に乗数を求めます。グラフから5%の合計消費増税により、数年後には消費は10%減になったので、乗数は2倍(マイナス)になっている。実は、消費増税分を政府が効果的使えば、そのプラスの乗数効果は先程のマイナスより大きいので、本来ならGDPは上昇に転じるのですが、長年そのようになっていない。残念ながら腐敗し不透明な政府では、どこかに消えて行ったか、仲間の懐にでも入ったのでしょう。

注4. ここ数年、NISAが普及し始めていますので、株式投資が増えるでしょうが、2025年現在、まだ僅かです。将来、増えて来ると、資産格差拡大と金融危機不安が増すでしょう。

注5. 相対的貧困率とは、国や地域における経済格差を測る指標で、所得が集団の中央値の半分に満たない人の割合を指します。

前回は、日本の「働く人」の精神状態が如何に酷いかをみました。

今回は、その背景を読み解きます。

* 日本人は働き過ぎなのか?

「図3.各国共に労働時間は減っているが、日本の労働時間はまだ多い」

日本のグラフには2本あるが、時間数の少ない方を見て下さい。

日本はまだ、少ない国に比べ、5~17%長く働いている。

* なぜ日本の労働時間は少なくなったのか?

「図4.フルタイムの労働時間(青線)は横ばいだが、合計(黒線)は低下している」

労働時間の短いパートタイム労働者の比率(灰色棒グラフ)が1990年代から高まったことで、フルタイムとパートタイムの労働時間を合算すると、減少傾向に見えるだけです。

このグラフを見る限り、喜べる状況になったのでは無く、細切れに使われるパートタイマが増えているだけで、フルタイム者の労働時間に変化は無い。

* 皆さんは、休みを獲っているのだろうか?

「図5. 日本の取得率は最下位、支給日数(灰色の棒グラフ)は多いのだが」

日本ではよくある、本音と建前の食い違い!

ヨーロッパ先進国のように1ヵ月休むのは夢の夢か!

* 皆さんが休めないのは理由がありそうです。

「図6. 皆さんは職場に気を使って休めない」

これは日本らしい情景とも言えるが、単に経営サイドが、休める体制を準備せず、従業員の気遣いに甘えているか、押し付けているだけです。

先進国では、育児休暇等も含めで長い休職に備えて、職場の人員配置等を日頃から準備している。

私の現役時代、平日に1日でも旅行しようとするなら、上からかなり嫌がらせがあり、結局、定年まで、長期の旅行は行けなかった。

今は、少し良くなったようだが。

* 最近、アベノミクスのお陰で就業者数が増えて来た! 確認しましょう。

「図7. 2012年頃より就業者数が増えており、素晴らしい」

さらに凄いのは人口が減っているにも拘らず、就業者数が増加している事です。

実は、これには二つの側面があります。

円安が進むことにより、海外生産が増加から横這いに転じ、海外生産拠点が国内に少し戻りつつあることで、国内の就業者数が増えている。

これは一見良いように聞こえるが、円安で戻るような生産は、高付加価値生産を目指さなければならない先進国日本には、一時しのぎの麻薬に過ぎない、と考えるエコノミストもいる。

今一つは、労働時間が短くて、かつ低賃金の非正規雇用者が増えた結果、就業者が増えている事が大問題です。

このような詐欺まがいの、失策の礼賛はよくあるので気を付けて下さい!

* 就業人口が増えて、賃金は上がったの?

「図8. 日本だけが、世界中で珍しく実質賃金を下げている」

日本の一人当たりのGDPは、ここ30年以上ほとんど伸びていない。

この間、海外の多くの国は順調に成長し、日本の減速だけが目立ち、円安でさらに資産や貨幣の価値は落ちることになった。

こんな惨めな日本になったのは、安倍氏だけのせいとは言えないが、自民党の路線をさらに押し進めた結果と言える。

* 男女で非正規の割合は異なるの?

「図9. 40年間ほど、正規雇用は増えず、非正規(斜線部)だけが増えている」

低賃金の女性非正規増加が目立つが、これが日本の新たな問題、貧困の増加へと繋がって行くことになる。

残念な事に、非正規雇用率は増加傾向にある。

* 非正規雇用の多さは日本だけなのだろうか?

「図10. 非正規雇用率の多さは先進国で4位、平均の1.6倍も多い」

日本の労働条件・雇用状況で、海外より優れているものが見当たらず、最悪だけが目に付く。

* 日本の男女間賃金格差は、海外と比べ少ないのだろうか?

「図11. 男女の賃金格差は、韓国よりましだが、やはり酷い」

日本は正規と非正規、男性と女性で、労働待遇や賃金に差が大きい。

日本は、人権意識や民主主義が未成熟であり続けている。

* 男性の正規と非正規の賃金差はどのくらいだろうか?

「図12. 非正規と正規には雲泥の差があり、非正規の生涯賃金は悲惨」

労働時間が短い場合もあるが、同じ会社で同じ仕事、同じ時間働いても、これだけの違いがあるのなら、腹が立つと思うのだが。

なんと不条理か!

さらに悪い事に、非正規に酷い作業を与える事例も多い。

原発の廃炉処理等の命に関わる作業を、正規社員は拒み、非正規や下請け等にやらせている。

それを正規社員の組合が望むのだから、世も末だ!

* 女性の正規と非正規の賃金差はどのくらいだろうか?

「図13. 男性よりさらに酷い」

これら様々な差別賃金に加え、伸びない賃金、増える税金・保険料が重なり、生活が苦しくなる人が増えるのは当然の成り行きだ。

この事が、女性の未結率や母子家庭の貧困の増加に繋がっているのだろう。

次回、貧困率も見ることにします。

今回、労働時間の長さ、有給取得の困難さ、低賃金の非正規雇用者の増加、様々な賃金格差、どれをとっても日本は群を抜いて悪い。

なぜこんな事になってしまったのか?

・ 国民の権利意識が低いから。

・ 政府が「働く人」の為の政治をしていないから。

・ 労働者政党(立憲、国民等)が力不足だから。

・ 日本の腐敗構造が経済を衰退させているから。

いずれも正しいが、一つ明確のなのは、日本では労働組合が体をなしていない事が大きい。

言い換えれば、民主主義が成熟しないまま来た事が大きい。

* 日本の労働組合の影響力は?

「図14. 日本の労働組合と労働協約の達成率は、最下位に近い」

* 結論

既に見てきたように、明治以来、日本では民主主義が圧迫されると同時に、労働運動が迫害されて来たことが災いしている。

欧米に比べ労働党が育たなかったのも同様です。

この事が、日本の「働く人」を先進国すら入れないほど惨めにしているのです。

次回に続きます。

始まった崩壊

米国のトランプ大統領がウクライナの大統領を独裁者と発言した。

これは、強大な権力者なら世界を支配出来ると言っているに等しい。

これから世界は、幾らか抑制が効いた時代から、暴力が蔓延し、やがて崩壊する時代に突入するだろう。

* トランプ大統領の発言の意味するところ

先ず、プーチンこそが独裁者である。

ここ30年ほどのロシアを見ていると、明らかにロシアは独裁者プーチンに支配されている。

それは、腐敗しているロシア社会を抑えることが出来るのは、伝統的で絶大な秘密警察力を持つ独裁者でなければならないことに尽きる。

彼が政権を維持する為に、如何に批判勢力を抹殺し、人気取りの為にテロ殲滅をでっち上げ、また戦争をしかけて来たかで明白です。

ゼレンスキー大統領は独裁者か?

侵略された小国が、敵国に立ち向かうには、一人の指導者の下での一致団結が必要であり、時には独裁色を帯びるものです。

少なくとも国際刑事裁判所(ICC)が戦争犯罪容疑で逮捕状を出したのは、プーチンでした。

トランプの身勝手さ

彼は大国ロシアをなだめる為に、独裁者を言い換え、ロシアの言い分を取り入れ、戦争終結に持って行こうとしている。

トランプは戦争を終わらせる為なら、正義を無視し、大国であれば何をしても良いと考えている。

正義は、人類が歴史から学び、育ててきた紛争を抑える最重要な概念です。

身近な例がある。

大戦前、欧米はヒトラーの侵略に対し、初期の侵略を取り敢えず許し、融和策で乗り切ろうとした。

しかし、チャーチル首相がヒトラーの狂気を見抜き、ルーズベルトが参戦することで、世界は救われた。

少なくとも歴史的に見て、プーチンとロシアには、戦争を拡大する意図がある。

トランプの問題は、目的が恣意的であり、さらに目的の為には手段を選ばない事にある。

残念なことは、彼が地球上最強の国の大統領である事です。

このまま進めば、世界は混乱を深めることになり、最悪は経済悪化、侵略戦争拡大が蔓延することになる。

* 実は、この崩壊の潮流は以前から始まっていた

トランプは米国の分断され混乱した社会の中で誕生した。

以前、米国は民主主義と自由を重んじる国として知られていた。

しかし、今は大統領がデマを流し、司法や州や議会を無視し、独裁的に振る舞っている。

それを共和党が制止出来ないのは、トランプが国民の熱狂的な人気を得ているからだ。

なぜ米国は、こんな社会に状況になってしまったのか?

一番の理由は、経済格差の拡大と国民の大半が不満を貯めていることにある

これは新自由主義による金融重視と規制緩和によるところが大です。

その中から生まれた大富豪と巨大実業家が、権力を振りかざし、政治を操るようになった。

これに、宗教問題、二大政党の確執、移民問題、銃による犯罪多発が加わっている。

このままでは、悪化するに任せることになるだろう。

いずれ歴史家が、この状況をナチス勃興となぞらえ、不幸な時代と解説するだろう。

* 今、私達が気付かなければならない事は何か?

米国社会の悪化は、必然だったと疑うことです。

この理由を納得するには、少なくとも1冊ぐらいの解説書が必要でしょう。

ポイントは、トランプがいなくなっても、悪化は簡単に治まるわけでは無いと言う事です。

身近な例を挙げましょう。

兵庫県の斎藤知事に纏わる一連の政治の劣化があります。

アジテーター立花のデマに踊らされた多くの選挙民、二人の維新県議の党利党略を目指した無恥な裏切り行為、人格に問題がある知事に同情する多くの選挙民、実に情けない状況が暴露され続けている。

この背景に、市民の政治への無知とSNS上にデマが拡散する状況、知事や政治家の劣化があります。

この状況は、米国と一緒でしょう。

つまり、このままでは日本も早晩、米国と同じ間違いを犯すことになるでしょう。

* 一つ重要な事

私が、現在、連載で「働くとは、何か」を書いていますが、この主題は以下に要約出来ます。

「弱い人々が状況を改善するには、時として身勝手な権力層と対峙出来る組合が必要」だと言うことです。

これは働く人にとっては労働組合です。

国際間では、国連やEUなどを意味します。

今回のトランプの暴虐を抑えるには、日本が今までやって来た追従一辺倒ではなく、環太平洋とアジア連合などの協同が必要になると言う事です。

次回から、またこれまでの連載に戻ります。

* 今回は、日本の「働く人」の惨状をデーターから読み解きます。

既に、国鉄やJRの惨状を見て来ましたが、これは他の民間企業にも通じます。

多くの方は慣れてしまっており、その異常さに気付かないでしょう。

日本と各国との比較データーを見れば、驚きの姿が見えて来ます。

* 日本の「働く人」(国民)の惨状は以下の三つ

・職場のストレスが多い。

・生活に豊かさを感じられない。

・今も将来も幸福とは思えない。

おそらく麻生や竹中のような人なら、不満は贅沢だ、貧乏から抜け出すにはもっと頑張れと言うだろう。

* 先ず、満足度の推移を見ます。

「図1.日本では、一人当たりGDPが伸びても、満足感があまり増えていない」

1990年からGDPの伸びが鈍化しているのは、バブル崩壊の後遺症が長引いている為です。

2002年と2009年のバブル崩壊で失業率が高くなった為に、大きく満足度の低下が起きている。

結果的に、満足度は横這いになった。

皮肉屋は、「人は欲張りなので、物が豊かになっても満足しないだけさ」と言うかもしれない。

確かめてみましょう!

* 日本の幸福度は世界で何番目?

「図2. 世界幸福度調査で、いつも日本は先進国内には入れず、156ヵ国中50位辺り」

保守系マスコミは、この調査が欧米基準に偏っていると難癖を付け、この結果を否定しょうと懸命です。

また北欧を暗いイメージで語る傾向がある。

しかし、欧米と価値観が異るメキシコや台湾、カタール等は大概30位以内に入っており、北欧3ヵ国はいつもトップを独占している。

この調査は国連が行っており、GDP、社会的支援、健康寿命、自由度、寛容さ、政府の腐敗度から算出されている。

* 以下の二つのデーターから、日本は経済力の割に薄幸の国かもしれない。

* 日本の自殺が教えてくれる事。

「図3. 日本の自殺率は、先進国38ヵ国中6位と高い」

日本の自殺率は非常に高い。

この図は2019年のデーターだが、図5の茶線、最も失業率が低い年に当たる。

つまり日本では最も自殺率が低いはずなのに、順位が高いのです。

自殺は、経済不況(失業)や精神文化、社会の影響を受けるが、日本は以前から高い状態が続いている。

* 各国の年齢別自殺者数の違いから、日本の特異な状況が見えて来る。

「図4. 日本の勤労世代は若年や老齢世代よりも自殺率が高く、他国と明確に異なる」

この図は2011年のデーターだが、図5の赤線、最も失業率が高い年に当たる。

これは、働き盛り世代に過度な精神的負荷がかかり、精神疾患(鬱等)を多発させ、やがて自殺へと至る事を示唆している。

以下に続くデーターはこれを補強している。

韓国で自殺が多いのは、高齢者です。

* 失業率の変化が教えてくれる事

「図5. 日本の男性失業率の変化」

この図で、2002年と2010年に失業率が前後に比べ約3%増えたが、図1の満足度も前後に比べ15%と大きく低下している。

欧米の失業率は4~12%と日本の2倍で推移しているが、図2で欧米の幸福度は日本より高い。

つまり日本では、図1が示すように不景気になり失業が増える事は「働く人」にとって大きな問題となっている。

おそらく、これは失業が長期にわたる事と、前職と同水準の再就職の困難さが家族を含め苦しめるのだろう。

* 日本では、男性の自殺が失業と関係している。

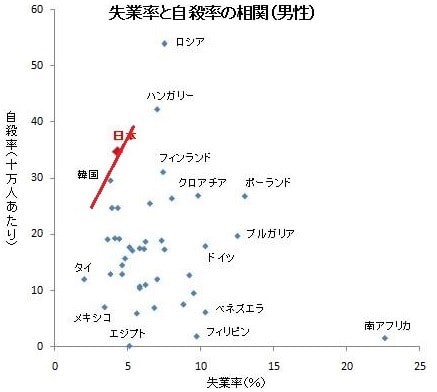

「図6. 失業率が男性の自殺率に強く影響している」

別のデーターから日本女性の自殺率は失業率とあまり関係が無い。

別のデーターからスウェーデンやイタリア等では、失業率と自殺率には相関が無い。

つまり日本の男性だけが失業や転職で過度な負担になる労働環境や社会構造になっている。

* 各国の失業率と自殺率から見えて来るもの。

「図7. 日本の低失業率と高自殺率が他国と比べ際立っている」

この図は2010年のデーター。

赤線は、図6の失業率と自殺率の推移を重ねて表示している。

赤線のように右上がりの直線は、失業率と自殺に強い相関があることを表しているが、この図だけでは他の国については不明です。

相関がなければ、失業率が増減しても自殺率は横の直線になる。

* 日本人は本当に失業に対して不安を感じているのだろうか。

「図8. 勤労世代ほど、失業に強く不安を感じている」

日本の勤労世代は異常なほど失業に不安を感じているが、なぜだろうか?

失業により、失業期間中の収入減、再就職の困難さ、たとえ再就職しても待遇確保の困難さが付き纏う。

日本の男性に失業による自殺が多い事を考えると、日本の雇用環境が他国に比べ劣っている事が示唆される。

* 失業(転職)を不安視する理由があります。

「図9. 日本は、他国と比べて転職後の賃金アップのチャンスが少ない」

これが、日本人が失業に対して強い不安を抱いている理由の一つでしょう。

* 日本人にうつ病は多いのだろうか。

「図10. 日本人のうつ病は年々増加し、男性は働き盛りでもっとも増える」

他の情報により、日本の精神疾患が他国より多いことが判明している。

また働き盛りの男性ほど、うつ病(精神疾患)が多い事は、男性の自殺率の多さの理由だろう。

女性は年齢と共に増加し、ほとんど減る事が無い。

* 日本では、仕事にストレスを感じる程度は他国と比べてどうだろうか?

「図11. 仕事にストレスを感じている日本人は31ヵ国中、男性2位、女性4位です」

つまり職場・仕事がうつ病を増加させている元凶であり、これが自殺を多発させ、幸福度や満足度の低下を招いていると言える。

上記11個のデーターから、日本人は先進国中もっとも薄幸と言える。

・「働く人」、特に男性は、他国より群を抜いて強いストレスや失業の不安を感じ、自殺することが多い。

・ 国連の幸福度調査において、日本は長年、先進国水準に入る事が出来ない。

・ ここ30年ほど、日本人の満足度は上がらず、精神疾患は上昇傾向にある。

* 問題提起

なぜ日本は失業率が低いのに、失業の増加に連れて自殺が増えるのだろうか?

これは日本特有の現象と言って良い。

様々な要因があるだろうが、おそらく最も災いしているのは、雇用形態でしょう。

これは、日本が企業内組合、御用組合が主であり、職業別組合が脆弱で、さらに年功序列が崩れている上に、首切りが容易になった事が大きい。

さらに現在、産業構造の変化が起きつつあるが、上記の理由で、日本ではこの変化に対応して「働く人」の転職がスムーズに出来ない。

これは、多くの場合、失業・転職が生活の低下を招くことになるからです。

こうして「働く人」が苦しむことになる。

「働く人」を簡単に首にする事で、産業構造の変化に合わせるべきだと上流国民は言うが、益々「働く人」が悲惨な状況に陥ることになる。

転職を促すのであれば、これに対応した雇用形態、労働組合、転職援助等が必須です。

この点でも北欧では進んでいるからこそ、幸福度とGDPが高いのです。

次回に続きます。

今回も前回に続き、国鉄の暗部を読み解きます。

*前回見たように、国鉄と労組の対立には長く根深い歴史があった。

国鉄と労組は、しばらく融和を模索する時が続くと、痺れを切らしたように、次いで激しい対立が起きる。

その度に、国鉄は労組から幾度も不当労働行為を訴えられ敗訴しながらも、懲りずに突き進んだ。

これを幾度も繰り返した末に、遂に政府の行革大号令の下、民営化・分割化で労組は留めを刺された。

JR西日本は、組合根絶の強硬派の国鉄幹部と日和った元労組が、占めることになった。

結局、徹底的に組合が潰されてしまうと、公営民営を問わず「働く人」は孤立無縁、過酷な職場で生きて行くことになった。

*皆さんは、気づいただろうか?

JRは民間会社で、組合があり、組合活動も行われている。

しかし教育と称した虐待が進行している時、組合は個人的な問題だからとして救いの手を差し伸べていない(一部の組合は救援している)。

これはJRに複数の組合が存在するが、組合が全体的におとなしくなった事と関係する。

以前は民営化に反対する国労員が主に虐待されたが、今度は御用組合の組合員ほど、厳しいノルマから疲労困憊し自殺に至るようになった。

これは国鉄時代にもあった。

JRの意向に沿う御用組合員の多くは職場長を兼ねていることもあり、上の意向に逆らえず、中間管理職の悲哀を一身に背負う事になったからです。

元々御用組合は、経営側が出世を餌に組合員を取り込み、スト破りと他の組合の気勢を削ぐ為に作られたものです。

この手の問題は、現在、民間企業の多くの組合に見られる現象になった。

*この連載の13、14、15話から「国鉄・JRの問題」をまとめます。

1. 国鉄は、明治から大戦まで軍事独裁の風土があった。

2. JR、国鉄、運輸省のエリート官僚は、ノンエリートの「働く人」に対して冷酷だ。

3. 戦後も国鉄、JRの幹部は、組合を憎み、徹底的に潰すことを良しとして来た。

組合潰しが巧みな管理者は出世した。日勤教育等で虐待される者のほとんどは熱心な労組に属していた。

4. 残念ながら人間は、組織の中で権力側に居ると、権力側が嫌う者に対して冷酷になれる。

特に日本人は帰属意識(村意識)が強いので成り易い。

これは労働運動方針の異なる国労と動労の対立にも見られる。

ストレスが多い職場であれば、虐待で自己満足を得る人もいるだろう。注1

*日本の職場には、このような異常が罷り通っている。

*一番の元凶は、「働く人」の人権無視で、それを長期に亘り醸成して来た政官財です。

残念なのは、経営者側の視点だけから公務員や労組をこき下ろして、悦に入っている市民が多く見受けられることです。

新自由主義を信奉する政党は、その代表格ですが、悲しいことに人気がある。

選挙で投票する時、流行りだとか、威勢が良いとかでは無く、少なくても「働く人」の側に立っている人を選んで欲しい。

次回に、続きます。

注1. 平凡な市民でも、一定の条件下で、権威に従い冷酷で非人道的な行為を行うことが心理実験で証明されている。ナチス下のアウシュヴィッツ強制収容所の所員等の心理を確認するために行われた。ミルグラム実験(アイヒマン実験)やスタンフォード監獄実験等がある。

今回は、JRと国鉄の「働く人」にとっての闇を紹介します。

JR西日本では、2000年3月から5年間で18名が自殺し、その内、首つり44%とJR等の電車への飛び込み39%がありました。

1985年、日本の男性の自殺では首つり54%、飛び込み4%でした。

自殺者のJRへの想いに、胸を締め付けられるのは私だけでしょうか?

優秀なJR西日本の幹部は、なぜ幾度も自殺や事故が起きているのに平気だったのでしょうか?

JR西日本は、自殺事件で被害者側の訴えに敗訴した後、少し改めたようです。

付け加えると、JR東日本は、「日勤教育」の間違いに早い段階で気づき、前回記した科学的な安全対策に切り替えていました。

JRと国鉄は、「働く人」、特に労組員への虐待を繰り返して来た常習犯でした。

国鉄時代の1985年、現金が紛失した事件があり、A氏が疑われた。

それは、改革で出札窓口がオープンになっており、またA氏が一人で居る勤務時間帯があり、現金にA氏の手が届くと言った理由だけでした。

事件後、彼は「特命日勤」とされ、食事とトイレ以外は取調室での軟禁状態が1ヵ月続いた。

それが終わったのは彼が自殺したからで、彼は妻に「お前だけはオレを信じてくれ」と遺書を残していた。

彼は、民営化反対の国労に所属していた。

こうして、87年のJRになる直前には、国鉄の自殺者数は85年45名、86年48名になっていた。

当時、国鉄総裁は自殺について「日本の成人男子の平均値」と言い放った。

しかし、詳細に見て行くと、自殺者に退職や国労脱退の執拗な督促が集中していた事がわかる。

1971年、国鉄当局によるマル生運動が活発だった頃、労組脱退者が1ヵ月平均で3~5千名になった。

国鉄当局は、それは純粋に生産性向上を目的としていると宣言していた。

しかし一つの録音テープが、嘘を暴いた。

それは水戸管理局の能力開発課長が現場管理者を集めた会議の席上、「知恵を絞って不当労働行為をやれ」(注1)と発言したテープが、マスコミで一斉に報道されたからでした。

「不当労働行為の説明」

皆さんの中には、暴虐な労組に対抗して国鉄側は仕方なく圧力を掛け、不当労働行為を行ったと思っている人がいるかもしれません。

しかし思い出して欲しい、明治から大戦までの軍国時代、官憲が組合活動者を虐殺し、全国の組合を徹底的に解散させた事を。

この連載の8話に詳しい。

当然、戦前の国鉄、満州鉄道も含めて、重要な兵站手段として、すべて軍部が掌握していた。

戦後、民主化をリードしたGHQだったが、後に共産主義の拡大を恐れ、公務員の組合活動制限へと舵を切った。

この裏で、労組のイメージが大きく損なわれる下山事件等が相次ぎました。注2

続いて、米国のCIAが、1960年頃から10年以上、共産主義勢力弱体化の為に、自民党に毎年、莫大な資金提供と協力を惜しまず、自民党を支え続けた。注3

こうして、ほぼ150年近く、日本の「働く人」と労組は抑圧され、イメージダウンが図られ続けたのです。

当然、明治以降、進歩的な日本人は欧米の組合活動の成果や人権擁護を知っていた。

残念なことに、人は抑圧されると、「窮鼠猫を噛む」、事になる。

こうして、国鉄労組は労働条件改善のスト、スト権確立のストを行うが、国鉄は、これらを違法として組合員の大量解雇と減給処分を行った。

また労組は、この撤回を求めてストを行ったが、初め理解を示した国民(利用者)もやがて不満を持っようになった。

こうして世論の後押しもあって、政府と国鉄は、1970~71年マル生運動、1987年の国鉄民営化(清算事業団、人材センター)へと労組解体へと進んだ。

特に、数年続いた清算事業団と人材センターは組合員(国労)にとっては墓場であり、自殺製造工場のようなものでした。注4

本来、上記の組織は国鉄財産の売却処理と首切り対象者の転職斡旋が目的でした。

これは後に、広く知れ渡る、「自主退職せざるを得ないようにする為の、ブラック企業の追い出し部屋」の走りのようなものでした。

次回に、続きます。

注1.「不当労働行為」=労働者の団結権を侵害する行為。

注2.組合が狂暴だと印象づけられることになった下山事件: 朝鮮戦争が始まる前年の1949年7月、国鉄職員10万人の解雇に関して労組と交渉中、忽然と姿を消した下山総裁。その後、無残な轢死体で発見された。検死解剖の結果、死体から血が抜き取られていたことが発覚。自殺か他殺か未だに不明な未解決事件。下山事件から約1か月の間に国鉄に関連した三鷹事件、松川事件が相次いで発生し、これらを「国鉄三大ミステリー事件」と呼ぶ。松本清張は自著「日本の黒い霧」の中で、GHQの犯行だったとしている。前後の状況を考えると説得力がある。

注3.首相経験者の岸信介と佐藤栄作は、米国の公開文書によって、米国協力者であり、高額資金の受領が明らかになっている。

注4.「国鉄処分 JRの内幕」鎌田慧著、講談社文庫、1989年刊、に詳しく書かれています。

今回は、ナポリ近郊の古代遺跡ポンペイを紹介します。

船がナポリ港に寄港すると、朝8時にツアーバスで、遺跡に向かい、12時過ぎには船に戻りました。

ツアーバスには、フランス語や英語等のグループが混在し、言語グループに分かれガイドについて遺跡を巡った。

「 左は寄港地ナポリ、右はナポリからポンペイ遺跡へと向かうルート」

右のルート途中の上側の山がヴェスヴィオ火山です。

* 世界遺産、ポンペイ遺跡について

ポンペイは古代ローマ帝国の地方中核都市、商業都市、別荘地で、人口は2万人でした。

ナポリ湾に面したヴェスヴィオ火山が紀元79年に突然噴火し、大量の火山礫や火山灰が降り注ぎ、一昼夜で溶岩と火山灰の下に埋まり滅びてしまう。

そして、長い年月が過ぎた後、発掘され、復元が進み、今にローマ時代の暮らしが蘇った。

「 ポンペイ遺跡の観光ルート、上が北、入り口は左下」

紫線が観光ルート、番号付きの赤丸が主な観光スポット。

遺跡の東西距離は1.3km、南北は700mとかなり広い。

私達が観光したのはほんの一部でした。

「 ナポリから遺跡に向かうバスより、ヴェスヴィオ火山を望む」

「 入り口に向かって駐車場から遺跡沿いを少し歩く」

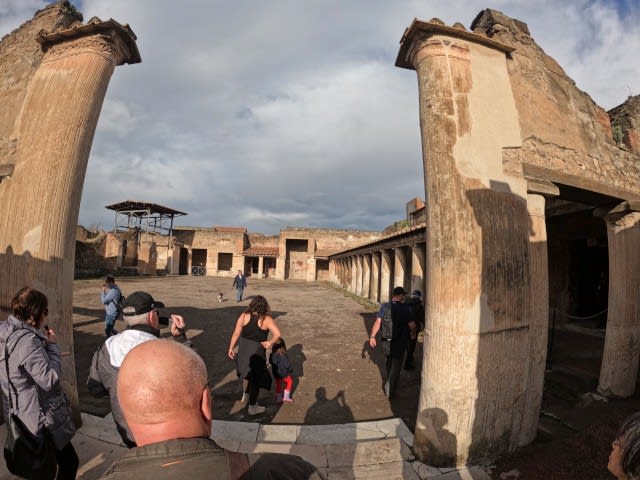

「 No.1 Quadriplegics of the theatres」

この奥に劇場があり、ここは観劇の合間に休憩できる場所でした。

庭を囲む多くの列柱が素晴らしい。

「 上3枚は、途中の景観」

「 No.2 上2枚、 Casa del Menandro メナンドロスの家」

ここは大きな建物からなり、中庭が幾つもあり、身分の高い一族の典型的な住居の好例です。

この家はポッペイ一族の所有によるもので、ネロ帝の2番目の妃ポッペア・サビーナの親戚でした。

「 途中の景観」

「 No.3 Forno パン屋」

ここには様々な竈やパン焼きの窯(三つの円錐形)がありました。

パン焼きは非常に利益の上がる商売で、ポンペイではこれまでに30以上ものパン屋の跡が確認されています。

「 No.4 下2枚も Terme Stabiane スタビア浴場の中庭」

ポンペイには公共浴場が4ヶ所ありました。

紀元前 2 世紀に遡るこのスタビア浴場は、ローマ世界で最も古い浴場の一つです。

この浴場には脱衣所と低温・中温・高温の浴場があります。

写真には無いが、暖房は、壁と二重床に配管システムがあり、炉や移動式火鉢から出る熱風を循環させることで確保されていました。

この浴場は、町の銭湯では無く、スパー銭湯に匹敵します。

「 この2枚は上下に浴場を撮影しています」

「 上3枚 途中の景観」

「 遠くにヴェスヴィオ火山が見える」

広場の長軸はヴェスヴィオ火山に向かっている。

「 No.5 上4枚 Foro di Pompei 大広場」

撮影場所は、歩いて来た通りVia dell’Abbondanzaと広場が交わる所です。

写真は上から順番に、北、西、南、東(歩いて来た通りを振り返る)に並んでいる。

市民のフォロは市民の日常生活の中心の場で、これに面してすべての公共の建物が並び、町の運営、司法による裁き、事業の管理、市場などの商取引が行われたほか、町の信仰の場でもありました。

東にマーケット、北にジュピター神殿、西にアポロ神殿、南にバジリカがある。

「 No.6 emple of Venus in Pompeii ヴィーナスの聖域を望む」

ここは、港が建設される予定だった湾を見下ろすナポリ湾の素晴らしい景色を望む壮大な人工テラスにあります。

ヴィーナスはポンペイの守護女神で、植民地の完成時(紀元前 80 年)にこの地に名付けられました。

ローマ時代以前にすでに崇拝されており、後に航海の守護女神となりました。

「 No.7 Antiquarium di Pompei ポンペイ博物館」

噴火で埋もれた犠牲者の鋳型が数体ありました。

この考古学博物館を出ると、すぐ入って来た入口に出ます。

非常に大きな遺跡であり、巡っていると当時の繁栄や賑やかさが目に浮かぶようでした。

浴場の設備の巧みさには驚いた。

訪れた2023年1月10月は、小雨が降る事も有り、寒かった。

次回に続きます。

今回は、日本のありふれた惨めな「働く」状況を紹介します。

初めに、日本に君臨する経営者達の発言を紹介します。

2004年、選手会の古田会長が球団側との話し合いを申し込んだ際、読売巨人の渡辺恒雄は、記者団に「無礼なことを言うな。分をわきまえないといかん。 たかが選手が 」と吐き捨て、さらに別の経営者が、ストをするなら「失う興行収入の損害賠償を請求するぞ」と脅した。

明治時代にタイムスリップしたかのようです。

これが日本を動かしていると自認するエリートの意識です。

当然、組合のストによる賠償責任は法的に免除されています、大戦後以降ですが。

実は、この手法はかつて国鉄民営化の折に、絶大な力を発揮していた。

後にJR西日本社長になった井出は、国鉄民営化を牽引した三羽ガラスの筆頭でした。

彼は、当時、民営化に反対する国労と動労に対して、「ストの損害賠償202億円」の請求を思いついた(金額はふっかけ、現在では2倍の価値か)。

この莫大な請求額は、組合員に惨敗を強烈に印象付け、動労は日和見、国労から脱退者が続出し、数年で腰砕けになった。

この脅しが効いたのは、国が憲法でスト権を認めておきながら、後の法律で公務員、国鉄を除外したからです。注1

これを突いて、希代の策士だった井出は国鉄史上初めて賠償請求を行った。

実は、この井出が君臨した87年誕生のJR西日本で、時代遅れの風土が勢い付くことになった。

信楽高原鉄道衝突事故1991年、服部運転士自殺事件2001年、福知山線脱線事故2005年、これら多数の死者が出た痛ましい事故には共通点がありました。

どれもJR西日本の運転士が関わっており、その背景に壮絶な個人虐待の「日勤教育」がありました。

二つの事故後、井出や経営幹部は、口を揃え、事故は運転士に問題があったとし、謝罪することを拒否し続けた。

世論はJRの社風である異常な「日勤教育」に疑いの目を向けたが、結局、経営者の責任追求には至らなかった。

魚は頭から腐ると言われるが、日本だけは特別で、トップの責任は除外され、この状況は福島原発事故へと連綿と続くことになる。

日勤教育とは何か?

「テレビで取り上げられた日勤教育」

事故やミスを起こした乗務員を、通常勤務から外し、再発防止の為に特別な教育過程を数日から1ヵ月間に亘り、実施する社内制度です。

これだけ聞けば、何ら問題は無さそうですが。

実は、個人の過失を徹底的に責めることで意識改革を目指す、馬鹿馬鹿しい時代遅れなものでした。

例えば、運転手は、電車出発が50秒遅れた理由と、その反省文を何日間も書かされ続けるのです。この時、被告は1日中、一室で5人程の管理者に囲まれ、トイレ以外の自由を制限され、針の筵に置かれるのです。

もし彼が、それは「ルールが定まっていなかったので自己判断で安全確認を行ったので遅れた」とでも言おうものなら、会社への不備をあげつらった事へのみせしめとして、班長が教育日数を幾らでも引き延ばした。

さらに気に食わなければ、草むしり、また自分のミスを手当たり次第に他者に報告させる等のいじめが平然と行われた。

また口髭を生やしているだけで、剃る迄、何日も上役が説教し、挙句には「首をくくって死んでも知らないぞ」と脅迫し続ける。

口髭の件は社内規定に無いのですが、管理者は部下に絶対服従を強いる。注2.

上記の三っの事件・事故は、運転士が「日勤教育」を非常に怯えていて、「余計な安全確認より、不安があっても決められた通りに行う」ように仕向けられいた事が原因でした。

ちなみに、服部運転士の自殺では50秒、福知山線脱線事故では90秒の遅れが発端となった。

この日勤教育は著しく愚策でした。

現在は、小さなハットするような事故未遂が数多く起きた後に事故が発生すると考えます。

従って、事故を防ぐには作業に関わる、その人の精神的、物理的な危険要因を取り除くことに主眼を置きます。

作業者の不安や不満を和らげ、うっかりミスを防ぐ安全装置の設置を行う科学的手法が常識です。

むしろ個人の責任を追求することは、萎縮させるだけで、実際、ミスの報告が出なくなり、対策が出来ないと言う実害があります。

次回に続きます。

注1.公務員のスト権剥奪について、日本の労働団体がILOに訴えているが、ILOはこれを不適切としたが、複雑なので、日本政府に充分話し合い、改善しなさいと匙を投げられていた。

注2.「JR西日本の大罪 服部運転士自殺事件と尼崎脱線事故」鈴木ひろみ著、五月書房、2006年刊、に詳しく日勤教育の実態が描かれています。

カターニアは、イタリアのシチリア島にあり、2番目に大きな街です。

ここは「ヴァル・ディ・ノートの後期バロック様式の町々」として世界遺産に登録されています。

* 寄港地と散策ルート

寄港したのは2023年1月9日(月)、ワールドクルーズ4日目になります。

「 イタリア、シチリア島の東部にあります」

紫色の線は、前後の航路です。

「 黄色線が散策ルート、赤丸が撮影地点、緑丸は位置が不確か」

朝8時、クルーズ船を出発し、No.1~10へと徒歩で巡り、船に11時頃戻りました。

ツアーは使わず、自由散策しました。

船は7時着岸、17時出港でした。

* 写真で散策ルートを紹介します

「 No.1 船上から北方にあるエトナ山を望む」

このカターニアの街は、過去2回、エトナ山の噴火と地震で大損害を受け、さらに大戦でも被害を受けた。

しかし、朝陽に映えるエトナ山は美しい。

「 No.2 港からクルーズ船を望む」

「 NO.3 カターニア大聖堂」

ここが1番の名所でしたが、この日は、入れませんでした。

この前は、大きな広場になっています。

「 NO.3 大聖堂広場」

中央に象の噴水があります。

これから右手(北側)の方に、散策を始めます。

「 No.4 マエストランツェ公園の前から反対側(東側)を望む」

「 No.4 マエストランツェ公園の前から公園(西側)を望む」

「 No.5 マエストランツェ公園内」

南側の入り口を入ったばかり、奥側を望む。

「 No.6 ベッリーニ庭園の前」

「 No.7 ベッリーニ庭園を出た所、エトネーア通り」

「 No.8 Basilica Satuario del Carmine」

広場の向こうに教会堂Satuarioが見える。

「 No.8 上と同じ位置から、を振り返る」

ここら辺は、一気に貧しい移民街の雰囲気になりました。

逆に言えば、コンビニの水などが安く、南アジア系移民の店員も珍しい日本人に愛想がよかった。

「 No.8 教会堂前広場の朝市」

私は開催曜日と時間を知らないが、私が訪れたのは9~10時の間と思うが、一部、店じまいしている所もあった。

店の数は多く、野菜等の食料品から衣料・日用雑貨まで扱っている物は多い。

衣料・日用雑貨品には、中古が目立った。

貧しい市民、移民の朝市のように感じた。

しかし、市民の暮らしを感じるには良い場所だと思う。

「 No.8 教会堂前広場の朝市」

「 No.9 エトネーア通り」

「 No.10 エトネーア通りに面したコッレジャータ聖堂 」

「 No.10 コッレジャータ聖堂前のエトネーア通り 」

一番、感じたのは、バロック建築が美しいと言うより、移民の街であり、沈滞している感じを受けた。

このカターニアには、ワールドクルーズの帰途、5月9日にも再度訪れます。

この時は、また違う場所を紹介します。

次回に続きます。