*1

続いて中国と北欧を比較し、最後の感想を記します。

今回で中国の旅行記を終わります。

有難うございました。

< 2.中国と北欧の観光ルート >

黒線が鉄道、赤線が航空路、青線がフェリーです。

番号とアルファベットが宿泊地や観光地です。

中国旅行は2019年10月15日~29日です。

北欧旅行は2018年5月31日~6月12日です。

< 3. 北欧の豊かさと発展 1 >

すべてスウェーデンの住宅です。

上: ストックホルム郊外の住宅

中央: ストックホルム郊外の建設中のマンション

下: 列車から見えた地方の住宅、スウェーデン

私は北欧三ヵ国の首都と郊外をそれぞれ数日掛けて、バス等で見て回りました。

そこで感じたのは、一般の住宅にはスラム街や古い家は無く、比較的新しい事でした。

これは地方を走る鉄道や電車の車窓からも言えました。

これまで世界35ヵ国ほど観光しましたが、これほど住宅に所得の格差が現れていない国は珍しい。

当然、都市部の鉄筋造りや石造りのビル、歴史を感じさせる豪邸は別です。

< 4. 北欧の豊かさと発展 2 >

上: スウェーデンの地方都市の景観

中央: セカンドハウスが並ぶオスロ湾の島

下: オスロのハーバーフロント開発区

北欧三ヵ国は中国ほど建設ラッシュではないが、都市の発展が停滞している感じでもない。

各国の都市部では大規模開発よりは、個々に改修を加え続けているようでした。

だがノルウェーの首都オスロに面した港湾は大がかりな開発中でした。

三ヵ国の開発に違いがあるのは、オスロが大戦による首都破壊がもっとも大きく、かつ石油で潤っているからでしょう。

北欧では、新旧の建築物が相俟って都市景観を構成するように企図されているようです。

彼らは、歴史的建物や景観を残そうとするあまり、新しい建物を拒絶し、都市機能を低下させてしまうことがないようにしているらしい。

一方で、新たに造られる建物は斬新なデザインが採用され、古風さを強調することがない。

むしろ斬新なデザインが市民にも観光客にも受け入れられている。

観光の為に、伝統的な都市景観保存に拘り過ぎると、その都市は発展出来なくなってしまうと私は思う。

この意味で北欧の進め方はベストだと考える。

< 5. 中国の大躍進 >

上: 麗江の別荘地

中央: 雲南省大理近郊の建築ラッシュ

下: 国内を網羅しつつある新幹線網

今回、私にとっては最終回と言えるほど端から端まで訪問して来ました。

そこで再確認出来たのは、中国の大発展が奥地まで浸透していることでした。

今まで、幾度か北京や上海、廈門を訪れて、高層ビルの乱立に目を見張らせ、桂林や西安の町並みが新しくなっていくことにも驚いていた。

しかし、奥地の蘭州や麗江、昆明などの賑やかさや大都会の様相は予想を越えるものがあった。

新幹線は日に日に延長され、瞬く間に全土が新幹線網で結ばれるでしょう。

それだけではない新幹線の車内は、私が乗った限りでは、すべて満員でした。

出来立ての巨大な新幹線駅周辺は、これまた凄い開発ラッシュでした。

多い所では数十から百棟ほどの高層マンションが建築中でした。

極め付きは、蘭州の空港近く、標高2000mの砂漠にビル等1000棟を越える都市が忽然と現れたことでした(グーグルアースで確認)。

まるで砂塵の遠くに蜃気楼を見る想いでした。

この中国の開発マジックには脅かされる一方、学ぶべき開発経済の新手法があるように思えてならない。

以前から、中国は中央も地方も莫大な借金でやがて破産するだろうと言われて来た。

しかしいつまで経ってもその気配は無く、大規模開発は続く。

中国の開発経済は欧米諸国と異なっている。

都市開発時、デベロッパーは政府から土地の使用権を購入する。

政府はその資金を公共投資などに当てる事が出来る。

立ち退く住民は、開発区に住まいと高額な補償金を手に入れる。

(ただ入居者の家賃は高騰しているようだが)

至る所で莫大な資金が必要になり、膨大な通貨が国から供給され続けるが、インフレは抑えられており、順調のようだ。

また海外から元建て中国国債の購入が拡大し、最近中国は外国通貨建て国債の発行を増やし、米国国債を売っている。

(なぜか逆に日本は米国債を買い続けているが、忖度か?)

とにかく中国経済は不思議で目が離せない。

< 6. 北欧の自転車 >

上: スウェーデン郊外の鉄道駅

線路の両側から緩いスロープを使って、自転車で行き来出来るようになっている。

下2枚: コペンハーゲンに溢れる自転車

街で一番驚いたのは自転車の多いことです。

西欧でも見たことはあるが、特にデンマークのコペンハーゲンが凄かった。

通勤や通学は車では無く、自転車で、それが当たり前だった。

私が30数年前にコペンハーゲンを訪れた時、自転車を見た覚えがない。

つまり、健康と持続可能な社会を目指して大転換を遂げていた。

単に自治体の整備ではダメで、国民の意識が高くないと出来ない。

< 7. 中国の移動手段 >

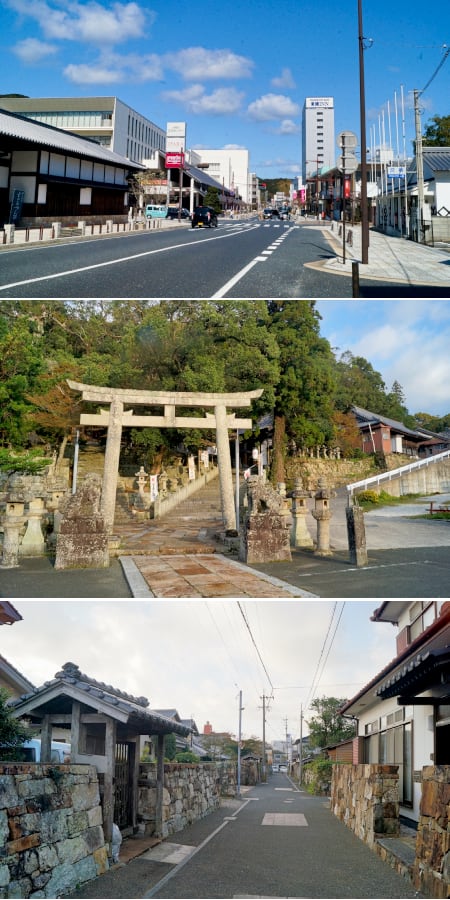

上: 昆明の交差点

交差点で、さすがに自転車を見ないが、バイクは多い。

北京ではバイクも自転車も見なかった。

中央: 廈門の新交通、バス専用の高架道路。

下: 北京のバス停のレンタル自転車の駐輪場。

北京や昆明をバスから見ていると、レンタル自転車が大量に放棄されているらしいのを幾度か見た。

実に中国らしい大発展と大転換がちぐはぐに進んでいる。

多くの都市は地下鉄の建設ラッシュでした。

新しい駅が出来て市民は便利さを享受している。

一方で、爆発的に拡大したレンタサイクルは曲がり角のようだ。

< 8. 文化 >

上: オスロの野外博物館

主に2世紀前からの実物民家の展示で、三ヵ国共にある。

中央: ロスキレのヴァイキング博物館

家族で船の工作を楽しんでいた。

この博物館や別の歴史博物館でも学生のヴァイキング学習風景を見た。

下: 開封のテーマ―パーク開封府にて

包拯による裁判シーン。

北欧と中国の観光で感じたのは、歴史と観光への捉えた方の違いでした。

北欧では観光で売り出している民俗芸能や史跡は多くない。

王宮と大聖堂だけは、西欧と同様だが、他は目立たない。

歴史が無いわけでは無いはずだが。

三ヵ国が共に民家の野外展示場を設けているが、歴史の捉え方に関心した。

歴史遺産を派手に演出するのでは無く、あるがままの姿を後世に残す姿勢が好きだ。

ただヴァイキングの博物館とテーマパークは多く、人気が高い。

北欧の人々は、非常にヴァイキングを誇りに思っている。

日本で言えば、倭寇や侍を誇りに思うようなものです。

日本人にとってヴァイキングは残虐な略奪者なのだが、彼れらには偉大な開拓者、冒険家、海洋航海者となっている。

略奪と言う負の行為を強調するのではなく、その冒険心を讃え、伝えたいとの想いがあるようです。

展示では残虐行為を隠さず淡々と表現していた。

確かに、ヴァイキングの略奪は、日本の武士団の抗争で起こった略奪と同列かもしれない。

当時、北欧にはキリスト教が伝来しておらず、異教徒の侵略に対抗する意図がヴァイキングにはあった。

一方、中国は豊富な歴史遺産を抱えていている。

しかし多くの建物は文化革命や戦乱で破壊尽くされ、コンクリートでの再建が目立つ、残念です。

中国では歴史的な物を華美に演出する傾向があり、鍾乳洞などのライトアップには辟易した。

だが、続々と出来る歴史テーマパークの多さと賑わいを見ていると、別の感想もある。

写真にあるような宋時代の政治家包拯(ほうじょう)の人気を見ると、歴史が身近なものとして生きているようです。

これはテレビの歴史ドラマの影響もあるようですが。

中国はヨーロッパと異なり、歴史遺産は観光で儲ける所であり、国民も楽しむ所と割り切っているところがある。

その意味で麗江古陳の夜の賑わいがその最たるものでした。

それぞれ地域によって大きく異なる反応があるのもです。

< 9. 変わる中国 >

上: 昆明の市中トイレ

中央: 桂林で見た電動バイク、2015年

下: 蘭州に向かう車窓から見た風力発電機の製造

ここでは中国の知られざる進展を紹介しておきます。

一つはトイレの整備です。

古くから中国を旅行している人にとって、中国で困るのはトイレでした。

使用に、かなりの決断が必要なことがありました。

ところが今回、都市部に関しては快適なトイレが多く出来ている。

ヨーロッパの少なさが際立つことになった。

奥地にある桂林に行った時でした。

公害を出さない産業団地が造られ、朝の散歩で見たバイクは電動でした。

中国は、結構先進的な取り組みを一気に行うことが多い。

電動車以外にも、滴々出行などのカーシェアリング、銀行を介さないスマホ決済、自動運転などがどんどん進めらている。

実はこの事は、他の共産主義国から見れば不可能に近いのです。

それは既存産業を競争に晒し、衰退を受け入れることになるからです。

これは日本の発展が進まない理由と同じで、既存産業を守るために政府が規制しているからで、優秀なIT技術者の有無が最大の理由ではない。

風力発電の世界的なメーカーがスウェーデンにありますが、これを中国の山地で見た時は驚きました。

本当に中国は既存の大企業や公的企業を過保護する事がなく、どんどん新しい事に国の指令で進める凄さがある。

普通は官僚制で癒着が進み、弊害が大きくなるのですが。

むしろ日本の方が、守りに徹し過ぎている。

< 10. チグハグナ中国と各国の比較 >

上の写真は、中国らしい光景で、新幹線の写真です。

新幹線の乗客には、経済的に豊かそうな人から、行商帰りのような風采の人も居ました。

数時間も乗っていると、清掃係員が幾度も車両の床を掃きに来た。

ちょうど、一人高齢の男性がピーナッツの殻を食べながら床に捨てていた。

彼は、掃除が目の前で行われていても、捨てることを止めない。

掃除婦も誰もとがめない。

中国では、若い人ほどマナーが良く親切でしたが、歳を取るにつれて悪くなる傾向があった。

北欧は概ね逆でした。

急速な発展をしている国と、発展が落ち着いている国では、このような逆転が生じるのかもしれないと思った。

下の表は、日本と各国を比較したものです。

幸福度、男女平等で日本が如何に低いかがわかります。

一方、貧困は米国に次いで日本が多いのがわかります。

日本はGDPと成長率が低い。

概ね、すべての指標で中国も低いのですが、男女平等では日本を上回っている。

特に知って欲しいのは、このままの日本であれば、一人当たりのGDPすら中国に抜かれることです。

* 最後に

私は、二つの旅行を通じて、北欧に国の理想像、また中国に発展のダイナミズムと世情を確認して来ました。

結論から言えば、それぞれ予想を越える素晴らしいものを感じて得るものがあった。

どうか皆さん、マスコミや言論界に毒されず、自ら北欧と中国に足を運んで下さい。

きっと狭く偏見に満ちた感覚から解放されるはずです。

広く世界の社会・経済・歴史を見れば、今の日本の本当の現在地が見えて来るはずです。

長い間、お付き合いありがとうございました。

今年は、カナダと米国を訪問し、また報告したいと思います。

これで旅行記を終わります。