今回は、クルーズの寄港地ツアーを紹介します。

寄港地ツアーは私が最も楽しみにしていたもので、乗船前には選択に迷い、色々な不安がありました。

ツアーの予約でいくらか後悔もありましたが、存分に楽しめました。

今回は、寄港地ツアーの選択のポイント、手順、注意などを紹介します。

クルーズでは寄港地ツアーと呼ばず、エックスカーション「Excursions」と呼びます。ここではツアーと略します。

説明は、コスタクルーズで、日本からの添乗員が居なくて、すべて私自身で予約し、夫婦で参加している前提です。

エックスカーション(ツアー)について

「ツアー受付」

*クルーズ会社のツアー予約。

必ず予約が必要です。但し、予約のキャンセルは会社(コスタ等)によっては返金不可です。

予約は、乗船前からインターネットで、専用アプリで出来ます。乗船後は、インターネットでも、船内のツアー受付でも出来ますが、インターネットが並ばなくて、早く出来ます。

ツアーの催行が決まっていて空席があれば、前日でも予約できるでしょう。内容によっては当日朝でも可能です。

人気のツアーは、早くから満席になってしまいます。満席の場合は、5ヵ国語毎にツアーを募集しているので、私は英語が満席だったら催行が決まってよく空いていたドイツ語ツアーを選びました。説明は分からなくても、集合、食事、トイレなど重要事項は英語で話してくれるので問題ありません。但し、事前に、「簡単な英語しか分からない」とバス乗車時にガイドに英語で伝えましょう。

*クルーズ会社のツアーか、自分で観光かの選択

クルーズ会社が寄港地ごとに、寄港日時に合わして寄港地ツアーを充分に用意しています。

クルーズ会社のツアーは安心で便利ですが、割高です。一番のメリットはツアーの出発と帰着に、気をもむことがない。もしツアーの帰着が遅れて、船の出港予定より過ぎても、船は待ってくれます。船の入港時間が遅れても、ツアーはそれに合わせて出発します。ツアー出発と帰着の遅れは、幾度もありました。

自分で観光する場合、確実に出港の1時間前に帰着しなければなりません。しかしワールドクルーズでは、クルーズ船が同じ寄港地に1泊2日する場合が10回以上あるでしょう。この1日目の町歩きは、深夜まで存分に楽しめます。

大都市の市内観光でホップオンホップオフ バスを使う場合、ケープタウンでは、現地の会社にインターネットで直接申し込む方が割安でした。但し、チケットの交換の為に発券所に行く不便があります。一方、ニューヨークの場合は、クルーズ会社の方が安く、さらに送迎バスまでありました。

カリブ海の有名なリゾートアイランドでは、寄港地の埠頭に、多くの現地ツアーが客引きをしていました。私は使いませんでしたが、利用する人はいました。

私が事前に寄港地ツアーをトリップアドバイザー等で調べ、コスタのワールドクルーズと比較したが、クルーズ会社のツアーの種類は多彩で満足出来ました。英語ガイドのツアー価格はトリップアドバイザーの方が安いのもあるが、高いのも有りました。安心を考慮すればクルーズ会社になります。

*自分達だけで、自由に町歩きをしたい場合

ツアーに便乗するのも良いが、夫婦で町歩きも良いものです。トイレは少ないので、レストラン等に入って利用するしかないでしょう。

今回、クルーズ会社が用意した、町の入り口への往復や市内循環の専用バスは少なかった。これはワールドクルーズなので、寄港地に発展途上国が多いためかもしれません。

クルーズ船の着岸埠頭が、結構不便な場合が多く、町の入り口まで片道数km以上の場合があります。この場合、クルーズ会社のツアーで自由散策のあるのを選ぶか、町の入り口までのクルーズ会社の往復バス(少ない)を選ぶのが良いでしょう。埠頭からタクシーを使っているクルーズ客もいた。稀に路線バスが埠頭近くを走っている場合があるが、その国で1日限りの利用となると、面倒で、一度も挑戦しませんでした。

事前に、着岸埠頭や寄港地の情報(通貨、埠頭からのタクシー有無等)は、船内で数ヵ所の寄港地をまとめて、会議室などで5ヵ国語毎にレクチャーしてくれます。案内の放送がありますので聞き逃さないようにして下さい。

「コスタ・ワールドクルーズ、マダガスカル、ノシべ島のツアー: 多くの寄港地で5~15件の半日、日帰りツアーがあります。所要時間、難易度、金額€が分かります。クリックするとさらに詳細が分かります」

「コスタ・ワールドクルーズ、モルディブ、マレー(首都)のツアー:ここでは1泊2日なので、半日、日帰り、1泊2日の20件以上のツアーがありました」

*選択上の注意

私が利用したツアーは日本円で、半日・日帰り・一泊で一人6000円~30000円ほどです。

この価格は2023年春のコスタ・ワールドクルーズの場合ですが、これはカジュアル客船なので、プリンセスなどプレミアム客船になるとさらに高くなります。

ワールドクルーズで50件ほどのツアーを利用しましたが、サファリやリゾート島1泊は安いの選ぶと後悔します。

安いと、サファリは見れる動物が3~4種類と少なく、リゾート島のホテルの眺めがよくない。これを事前に調べるのは難しいですが。

もし英語が出来て、クルーズ中にワールドクルーズ常連客に聞くことが出来れば良いのですが、私達は終わってから、知ることになりました。

私は、モルディブのリゾート島選びは、10件ほどの選択肢から、珊瑚の状態と魚影の濃さで選び、予想通りで良かった。全地球上の珊瑚礁の状態を学者グルーブが詳細に調査し、Googlemapに反映しているサイトがありました。

ワールドクルーズには無料のツアーが10以上ありますが、内容は薄いです。一度、訪れた所や関心の薄い所では良いでしょうが。半数以上使いました。

「クルーズ船からテンダーボートに乗る所」

*テンダーボートについて

クルーズ船が、埠頭に着岸出来ない小さな島などでは、救命用ボートのテンダーボートで乗客を、船から埠頭までピストン運転で運ぶことになります。

いくつか注意があります。

テンダーボートの利用は、航路が決まった段階から決まっていますが、天候によって、事前または当日の途中で中止になることがあります。利用は無料ですが、乗る順番があり、時間が掛かるので、面倒です。

テンダーボートの利用は、ツアー客優先でその日の一番から全員運び終わった後で、ツアー以外の乗客を運ぶ事になります。また乗船の順番は前日に、整理券が配られますので、放送を聞いて、貰いに行って下さい。希望が多いので、早く行くようにしてください。整理券の番号が後の方では、上陸時間がかなり短くなりますので、その島に長く上陸したいのなら、ツアーを予約することをお薦めします。

「集合場所でツアー出発を待っている」

*集合、出発について

前日、夜までに部屋に、ツアーのバス番号の紙札が届きます。指定場所と時間はアプリ等で確認します。

当日、船内の決められた場所、決められた時間に集合し、自分のバス番号を呼ばれたら、指定されたデッキのゲートから下船します。

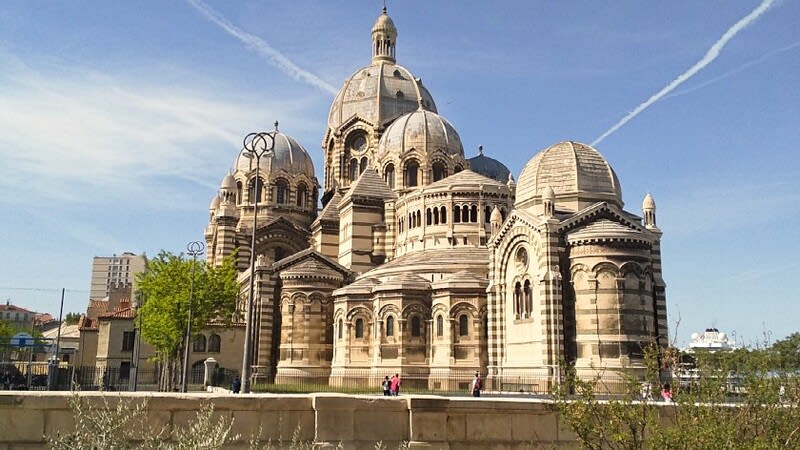

「ステップを降りて、税関に向かうところ:通常、乗員が行く先を案内しています」

「税関を通らず、バスに乗る場合:左のステップを降りて、右に並ぶバスに乗ります。通常バスは数十台あります。」

通常、下船後、税関で入国検査を受けてから、指定された番号のバスに乗ります。すべて自由席でした。

集合場所は、複数のツアー客でごった返していますので、つられないようにして下さい。番号は、5ヵ国語でアナウンスされるだけなので、聞き取り難い。同じ番号の人を探すか、係員に確認する方が良いでしょう。出発時間は大抵、30分から1時間は遅れます。さらに国によっては税関も時間が掛かる場合があります。バスは待っていますが、たまにバスがさらに遅れて到着する場合もあり、日本のような定刻発車は無いと思ってください。

入国手続きは、最初の乗船前に、指定されていたビザや証明書、パスポートを船に提出しておけば、それぞれの国への入港の数日前に、船内で処理したパスポートや書類を渡してくれます。事前にアプリや放送で案内がありますので注意してください。

* その他、補足

ツアーで使う車は、バス、ワゴン車など様々で、識別は車の番号だけが頼りです。この時、クルーズ船のカードとツアーチケット(車番号記載)で、乗員が最終確認出来ます。確認されないこともありますので、同乗者に確認してください。

本来、ツアーバスに乗るのは、集合場所で出発の合図を受けてからのですが、急いで行っても、バスの1/3ぐらいは常連客が既に陣取っています。これは直接先に行く掟破りなのですが、クールズ会社は放置しています。見つかると咎められる場合もあるようですが。

ツアーでは、バス移動や観光地でも必ずトイレ休憩は用意されていた。

ツアーでは、様々な国の人と一緒になるので、国によってマナーが違い、厳格な国民性とルーズな国民性があるので、トラブルになります。控えめに、丁寧に行動する方が良いでしょう。このワールドクルーズでは、アジア人は、10人ほどの中国人グループ1組と韓国夫婦1組、我々日本人夫婦のみでしたので目立ちます。

* 参考に、プレミアム客船のツアーを紹介します。

「プリンセスクルーズ、タヒチのツアー例」

「上記複数のツアーの一つを選び、詳細を見ている」

次回に続きます。