これから世界一周の船旅を連載で紹介します。

これは妻と私が2023年1月から5月まで、コスタ・デリチョーザに乗船した記録です。

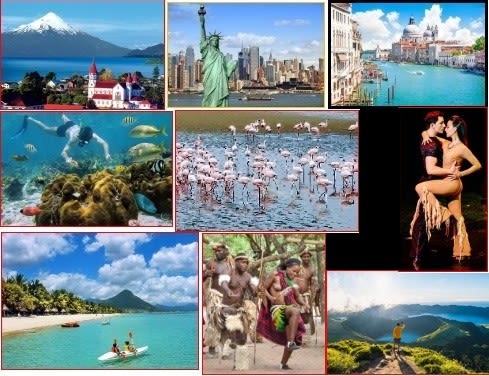

ワールドクルーズには、たくさんの素晴らしい体験がありますが、

今回は、主にクルーズ船上から楽しめる絶景と寄港地で見ることができる大自然を40枚の写真で紹介します。

クルーズは128日間かけて大洋を航海し、35ヵ国を訪れ、68日間寄港していましたので、撮影した膨大な写真やビデオが残りました。

今回は、初回なのでそれらの中からエッセンスを味わって頂ければ幸いです。

今後、追々、様々な情報をお伝えします。

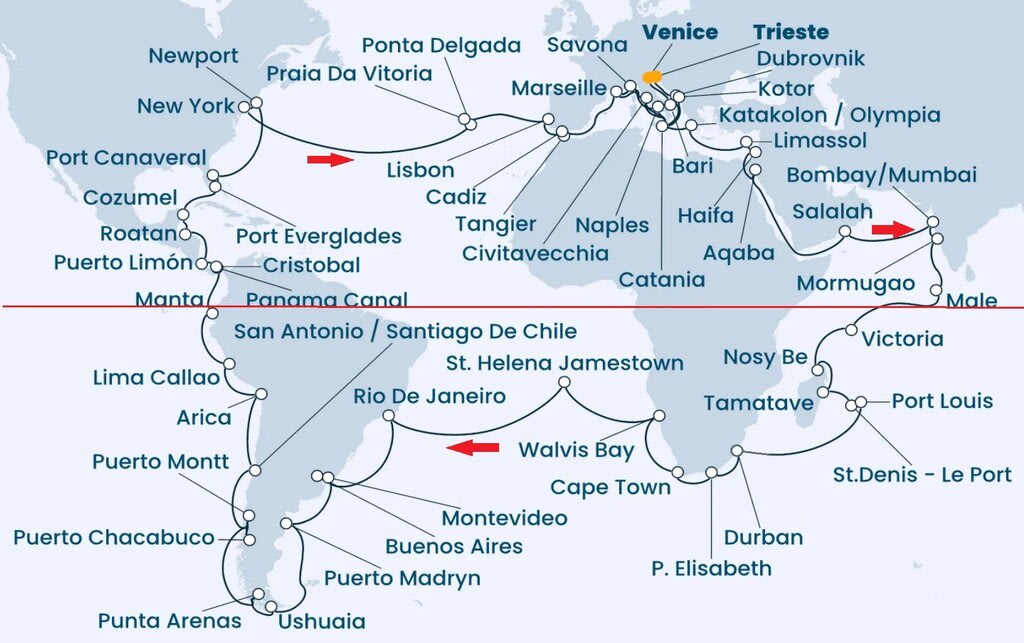

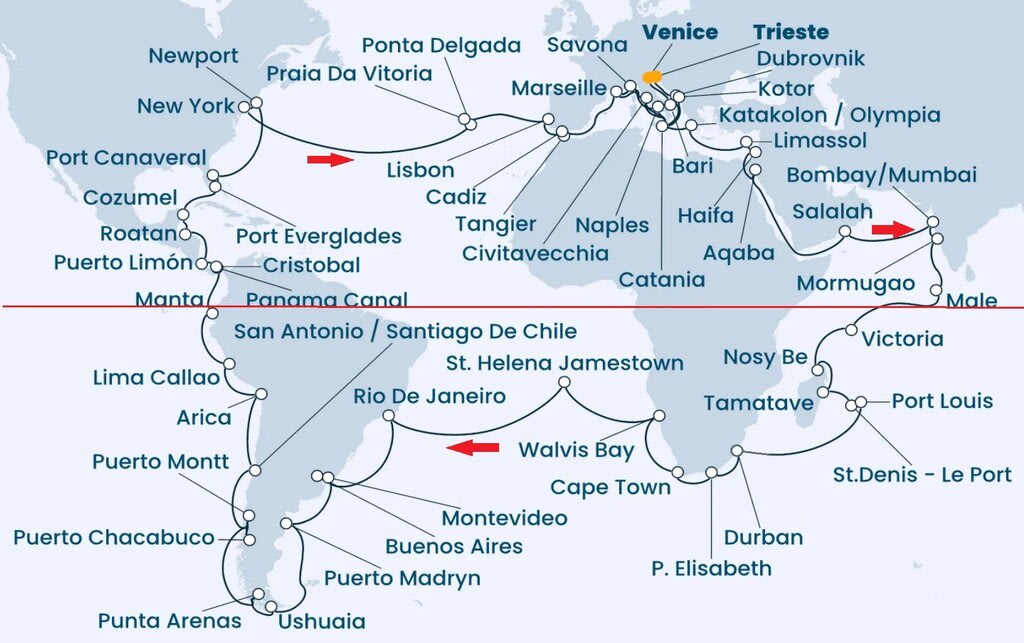

「2023年コスタ・デリチョーザのワールドクルーズの航路、国名では無く寄港地名が書かれています」

出発はイタリアのトリエステで、終着はベニス、時計方向、赤の矢印に沿って船は進みました。

赤線は赤道を示していますが、実はこのクルーズ航路には非常に優れた特徴があります。

多くのワールドクルーズは赤道に平行に、地球を東西に一周する航路が多い。

しかし、この航路は広大な太平洋を横断しない分、終日航海日が少なく、二つの大陸沿いに細かく寄港しながら、

北半球と南半球を巡ります。

また大自然(ジャングル、珊瑚礁、氷河)が残る地域と多くの発展途上国を訪問する点でも、私には魅力でした。

だがクルーズ客の中には、オーストラリア、南太平洋やアジア東部に行かないことに不満を持つ人もいました。

以下の写真は訪問順に並んでいます。

象徴的な光景を選んでいますので、訪問地の多くは割愛しています。

「クロアチアのドブロヴニク、夕陽が高い城壁を照らしている。下船して」

出航の翌日に、最初に訪れた。

通常の空路とバスで巡るツアーでは城内の滞在時間は2時間ぐらいがだが、

このクルーズの場合は6時間あったので、十分堪能できた。

「イタリアのシチリア島のCatania、港の遠方、朝焼けに映えるエトナ山。船上から」

今回のクルーズで寄港したヨーロッパの都市を挙げておきます。

多くは古代から中世の面影を残しています。

Italy :Trieste, Dubrovnik, Catania, Naples, Savona, Civitavecchia(Rome) , Bari

France : Marseilles(AIX EN PROVENCE)

Greece : Katakolon(Olympia)

Cyprus : Limassol

Portugal : Azores(Ponta Delgada, Praia da Victoria), Lisbon

Montenegro : Kotor

英国海外領土 : Gibraltar

途中寄港した、キプロスとイスラエルは省いています。

「スエズ運河。船上から」

パナマ運河も通過しました。

「ヨルダンの茫漠とした乾燥した大地と高原」

ここは紅海の港アカバからツアーバスでペトラ遺跡に向かう途中の景色です。

「そそり立つ断崖を縫うように枯れ沢の道を行くと、奥に赤色のエル・カズネ (宝物殿)が見えて来た」

「紅海の西側の砂漠に沈む夕日、船上から」

途中寄港した中東のオーマン、インドのムンバイ、ゴアは省いています。

「モルディブのリゾートアイランドの一つに宿泊した。ビーチから」

今回、世界の珊瑚礁を見るのが目的の一つでした。

訪れてシュノーケリングを行った所を挙げておきます。

インド洋: Maldives、Seychelles、Mauritiusの各島の珊瑚礁で。

カリブ海: Honduras(RoatanのTHE FRENCH KEY BEACH)、最も透明度が高かった。Mexico(ユカタン半島の海洋公園Parque Xel-Há), ここは淡水が流れ込む河口で、サンゴは見なかったが魚は非常に多かった。

「Seychelles の本島Maheを観光ツアーバスで巡る。峠から見下ろす」

ここでもシュノーケリングを愉しみました。

途中寄港した、マダガスカル本島とNosy Be島, レユニオンは省いています。

マダガスカルはジャングル、美しい海、カメレオン、キツネザルが見所です。

レユニオン島など、この地域の島々には、かつての移民や植民地の姿を見ることが出来ます。

「 Mauritiusの本島からILE AUX CERFSに渡海するツアーのボートより、本島を望む」

ここでもシュノーケリングを愉しみました。

「南アフリカの港Durbanから奥地のズールー族の村をツアーバスで訪ねる途中の景観」

今回のクルーズで、世界中のジャングルをマガがスカル、インド洋の島々、南アフリカ、中南米で見ることが出来ました。

「南アフリカの港Port Elizabethからツアーバスで行ったADDO ELEPHANT PARKから」

はじめてサファリを体験した。

「南アフリカのケープタウンからの海岸線を走る。バスから」

「クルーズ船から、出航して来たケープタウンを振り返る、テーブルマウンテンが見える」

「ナミビアの砂漠、ツアーバスで」

「大西洋に浮かぶ St. Helena島、ナポレオンが流された島」

正に絶海の孤島でした。

「クルーズ船から夜空に浮かぶ三日月を見る」

深夜、最上階のデッキに上がり、ライトの少ない所を選ぶと、様々な星座や星を見ることが出来ます。

日頃見ることが出来ない南十字星など。

「ブラジルのリオデジャネイロ、SUGARLOAF MOUNTAINの山頂からコルコバードのキリスト像を望む」

途中訪れた、ArgentinaのBuenos Aires、UruguayのMontevideoを省きます。

「アルゼンチンのPuerto Madryn港からツアーバスで、 自然保護区のPUNTA TOMBOに向かう途中の大草原」

「アルゼンチンのペンギンの自然保護区PUNTA TOMBOの遊歩道より」

ペンギンは海岸線だけでなく、むしろ奥の灌木の間にたくさんおり、私が訪れた時は、合計数万から数十万羽かもしれない。

季節によれば、広大な敷地内に200万羽のペンギンが見られるそうです。

「アルゼンチンのUshuaia、船上から」

ここは南アメリカ大陸最南端にあるマゼラン海峡を更に南下した所にあり、南極観光の拠点になっている。

海峡の小島にはペンギンやオットセイが生息している。

「Ushuaiaからツアーバスで来たフエゴ島国立公園」

原生林と一部氷河に覆われた山塊が極寒の風景を形作っている。

ウシュアイアの写真2枚はアルゼンチンとチリのパタゴニアになります。

パタゴニアとは凡そ北緯40度以南の南米を差し、これからの8枚は、チリパタゴニアの絶景を紹介します。

クルーズ船が1週間をかけて素晴らしい氷河、温帯雨林、多島海を進み、遠くに幾つもの火山が優美な姿を現します。

途中、マゼラン海峡の風が強くて、クルーズ船はチリのPunta Arenasに着岸することを諦め、次の目的地に向かうことになりました。

そのおかげで、下の氷河をゆっくり見ることが出来ました。

「氷河が海に落ちています。厚みは数十mあるでしょうか」

「切り立った氷河の峰々」

「チリのPuerto Chacabuco港からツアーバスで来た。豊かな森林と湖が心を和ませてくれます」

「多島海をクルーズ船は滑るように進む。雨がりの雲間から陽光が射した瞬間です」

「太古の時代には氷河に覆われていたはずの多島海を進む」

「独立峰の火山が見える。幾つも見えた」

「夕闇に包まれるパタゴニア」

「チリのPuerto Montt港からツアーバスで来た湖。遠くに火山が見える」

こここはパタゴニアの北限で、自然豊かで風光明媚なところです。

「船上から眺める夕陽」

128日間、ほとんど晴れていたので毎日見られたのですが、水平線に沈むだけでは無い、様々な背景に映える朝陽と夕陽を楽しみました。

世界一周してわかったのですが、海の色が異なったり、海藻が流れていたり、特に雲の形の違いには驚かされました。

途中訪れた、San Antonio港を省きます。ここらチリの首都SantiagoとVALPARAÍSO に行った。

「チリのArica港、船上から早朝の港を望む」

「チリのArica港からPutre村へツアーバスで向かう途中の景観」

ツアーバスは、アカタマ砂漠の北に位置するArica港から、砂漠を抜けてやがてアンデスの荒涼とした高地に入って行きます。

かつてアンデス高地の民が海岸の民と交易したルートを走ることになり、湧水の目印にした地上絵が砂山に点在しいます。

「Putre村は雪を被ったタアパカ火山帯の中腹部に抱かれるようにひっそりと佇む」

Putreは標高3500mのアンデスの高地にある村です。

この村はこの写真の下側にあり、アルパカがたくさん飼われています。

火山の標高は、5000~7000mにもなります。

途中訪れた、ペルーのCallao(首都リマ)とエクアドルのManta、パナマ運河とパナマのCristobal、コスタリカのPuerto Limonを省きます。

エクアドル、パナマ、コスタリカで熱帯ジャングルと動物達に会うことが出来ました。

「ホンジュラスのRoatan島のTHE FRENCH KEY BEACH。シュノーケリング中」

サンゴは少ないが身近に群れている魚が見え、透明度が高いので遠くまで見通せる。

途中観光した、メキシコのCozumel(遺跡とシュノーケリング)、米国フロリダのFort LauderdaleとPort Canaveralを省きます。

「ニューヨークのマンハッタンの朝」

途中観光した、米国のNewport(Providence)、ポルトガルの Azores諸島の二つの内の一つの島を省きます。

「ポルトガルのサン・ミゲル島のPonta Delgada港からツアーバスで訪れた崖の上より」

「ポルトガルのリスボンの夜明け。船上より」

途中観光した、モロッコのTangierは省きます。

「ジブラルタルの山頂の展望台より」

「朝霧に覆われたフランスのマルセイユ付近」

途中観光した、イタリアのサボナ、Civitavecchiaとローマを省きます。

「モンテネグロのKotorに着岸している船上から入り江に連なる他のクルーズ船を望む」

途中寄港した、イタリアのBariと最終帰港地のベニスを省きます。

これで130日に及ぶ、世界一周のダイジェストは終わりました。