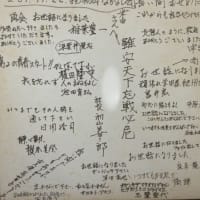

角館武家屋敷

回転寿司「1皿100円でも儲かる」カラクリの要諦

5/4(土) 11:00配信

店側としては原価率の低いメニューをなるべくたくさん食べてもらえれば、ウニやマグロなどを食べる客がいても儲かる。

そのためにはどうしたらいいか。

実は原価率の高いメニューと低いメニューを比べると、ある特徴があることがわかる。

原価率の低いメニューは子どもが好きそうなものが多く、逆に高いメニューは子どもが敬遠しそうなものが多い。

それこそが、回転寿司が儲かる仕組みで、ようするに、子どもの客を増やせばいいのだ。

子どもが原価率の低いネタをたくさん頼めば、ウニやマグロの注文で高くなりつつある原価率を下げられる。

ただし、子どもは1人では来られないので、ファミリー層を狙う。

回転寿司店が郊外や新開発の住宅地などに立地することが多いのは、そこに若いファミリー層が多く住んでいることが多いからだ。

広い駐車スペースを併設するのも、そうした若い親子連れや3世代連れの利便を考えてのことで、家族もろとも子どもを呼び込む作戦といえるだろう。

家族連れなどの客が入店した後も、回転寿司では、儲けを出すためのさまざまな工夫がなされている。

回転寿司店のファミレス化などということが近ごろ言われているが、まさにそのとおりで、回転寿司が出現したばかりの頃に比べるとメニューは格段に多様化している。

それも、子どもに向けた多様化で、ポテトフライや唐揚げ、ラーメン、デザート類が豊富にラインアップされている。

しかも、ラーメンやハンバーグ、デザートなどは、子どもに人気だが、それらの値段を寿司よりは少し高めに設定して、少しでも儲ける仕組みを徹底している。

■回転寿司業界の「次の狙い」

さて、例えば、ある回転寿司店の原価構成が、材料費=40%、人件費=30%、諸経費=25%で合計95%とする。

そうなると利益はわずかに5%。もう少し利益率を上げたいが、材料費は下げられない。

そこで、次はその人件費をなんとか抑えようとする工夫が必要になってくる。

その1つが、寿司店でありながら寿司職人を置かないこと。

ほとんどの店でシャリをにぎるのはロボットで、それに加工済みのネタをのせるだけというシステムをとっている。

注文取りも今ではタッチパネルで行うのが当たり前だ。

これは人件費の抑制と同時に廃棄ロスを少なくして、コストを節約するという効果もある。

ここまで示したように、回転寿司が儲かる理由は1つではない。

郊外に駐車場完備で立地し、子どもと家族連れを呼び込む。

寿司職人の代わりにロボットでにぎる、タッチパネルで客に「食べたいネタを注文させる」など、その工夫はさまざまだ。

こうした工夫を組み合わせた「総合力」こそ、回転寿司の「儲ける力」になっているのだ。

下玉利 尚明 :タンクフル代表

私心

コスト削減は企業にとっては最も重要な課題の一つです。

建築業も同様ですが、この業界はコスト削減は他方目線を変えれば、言葉は悪いが手抜き工事に近付きます。

今ではレオパレスが代表ですね。

選ばれるのは皆さまです。

何処に基準を置くのかは皆様次第ですね。

余談、良心には上限が有りませんし、悪心は下限が有りません。

創り手の心次第と言えます。

住まい造りは、創り手の良心をどのラインに心を置くのかで、その住まいの良し悪しが決まるのでは・・・・・。