”クレド”という言葉をご存知でしょうか?

サービス業に携わっている人なら、よく耳にする言葉かもしれません。

私自身、旅行会社に勤めていた頃、自己研鑽のために読んでいた本を通じて知りました。

”クレド(credo)”とは、「信条・主義(creed)」を示すラテン語で、credit(信用・信頼、評判)の語源となった言葉です。

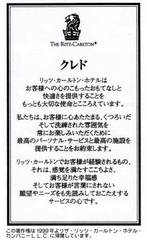

この言葉をサービス業界で有名にしたのは、ホテルの名門、ザ・リッツ・カールトンでした。「クレドと言えばリッツ・カールトン、リッツ・カールトンと言えばクレド」と言われるほどです。リッツ・カールトンでは、「従業員の身だしなみ基準の一部」として、全ての従業員がクレドを記載したカード(画像参照)を携帯し、繰り返し反芻する習慣を持っています。世界展開をしているホテル業界や、大勢のスタッフを抱えた大組織では、組織の核となる価値観を、全てのスタッフに徹底させることは、困難を極めます。実際、それほど大きくない組織でさえ、「お宅の会社のポリシーは何ですか?」という質問に、即座に回答でき、尚且つ回答が皆同じであるということは、非常に稀と言わざるを得ないでしょう。

しかし、名門ホテルのリッツ・カールトンは、この難しい課題を、『”クレド”を携帯させる』ことで解決しました。この”困難だけれど些細な習慣”を、低コストの手段を用いて実現させ、それが結果的に数々の栄誉を受賞する原動力となりました。

今ではその効果が注目を浴び、サービス業に限らず、様々な業界で使用されるようになりました。ただ、残念なことに、クレド自体が、あれもこれもと盛りだくさんの内容になったために、効力が減じて結果が出ないというケースも多いように見受けられます。

一方、クレドの元祖、リッツ・カールトンのクレドカードのメッセージは、4つの単語から成る一つの文章に集約されています。

「Make guest feel good」

(お客様に『気分がいい』と感じていただく)

たったこれだけです。これ以上でも、これ以下でもありません。

しかし、このクレドは次の点で優れています。

(1)シンプルで誰もが暗記しやすいこと。

(2)評価指標が客観的で、イメージが具体的であること。

(3)汎用性があり、応用が利くこと。

(4)メッセージが多過ぎず、力強く集約されていること。

一見、(3)の内容は、抽象的な言葉に聞こえ、(2)の具体性と相反する印象を持たれるかもしれませんが、そうではありません。抽象的でありながら、場面場面に応じた具体性を備えていることが重要です。また、評価指標が主観的(自己満足)でないという点もポイントです。

リッツ・カールトンのクレドカードには、クレドの他、”モットー””サービスの3つのステップ”など、組織に必要な要素が、コンパクトに箇条書きされています。これを携帯できるカードとしたことで、モヤモヤとした暗黙知を言語化、意識化することに成功しています。

以上のことは、企業組織に限りません。

個人についても言えることです。実際、私自身も「My Credo」なるものを携帯するようにしましたが、その効果は着実に現れているように思います(内容は秘密です)。

さて、では、何故これがまちづくりの道具となりうるのか?

もう皆さんもお察しかと思いますが、それは『コミュニティ単位でクレドを共有し、皆で携帯してみる』のです。最初は気恥ずかしくとも、効果が出始めると手放せなくなります。以前に取り上げた「快適コミュニティのルール」などを試してみるのも一案かと思います。

「共有しうるコミュニティのクレドとは、一体何なのか?」

まずは徹底的に話し合うことからスタートしましょう。そして、実践のトライ&エラーを重ねながら、臨機応変にクレドに修正を加えていく。そのぐらいの柔軟性をもって、気軽に始めるぐらいがいいのかもしれません。

★参考★

クレドを用いたリッツ・カールトンのマーケティング戦略(能力開発センターのHPより)

http://www.bpds.co.jp/shiryou/ritz/01.htm

サービス業に携わっている人なら、よく耳にする言葉かもしれません。

私自身、旅行会社に勤めていた頃、自己研鑽のために読んでいた本を通じて知りました。

”クレド(credo)”とは、「信条・主義(creed)」を示すラテン語で、credit(信用・信頼、評判)の語源となった言葉です。

この言葉をサービス業界で有名にしたのは、ホテルの名門、ザ・リッツ・カールトンでした。「クレドと言えばリッツ・カールトン、リッツ・カールトンと言えばクレド」と言われるほどです。リッツ・カールトンでは、「従業員の身だしなみ基準の一部」として、全ての従業員がクレドを記載したカード(画像参照)を携帯し、繰り返し反芻する習慣を持っています。世界展開をしているホテル業界や、大勢のスタッフを抱えた大組織では、組織の核となる価値観を、全てのスタッフに徹底させることは、困難を極めます。実際、それほど大きくない組織でさえ、「お宅の会社のポリシーは何ですか?」という質問に、即座に回答でき、尚且つ回答が皆同じであるということは、非常に稀と言わざるを得ないでしょう。

しかし、名門ホテルのリッツ・カールトンは、この難しい課題を、『”クレド”を携帯させる』ことで解決しました。この”困難だけれど些細な習慣”を、低コストの手段を用いて実現させ、それが結果的に数々の栄誉を受賞する原動力となりました。

今ではその効果が注目を浴び、サービス業に限らず、様々な業界で使用されるようになりました。ただ、残念なことに、クレド自体が、あれもこれもと盛りだくさんの内容になったために、効力が減じて結果が出ないというケースも多いように見受けられます。

一方、クレドの元祖、リッツ・カールトンのクレドカードのメッセージは、4つの単語から成る一つの文章に集約されています。

「Make guest feel good」

(お客様に『気分がいい』と感じていただく)

たったこれだけです。これ以上でも、これ以下でもありません。

しかし、このクレドは次の点で優れています。

(1)シンプルで誰もが暗記しやすいこと。

(2)評価指標が客観的で、イメージが具体的であること。

(3)汎用性があり、応用が利くこと。

(4)メッセージが多過ぎず、力強く集約されていること。

一見、(3)の内容は、抽象的な言葉に聞こえ、(2)の具体性と相反する印象を持たれるかもしれませんが、そうではありません。抽象的でありながら、場面場面に応じた具体性を備えていることが重要です。また、評価指標が主観的(自己満足)でないという点もポイントです。

リッツ・カールトンのクレドカードには、クレドの他、”モットー””サービスの3つのステップ”など、組織に必要な要素が、コンパクトに箇条書きされています。これを携帯できるカードとしたことで、モヤモヤとした暗黙知を言語化、意識化することに成功しています。

以上のことは、企業組織に限りません。

個人についても言えることです。実際、私自身も「My Credo」なるものを携帯するようにしましたが、その効果は着実に現れているように思います(内容は秘密です)。

さて、では、何故これがまちづくりの道具となりうるのか?

もう皆さんもお察しかと思いますが、それは『コミュニティ単位でクレドを共有し、皆で携帯してみる』のです。最初は気恥ずかしくとも、効果が出始めると手放せなくなります。以前に取り上げた「快適コミュニティのルール」などを試してみるのも一案かと思います。

「共有しうるコミュニティのクレドとは、一体何なのか?」

まずは徹底的に話し合うことからスタートしましょう。そして、実践のトライ&エラーを重ねながら、臨機応変にクレドに修正を加えていく。そのぐらいの柔軟性をもって、気軽に始めるぐらいがいいのかもしれません。

★参考★

クレドを用いたリッツ・カールトンのマーケティング戦略(能力開発センターのHPより)

http://www.bpds.co.jp/shiryou/ritz/01.htm

| リッツ・カールトンが大切にする サービスを超える瞬間かんき出版このアイテムの詳細を見る |

なぜか、「エキ祭ティング」というテーマを覚えています。

楽しいことをするときにクレドを共有できると、より楽しくなると思います。

私には、まだクレドという言葉がピンと来ないところもあります。いろいろなことで、目標やテーマを共有したいと思います。

クレドの意味がよくわからなかったので、この記事とても助かりました。