久しぶりの更新です。

2004年、このブログを始めてから15年が経ち、ある事実に気がつきました。

前回の投稿も一年以上前。たいして投稿もしないのに、なぜ毎月数百円かかるこのblogを、今も消さずにいるのかと考えたんです。

すると、このblogを最も読み、最も支えられてきたのは、他でもなく、まちづくりに汗し、悩み、一喜一憂してきた自分自身でした。

その間、私の立ち位置も、シンクタンクの研究者から支援者へ、支援者から当事者へ、向き合うスケールも、世界の中の日本、日本からもっと身近なローカルへと変化しています。

だとしたら、もう、

書いたものが、誰に読まれ、どう受け取られるか、他者の目を気にすることなく、自分自身に向けて、実践を通じて得た気づきや学び、記録を書ける時に書けばいい。

そのように割り切った時、肩に載っていたものが少し軽くなったような気がしました。

そして、自分に向けて書いたものが、ひょっとしたら私と同じように悩み、もがいている同士を励ましたり、役に立つことができたら、望外の喜びです。

このblogのコンセプトもターゲットも変えます。

ターゲットは、もう一人の私です。

以前の掲載基準は「その投稿は、人の役に立つか?」としましたが、それもやめ、気づき、学び、もう一人の自分へのおすすめなど、考えたことより、素直に、感じたことを大事にします。

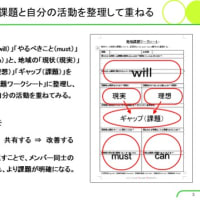

感覚(feel)と行動(do)、現場(field)を重視しつつ、起きていることを受けとめ、機能(work)するように汗をかくことを自分に言い聞かせ、違和感や手応えを再度feel しながら、Feel-Do Workサイクルを回していこうと思います。

その現場の実践を大事にしつつ、理論も同時に書き留めます。理論と実践が噛み合った時、最も効率よく効果的な成果を生み出し、他の地域にも応用が効くようになるからです。

まちづくりはFeel-Do Work!

考えるより感じよう、みずから動き、汗をかこう!

このblogのタイトルは、未来の自分、もう一人の自分に向けた激励の言葉に変えました。

感じて動いたその先には、きっと心を震わす感動があることを信じて。

2004年、このブログを始めてから15年が経ち、ある事実に気がつきました。

前回の投稿も一年以上前。たいして投稿もしないのに、なぜ毎月数百円かかるこのblogを、今も消さずにいるのかと考えたんです。

すると、このblogを最も読み、最も支えられてきたのは、他でもなく、まちづくりに汗し、悩み、一喜一憂してきた自分自身でした。

その間、私の立ち位置も、シンクタンクの研究者から支援者へ、支援者から当事者へ、向き合うスケールも、世界の中の日本、日本からもっと身近なローカルへと変化しています。

だとしたら、もう、

書いたものが、誰に読まれ、どう受け取られるか、他者の目を気にすることなく、自分自身に向けて、実践を通じて得た気づきや学び、記録を書ける時に書けばいい。

そのように割り切った時、肩に載っていたものが少し軽くなったような気がしました。

そして、自分に向けて書いたものが、ひょっとしたら私と同じように悩み、もがいている同士を励ましたり、役に立つことができたら、望外の喜びです。

このblogのコンセプトもターゲットも変えます。

ターゲットは、もう一人の私です。

以前の掲載基準は「その投稿は、人の役に立つか?」としましたが、それもやめ、気づき、学び、もう一人の自分へのおすすめなど、考えたことより、素直に、感じたことを大事にします。

感覚(feel)と行動(do)、現場(field)を重視しつつ、起きていることを受けとめ、機能(work)するように汗をかくことを自分に言い聞かせ、違和感や手応えを再度feel しながら、Feel-Do Workサイクルを回していこうと思います。

その現場の実践を大事にしつつ、理論も同時に書き留めます。理論と実践が噛み合った時、最も効率よく効果的な成果を生み出し、他の地域にも応用が効くようになるからです。

まちづくりはFeel-Do Work!

考えるより感じよう、みずから動き、汗をかこう!

このblogのタイトルは、未来の自分、もう一人の自分に向けた激励の言葉に変えました。

感じて動いたその先には、きっと心を震わす感動があることを信じて。

私もグローバルな企業のサラリーマンから大家業を始め、今は埼玉県に限定して事業をしてきた経緯をこちらの記事を読ませていただき思い返していました。

埼玉新聞で「逸品土産」の記事、いつも楽しみに読ませていただいています。

これからも楽しい記事をよろしくお願い致します。