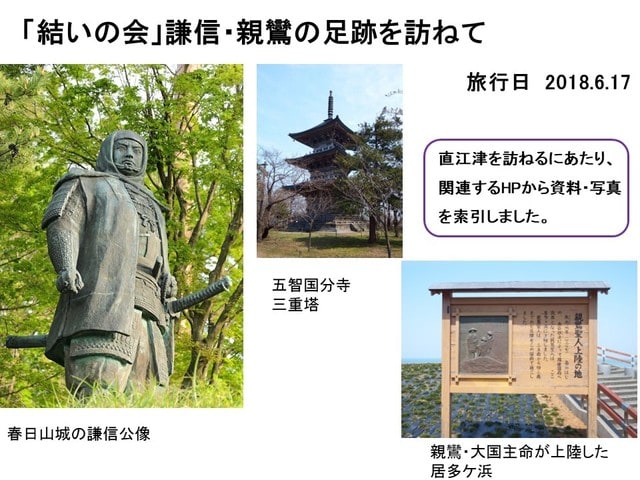

謙信・親鸞の足跡を尋ねて

予てより「行ってみたいーぃ」と話題になっていた「直江津行き」でしたが、

距離も遠く、交通手段の確保の課題もあり、全員で参加するのは難しいのではないか

との意見もあり、兎に角、行ける人で行こうじゃないかと言う事になりました。

七月には「全員参加の屋形船納涼会」もあるので、重複を避けるため、

5月、6月について日程を調整しました。

その結果、6月17日(日)に六名で行く事になりました。

移動手段としてはマイカーの提供も複数の方から申し出も頂き万全の準備が整いました。

でも既に梅雨入りの季節、天候が一番心配されたのですが、当日は快晴となり、

楽しい「直江津行き」となりました。

本来なら、直江津から加賀街道を経由して高田城下に入る予定でしたが、出席者メンバーは

各地で予定をオーバーする程に長時間を掛けて散策した事もあり、

結局本日は「春日山城址」迄としました。

加賀街道や高田の町は今後機会が有れば計画して見たいと思っています。

今回のブログ更新に当たっては、関連するホームページの内容を引用しながら必要な部分を

転載させて頂き結果報告としました。

なお、写真はほぼこの度の旅行で撮影したものです。

更新後のブログを確認すると、記載が細かすぎて見にくい事と、スマホの方は見きれないと思いますがお許しください。

この度の「謙信・信頼の足跡を尋ねて」のタイトルです。

この地図は「我々の尋ねた所」です。

街は水族館「うみがたり」の新装オープンを「6月28日」に備え盛り上がっていました。

何しろ、直江津は「越の国」と呼ばれていた時代から「政治・交易」の中心として栄えた町です。

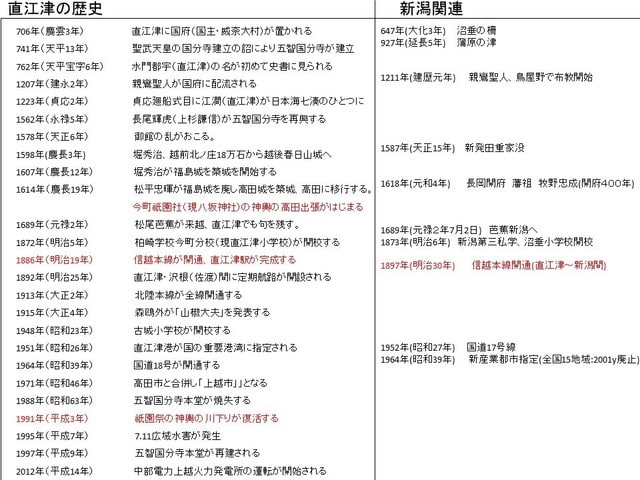

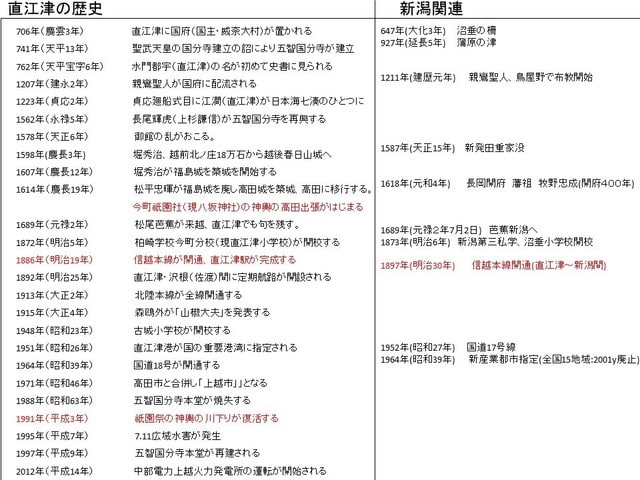

直江津行きに備え、時代的な背景について「新潟との対比」を調べたものです。

最初に訪れて所は「福島城跡」です。

上杉景勝会津移封の後に春日山城主となった堀秀治により、山城である春日山城に代わるものとして

築城が始められた。

その正確な時期は明らかでないが、慶長5年(1600年)以降まもなくであろうとされる。

秀治の死後家督を継いだ堀忠俊の代に完成し、慶長12年(1607年)に忠俊は春日山城を廃して福島城へ移った。

福島城案内板

慶長15年(1610年)堀忠俊の改易後に越後の領地を継承した松平忠輝が福島城主となる。

忠輝は慶長19年(1614年)、関川を遡った内陸部に高田城を築城。

これにより福島城は廃城となった。高田城下の町人町には、福島城下から移転したという由緒を伝える町が少なくない。

廃城にして高田城に移った理由は、川に挟まれた場所が度々水害にあった為と言われている。

松平忠輝公の略歴(諏訪市にある貞松院) 諏訪湖畔高島城の近く

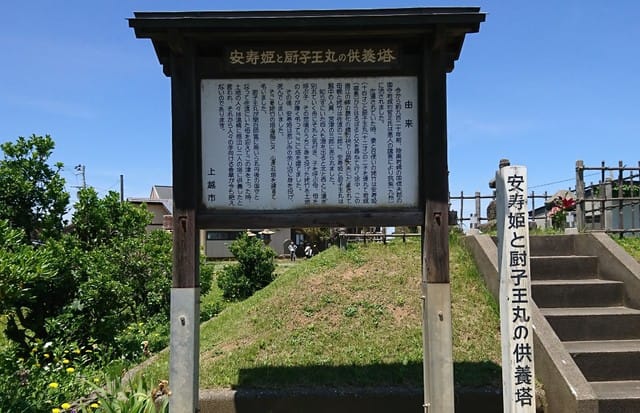

琴平神社

境内には、安寿と厨子王の供養塔のほか、松尾芭蕉が直江津に立ち寄った際(1689年)に詠んだ

「文月や 六日も常の夜には似ず」の句碑が建てられています。

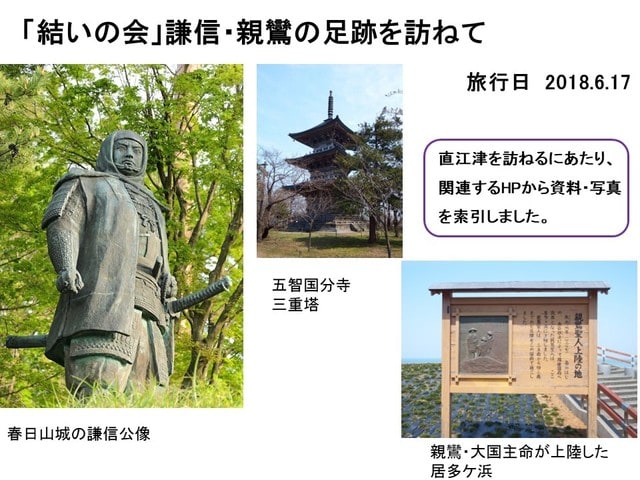

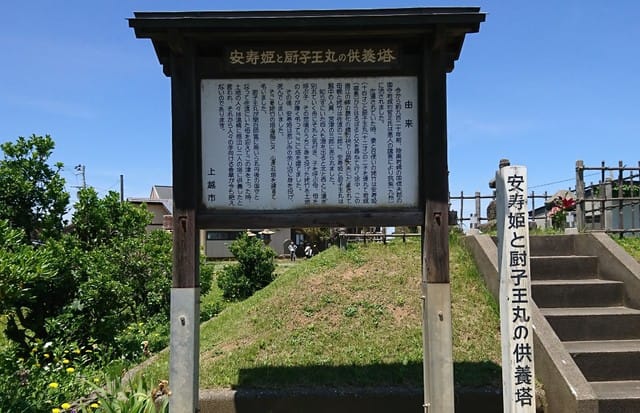

安寿と厨子王の供養塔

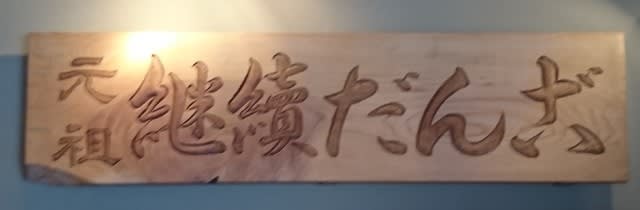

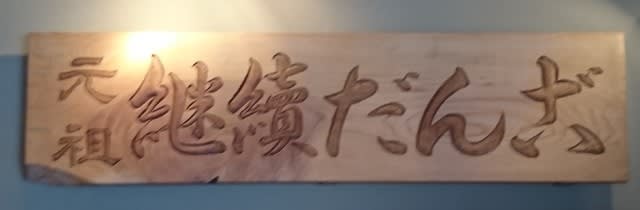

継続だんご

林 芙美子著の自らの日記をもとに放浪生活を書き綴った自叙伝的小説「放浪記」に元祖継続だんごとして

登場しています。

その継続だんごが登場する一節がこちら。

『直江津の駅についた・・・駅のそばで団子を買った。「この団子の名前は何と言うんですか?」

「へえ継続だんごです」「継続だんご……団子が続いているからですか?」駅の歪んだ待合所に腰をかけて、

白い継続だんごを食べる。

あんこをなめていると、あんなにも死ぬる事に明るさを感じていた事が馬鹿らしくなってきた。

どんな田舎だって人は生活してるんだ。生きて働かなくてはいけないと思う。』

生きる希望を持たせてくれた継続だんごは、現在も創業当時から材料・製法もまったく変えず、

その味を守り続けています。

上越を代表する銘菓としてお土産としても大 人気です!

我々も昼食のデザートに食べようと駅前の三野屋で元祖「継続だんご」を「ゲット!!」しました。

御館公園

天正6年(1578年)3月13日の上杉謙信急死後、上杉家の家督の後継をめぐって、謙信の

養子である上杉景勝(長尾政景の実子)と上杉景虎(北条氏康の実子)との間で起こった越後のお家騒動。

景勝が勝利し、謙信の後継者として上杉家の当主となり、米沢藩の初代藩主となった。

敗北した景虎、加担した山内上杉家元当主・上杉憲政らは戦死。

御館とは、謙信が関東管領上杉憲政を迎えた時にその居館として建設した関東管領館のことで、

春日山城下に設けられ、後に謙信も政庁として使用した。

現在の直江津駅近くに当時の御館の跡が御館公園として残っている。

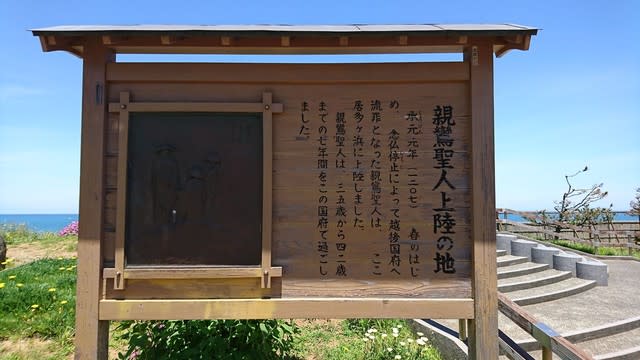

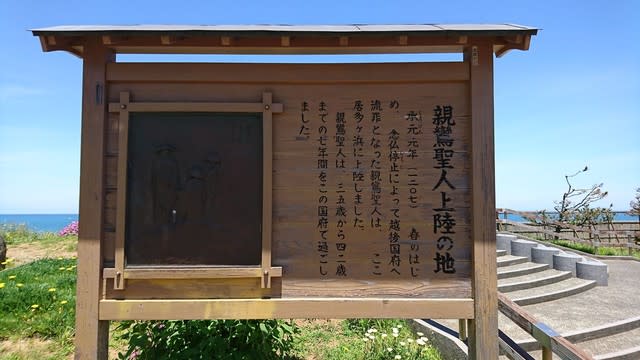

親鸞聖人上陸の地

この居多ケ浜からは「大国主命」も上陸したと「古事記に」記載されております。

上陸の地の「見真堂」

越後七不思議「第一号」片葉の葦の碑

片葉の葦

居多神社

927年にまとめられた「延喜式神名帳」に記載がある式内社で、越後一宮とされています。

代々国司の厚い保護を受けていました。

祭神は「大国主命(おおくにぬしのみこと)」

1207年、越後に配流された親鸞が最初に参拝したとされ、親鸞が念じたら境内の芦が一夜にして

片葉になったという「片葉の芦」の伝説が残ります。

『古事記』には、

大国主命が居多ケ浜より高志国(越の国)に上陸し、沼河(糸魚川と推測されています)に住むを

奴奈川姫命(ぬながわひめのみこと)妻にしたと記されているので、

出雲の神様が越の国の女神を后にしたという風に読み取れます。

建御名方命は、諏訪大社の祭神でもあり、大国主命と沼河比売命の間に生まれた神とも。

五智国分寺本堂

奈良時代に聖武天皇の詔により日本各地に建立された国分寺のうち、越後国国分寺の後継寺院にあたる。

寺伝では永禄5年(1562年)に上杉謙信が現在地に移転・再興したという。

移転前の当初の寺地は明らかでなく、海岸侵食で没したとする説や、

岩殿山奥の院を創建地とする説等がある。

五智国分寺三重塔

三重塔は、上越地方では唯一残る塔である。寛政6年(1794年)の焼失後の安政3年(1856年)に再建を着工し、

慶応元年(1865年)に棟上がされたが高欄等は未完成である。塔の心礎を鎖で釣って心礎に固定しないという、

江戸時代後期から現れる手法を採っている。この塔は新潟県指定文化財に指定されている。

竹之内草庵

竹之内草庵は天台宗五智国分寺の境内にある史跡で、親鸞聖人が越後国の地に上陸され、

最初に住まわれた場所だと伝えられています。

草庵は竹林に囲まれていたため「竹之内草庵」と呼ばれるようになりました。

境内には草庵の跡を示す「竹之内草庵跡石碑」や、聖が坐像(「親鸞聖人坐像」)を自作された

「鏡ヶ池」、その像を安置する「親鸞堂」があり、

付近には聖人が日常使われたという「養爺清水」があります。

老舗料亭「なみとせ」の食事席から右手新潟方面「米山」方面を望む 海岸は五智海水浴場です。

老舗料亭「なみとせ」の食事席から左手糸魚川・能登半島方面を望む。 五智海岸は長野県の人がドット殺到します。

料理も美味しかったけど、食卓から水平線を望む240度の大パノラマの景色に見とれていただめ、食事の写真を撮るのを忘れました。

Sさんの「メバル」の食べ方は余りに綺麗で驚きました。

春日神社

春日神社の創建は平安時代の天徳2年(958)に現在の春日山(当時は鉢ヶ峰)山頂付近に奈良県にある

春日大社の分霊を勧請したのが始まりとされます。

春日神社は越後国府全域の鎮護の神として広く信仰され室町時代の永徳元年(1381)に

時の越後国守護代長尾高景が春日山城を築城するにあたり現在地に移されました。

林泉寺山門

上杉謙信公揮毫による有名な言葉「第一義」は宝物殿に有りました。山門の物はレプリカでした。

林泉寺本堂

天文5年(1536年)為景の末子・虎千代(のちの上杉謙信)が7歳で林泉寺に預けられ、14歳で呼び戻され

元服して景虎と称するまで林泉寺の六世住職・天室光育から学問を学んだ。

景虎がのちに上杉氏を継承し上杉輝虎を称すると林泉寺は上杉氏の菩提寺となる。輝虎は七世住職益翁宗謙

のもとで参禅し、元亀元年(1570年)に剃髪したとき師の諱から一字を取って不識庵謙信と号した。

天正6年(1578年)に急死した謙信の遺骸を収めた棺は、謙信の号のもととなった春日山城内の不識院に埋葬

されたが謙信の養子・景勝が慶長3年(1598年)に会津へ、慶長6年(1601年)に米沢へと移封された

のにともなって米沢へと移された。

通説では林泉寺もこれにしたがって移転したとされている。開山以来の袈裟と持鉢は上越市の林泉寺に残されており

法統上の正統を伝えている。(林泉寺HPより転載)

上杉謙信公の御墓

白木の墓標の記載は「上杉謙信公の御墓」と記載されています。

米沢の上杉家霊廟にもありますよ。分骨と理解するのでしょうか。良く分かりませんが、

謙信とはとても深い関わりのあったお寺である事には変わりありません。

春日山神社

山形県米沢市の上杉神社より分霊され、謙信公を祭神に祀った神社です。

明治34(1901)年に、童話作家・小川未明の父・小川澄晴によって創建されました。

日本近代郵便の父・前島密も援助したといわれています。

直線的でがっしりとした神明造の社殿は見応えがあり、境内に隣接する春日山神社記念館には、

謙信公の遺品・資料などが展示されています。

また、小川未明の『雲のごとく』の詩が刻まれた石碑や、童話をモチーフにした石像なども見ることができます。

春日山城址の入り口に当たります。

上杉謙信公の銅像、童謡「赤いロウソクと人魚」の碑などがあります。(春日山神社HPより転載)

訪れる所は皆興味津々の所ばかりでしたが、流石に強行軍でした。

春日神社の石段を登ったころから、そろそろ疲れもピークに達して来たようでした。

春日山神社では鎧兜を付けた武者姿の若者から、「春日山城跡の頂上までは20分です。頑張りましょう」と

励まされたものの、「20分」と聞いただけで全員で「ノックアウト」

この度の「謙信・親鸞の足跡を尋ねて」の「結いの会 有志による小旅行」は

この春日山城登城口で終了としました。

謙信公の銅像から見渡せば田植えの終わった頚城平野が青々と何処までも広がり、

この城の立地の意義を最果ての遥かな時代に思いを馳せ感慨深いものが有りました。

予てより「行ってみたいーぃ」と話題になっていた「直江津行き」でしたが、

距離も遠く、交通手段の確保の課題もあり、全員で参加するのは難しいのではないか

との意見もあり、兎に角、行ける人で行こうじゃないかと言う事になりました。

七月には「全員参加の屋形船納涼会」もあるので、重複を避けるため、

5月、6月について日程を調整しました。

その結果、6月17日(日)に六名で行く事になりました。

移動手段としてはマイカーの提供も複数の方から申し出も頂き万全の準備が整いました。

でも既に梅雨入りの季節、天候が一番心配されたのですが、当日は快晴となり、

楽しい「直江津行き」となりました。

本来なら、直江津から加賀街道を経由して高田城下に入る予定でしたが、出席者メンバーは

各地で予定をオーバーする程に長時間を掛けて散策した事もあり、

結局本日は「春日山城址」迄としました。

加賀街道や高田の町は今後機会が有れば計画して見たいと思っています。

今回のブログ更新に当たっては、関連するホームページの内容を引用しながら必要な部分を

転載させて頂き結果報告としました。

なお、写真はほぼこの度の旅行で撮影したものです。

更新後のブログを確認すると、記載が細かすぎて見にくい事と、スマホの方は見きれないと思いますがお許しください。

この度の「謙信・信頼の足跡を尋ねて」のタイトルです。

この地図は「我々の尋ねた所」です。

街は水族館「うみがたり」の新装オープンを「6月28日」に備え盛り上がっていました。

何しろ、直江津は「越の国」と呼ばれていた時代から「政治・交易」の中心として栄えた町です。

直江津行きに備え、時代的な背景について「新潟との対比」を調べたものです。

最初に訪れて所は「福島城跡」です。

上杉景勝会津移封の後に春日山城主となった堀秀治により、山城である春日山城に代わるものとして

築城が始められた。

その正確な時期は明らかでないが、慶長5年(1600年)以降まもなくであろうとされる。

秀治の死後家督を継いだ堀忠俊の代に完成し、慶長12年(1607年)に忠俊は春日山城を廃して福島城へ移った。

福島城案内板

慶長15年(1610年)堀忠俊の改易後に越後の領地を継承した松平忠輝が福島城主となる。

忠輝は慶長19年(1614年)、関川を遡った内陸部に高田城を築城。

これにより福島城は廃城となった。高田城下の町人町には、福島城下から移転したという由緒を伝える町が少なくない。

廃城にして高田城に移った理由は、川に挟まれた場所が度々水害にあった為と言われている。

松平忠輝公の略歴(諏訪市にある貞松院) 諏訪湖畔高島城の近く

琴平神社

境内には、安寿と厨子王の供養塔のほか、松尾芭蕉が直江津に立ち寄った際(1689年)に詠んだ

「文月や 六日も常の夜には似ず」の句碑が建てられています。

安寿と厨子王の供養塔

継続だんご

林 芙美子著の自らの日記をもとに放浪生活を書き綴った自叙伝的小説「放浪記」に元祖継続だんごとして

登場しています。

その継続だんごが登場する一節がこちら。

『直江津の駅についた・・・駅のそばで団子を買った。「この団子の名前は何と言うんですか?」

「へえ継続だんごです」「継続だんご……団子が続いているからですか?」駅の歪んだ待合所に腰をかけて、

白い継続だんごを食べる。

あんこをなめていると、あんなにも死ぬる事に明るさを感じていた事が馬鹿らしくなってきた。

どんな田舎だって人は生活してるんだ。生きて働かなくてはいけないと思う。』

生きる希望を持たせてくれた継続だんごは、現在も創業当時から材料・製法もまったく変えず、

その味を守り続けています。

上越を代表する銘菓としてお土産としても大 人気です!

我々も昼食のデザートに食べようと駅前の三野屋で元祖「継続だんご」を「ゲット!!」しました。

御館公園

天正6年(1578年)3月13日の上杉謙信急死後、上杉家の家督の後継をめぐって、謙信の

養子である上杉景勝(長尾政景の実子)と上杉景虎(北条氏康の実子)との間で起こった越後のお家騒動。

景勝が勝利し、謙信の後継者として上杉家の当主となり、米沢藩の初代藩主となった。

敗北した景虎、加担した山内上杉家元当主・上杉憲政らは戦死。

御館とは、謙信が関東管領上杉憲政を迎えた時にその居館として建設した関東管領館のことで、

春日山城下に設けられ、後に謙信も政庁として使用した。

現在の直江津駅近くに当時の御館の跡が御館公園として残っている。

親鸞聖人上陸の地

この居多ケ浜からは「大国主命」も上陸したと「古事記に」記載されております。

上陸の地の「見真堂」

越後七不思議「第一号」片葉の葦の碑

片葉の葦

居多神社

927年にまとめられた「延喜式神名帳」に記載がある式内社で、越後一宮とされています。

代々国司の厚い保護を受けていました。

祭神は「大国主命(おおくにぬしのみこと)」

1207年、越後に配流された親鸞が最初に参拝したとされ、親鸞が念じたら境内の芦が一夜にして

片葉になったという「片葉の芦」の伝説が残ります。

『古事記』には、

大国主命が居多ケ浜より高志国(越の国)に上陸し、沼河(糸魚川と推測されています)に住むを

奴奈川姫命(ぬながわひめのみこと)妻にしたと記されているので、

出雲の神様が越の国の女神を后にしたという風に読み取れます。

建御名方命は、諏訪大社の祭神でもあり、大国主命と沼河比売命の間に生まれた神とも。

五智国分寺本堂

奈良時代に聖武天皇の詔により日本各地に建立された国分寺のうち、越後国国分寺の後継寺院にあたる。

寺伝では永禄5年(1562年)に上杉謙信が現在地に移転・再興したという。

移転前の当初の寺地は明らかでなく、海岸侵食で没したとする説や、

岩殿山奥の院を創建地とする説等がある。

五智国分寺三重塔

三重塔は、上越地方では唯一残る塔である。寛政6年(1794年)の焼失後の安政3年(1856年)に再建を着工し、

慶応元年(1865年)に棟上がされたが高欄等は未完成である。塔の心礎を鎖で釣って心礎に固定しないという、

江戸時代後期から現れる手法を採っている。この塔は新潟県指定文化財に指定されている。

竹之内草庵

竹之内草庵は天台宗五智国分寺の境内にある史跡で、親鸞聖人が越後国の地に上陸され、

最初に住まわれた場所だと伝えられています。

草庵は竹林に囲まれていたため「竹之内草庵」と呼ばれるようになりました。

境内には草庵の跡を示す「竹之内草庵跡石碑」や、聖が坐像(「親鸞聖人坐像」)を自作された

「鏡ヶ池」、その像を安置する「親鸞堂」があり、

付近には聖人が日常使われたという「養爺清水」があります。

老舗料亭「なみとせ」の食事席から右手新潟方面「米山」方面を望む 海岸は五智海水浴場です。

老舗料亭「なみとせ」の食事席から左手糸魚川・能登半島方面を望む。 五智海岸は長野県の人がドット殺到します。

料理も美味しかったけど、食卓から水平線を望む240度の大パノラマの景色に見とれていただめ、食事の写真を撮るのを忘れました。

Sさんの「メバル」の食べ方は余りに綺麗で驚きました。

春日神社

春日神社の創建は平安時代の天徳2年(958)に現在の春日山(当時は鉢ヶ峰)山頂付近に奈良県にある

春日大社の分霊を勧請したのが始まりとされます。

春日神社は越後国府全域の鎮護の神として広く信仰され室町時代の永徳元年(1381)に

時の越後国守護代長尾高景が春日山城を築城するにあたり現在地に移されました。

林泉寺山門

上杉謙信公揮毫による有名な言葉「第一義」は宝物殿に有りました。山門の物はレプリカでした。

林泉寺本堂

天文5年(1536年)為景の末子・虎千代(のちの上杉謙信)が7歳で林泉寺に預けられ、14歳で呼び戻され

元服して景虎と称するまで林泉寺の六世住職・天室光育から学問を学んだ。

景虎がのちに上杉氏を継承し上杉輝虎を称すると林泉寺は上杉氏の菩提寺となる。輝虎は七世住職益翁宗謙

のもとで参禅し、元亀元年(1570年)に剃髪したとき師の諱から一字を取って不識庵謙信と号した。

天正6年(1578年)に急死した謙信の遺骸を収めた棺は、謙信の号のもととなった春日山城内の不識院に埋葬

されたが謙信の養子・景勝が慶長3年(1598年)に会津へ、慶長6年(1601年)に米沢へと移封された

のにともなって米沢へと移された。

通説では林泉寺もこれにしたがって移転したとされている。開山以来の袈裟と持鉢は上越市の林泉寺に残されており

法統上の正統を伝えている。(林泉寺HPより転載)

上杉謙信公の御墓

白木の墓標の記載は「上杉謙信公の御墓」と記載されています。

米沢の上杉家霊廟にもありますよ。分骨と理解するのでしょうか。良く分かりませんが、

謙信とはとても深い関わりのあったお寺である事には変わりありません。

春日山神社

山形県米沢市の上杉神社より分霊され、謙信公を祭神に祀った神社です。

明治34(1901)年に、童話作家・小川未明の父・小川澄晴によって創建されました。

日本近代郵便の父・前島密も援助したといわれています。

直線的でがっしりとした神明造の社殿は見応えがあり、境内に隣接する春日山神社記念館には、

謙信公の遺品・資料などが展示されています。

また、小川未明の『雲のごとく』の詩が刻まれた石碑や、童話をモチーフにした石像なども見ることができます。

春日山城址の入り口に当たります。

上杉謙信公の銅像、童謡「赤いロウソクと人魚」の碑などがあります。(春日山神社HPより転載)

訪れる所は皆興味津々の所ばかりでしたが、流石に強行軍でした。

春日神社の石段を登ったころから、そろそろ疲れもピークに達して来たようでした。

春日山神社では鎧兜を付けた武者姿の若者から、「春日山城跡の頂上までは20分です。頑張りましょう」と

励まされたものの、「20分」と聞いただけで全員で「ノックアウト」

この度の「謙信・親鸞の足跡を尋ねて」の「結いの会 有志による小旅行」は

この春日山城登城口で終了としました。

謙信公の銅像から見渡せば田植えの終わった頚城平野が青々と何処までも広がり、

この城の立地の意義を最果ての遥かな時代に思いを馳せ感慨深いものが有りました。