「駅鈴がつなぐ伊勢松坂と浜田藩」

三重県松坂市 本居宣長記念館より

今回は

「駅鈴がつなぐ伊勢松坂と浜田藩」を

お届します♪

島根県浜田市WEBサイト

伊勢松坂と浜田藩とを

江戸時代から200年の時を超えて

駅鈴がつなぐ物語です。

昨年2011年の秋に松阪市へ研修に訪れた

浜田市観光ボランティアガイドの会(斎藤晴子会長)の皆さんから

石州浜田藩のお殿様のさりげない手土産が大切に語り継がれ

松阪の特産品となっていることを教えていただきました。

斎藤会長の話では、

伊勢自動車道の松阪インターの出口や

JR松阪駅前などに、

大きな鈴のモニュメントが設置され、

市内のマンホールにも鈴の絵柄が使われているのは、

松坂藩出身の国学者・本居宣長が鈴の音を愛し、

駅鈴を大切にしていたから、との言い伝えがあります。

当時の浜田藩主だった、というのです。

この本居宣長の弟子に

第12代浜田藩主松平康定の儒臣であり、

浜田藩校長善館の開校に尽力した

小篠敏(おざさみぬ)がいました。

小篠敏【おざさ-みぬ】

1728-1801 江戸時代中期-後期の儒者,医師。

瘍科医であり浜田に初めて藩校長善館を創設した

享保(きょうほう)13年生まれ。

京都で山脇東洋,稲田大道にまなぶ。

石見(いわみ)(島根県)浜田藩の藩医小篠秀哲の養子となる。

明和2年三河(愛知県)岡崎藩主松平康福の侍医となった。

のち本居宣長(もとおり-のりなが)にまなんだ。

享和元年10月8日死去。74歳。

三河出身。著作に「日本書紀考証」「周易証象」など。

息子は

「二宮 彦可(にのみやげんか)」

整骨書「正骨範」上下二巻の著者

宣長は、敏の高い学識を認め高弟として遇し、

著書の中にも敏に敬称を付けて記し、

「漢字三音考」の序文を書かせるなど、

敏を深く信頼していました。

松平康定は国学を好み、

寛政7年(1795年)、

伊勢神宮参宮の途中、

松坂に泊り、

宣長の「源氏物語」講釈を聴聞しています。

主君の来訪に先立って敏は

主君の命で「駅鈴」を持参しました。

これは、宣長が鈴好きなことを聞いた

康定の心尽くしの手土産といえます。

「駅鈴」は古代、

地方に派遣される役人が身分の証としたもので、

康定が宣長に贈った「駅鈴」は、

隠岐島の玉若酢命神社にある

国の重要文化財の

「駅鈴」を模したものといわれています。

宣長には、

たくさんの門人から珍しい鈴が贈られたようですが

、一国の殿様から鈴を贈られることは、

その当時大変名誉なことでありました。

現在、この「駅鈴」は

松阪市の本居宣長記念館に展示されています。

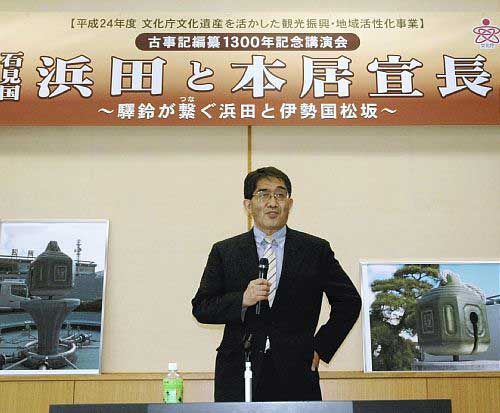

このたび、「石見国浜田と本居宣長」と題した記念講演会が

2012年6月2日(土)午後1時30分から、いわみーるで開催されます。

駅鈴がつないだ、

石見の国浜田と伊勢の国松坂のお話を

、多くの市民の皆さんに知っていただきたいと思います。

yomiuri onlineより

古事記編さん1300年記念講演会

「石見国浜田と本居宣長~駅鈴がつなぐ浜田と伊勢国松坂」が2日、

島根県浜田市野原町のいわみーるで開かれ、

本居宣長記念館(三重県松阪市)の吉田悦之館長らの講演に約300人が耳を傾けた。

浜田市の観光ボランティアガイドの会が

松阪市へ研修に訪れたことがきっかけで企画。

隠岐の島町に残る「駅鈴」が

両市にゆかりがあることをテーマにして吉田館長を招いた。

駅鈴は、

日本の律令制で官吏が公務で出張の際に使う鈴。

吉田館長によると、

隠岐で駅鈴が見つかった頃、

浜田藩主の松平康定が

参宮途中に松坂で宣長の講釈を聞いた際、

お礼として、

隠岐の駅鈴を模した鈴を渡したという史実があるという。

吉田館長は

「松阪にある鈴のお菓子の説明書きに、

浜田藩主が登場するほどゆかりが深い。

古事記伝を残した宣長なしに

『編さん1300年』はないことを知ってほしい」と語った。