中曽根内閣の官房長官に後藤田正晴という人がいた。

警察庁長官から政界に転じた人で役人時代からカミソリ後藤田と呼ばれ、政治家になってからも、その明晰な頭脳は一国会議員として、そして何より政府の番頭として日本と日本国民を誤った方向に導くことのないよう、常に目を光らせていた。

この人のことを思い出したのは日本が今アメリカからペルシャ湾・ホルムズ海峡を通過するタンカーの安全航行を維持するために護衛艦を出してほしい、アメリカが主導する有志連合に加わってほしいと要請されていることが明らかになったからだ。

今から32年前の1987年9月にペルシャ湾の安全航行が問題になったことがあり、当時首相だった中曽根康弘が自衛隊の掃海艇をペルシャ湾に派遣しようとしたことがあった。

イラン・イラク戦争下で両国がペルシャ湾に機雷を敷設してその機雷に第三国の船が触雷する事件が頻発したのを受け、アメリカがタンカー護衛作戦にのりだし、ならば日本も何か貢献をと言うことで中曽根首相が掃海艇派遣に前のめりになったのだ。

この時、反対したのが後藤田正晴官房長官だった。

あの時何をどう考えて反対したのか、確かめたくなって後藤田正晴回顧録の「情と理」を書棚から引っ張り出して読み直してみた。

以下、少し長くなるが、下巻188ページからの記述を若干引用してみる。

「中曽根さんからのお話があった時に、私が言ったのは、ペルシャ湾は既に交戦海域じゃありませんか、その海域へ日本が武装した艦艇を派遣して、タンカー護衛と称してわれわれの方は正当防衛だといっても、戦闘行為が始まったときには、こちらが自衛権と言ってみても、相手にすればそれは戦争行為に日本が入ったと理解しますよ、イランかイラクどちらかがね。そうすると、他国の交戦海域まで入っていって、そこで俺は自衛だと言ってみても、それは通りますか、と言った。それがひとつです」

「もうひとつは『あなた、これ戦争になりますよ、国民にその覚悟ができていますか、出来ていないんじゃありませんか、憲法上はもちろんダメですよ」と言った。そして『私は賛成できません、おやめになったらどうですか』と申し上げたんです。しかし、なかなか強硬でした。外務省も中曽根さんも強硬でした。それで私は最後に、それでは総理、この問題は日本の武装艦艇を戦闘海域のペルシャ湾まで出すという重大な決定ですから、当然閣議に掛けますな、と言ったんです。すると、もちろん閣議にかけなければいけません、と言うから、そうですか、それでは私はサインしませんから、と言った」

「そのとき中曽根さんは、それじゃあ後藤田さん、オマーン湾までならどうですか、と言ったんだ。それで僕はなるほどそれはホルムズ海峡の外ですな、だけれどもオマーン湾まで出して、それは何の効果があるんですか、仮にペルシャ湾の中からSOSの合図があった時に、俺はホルムズの中には入らないと言えますか、言えないじゃないですか、初めから中へ入るのと同じことじです、それは駄目ですよ、というようなことを言った。それで中曽根さんも最後に、それじゃあ後藤田さん、やめます、ということで、これはやめたんです」

「なぜ私がそこまで強硬に言ったかというと、国民全体がそこまで覚悟が出来ていない。いざとなったら戦になる。それは憲法の問題にもなりますが、これは日本の根幹部分にも関係するよ、ということが私の頭の中にはあって、ここで軽々にアメリカが言うからといってやるべき筋合いではない、と言うことがひとつです」

それと当時大蔵大臣だった宮澤喜一がアメリカに行っていてシュルツ国務長官との会談の時にシュルツからアメリカが日本に要請するのは無理でしょうという回答を得ていたこと、それと肝心の防衛庁長官の栗原佑幸もアメリカから電話してきて後藤田に明確な反対の意思を伝えてきたことも、後藤田の判断を後押ししたのだということが明かされている。

しっかりと現状が把握でき、その正確な情勢判断に基づいた冷静な分析と判断のできる人たちが、そこそこ揃っていたということの何よりの証拠だ。

それに引き換え…今のアベなんちゃら政権は、などと言うことは言いたくない。言いたくないがどうしたってその懸念は付きまとうのだ。

45代との親密さばかりを前に出してはいるが、家来の如く付き従っているに過ぎないアベなんちゃらの答えは既に決まっていて、それに対して回りも何も口を挟まない

で従うだけ。

国の行くべき道を誤る答えは既に出ているのと一緒だろう。

憲法9条が厳然と存在していることを忘れちゃいめぇだろうな。

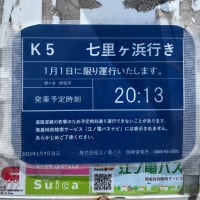

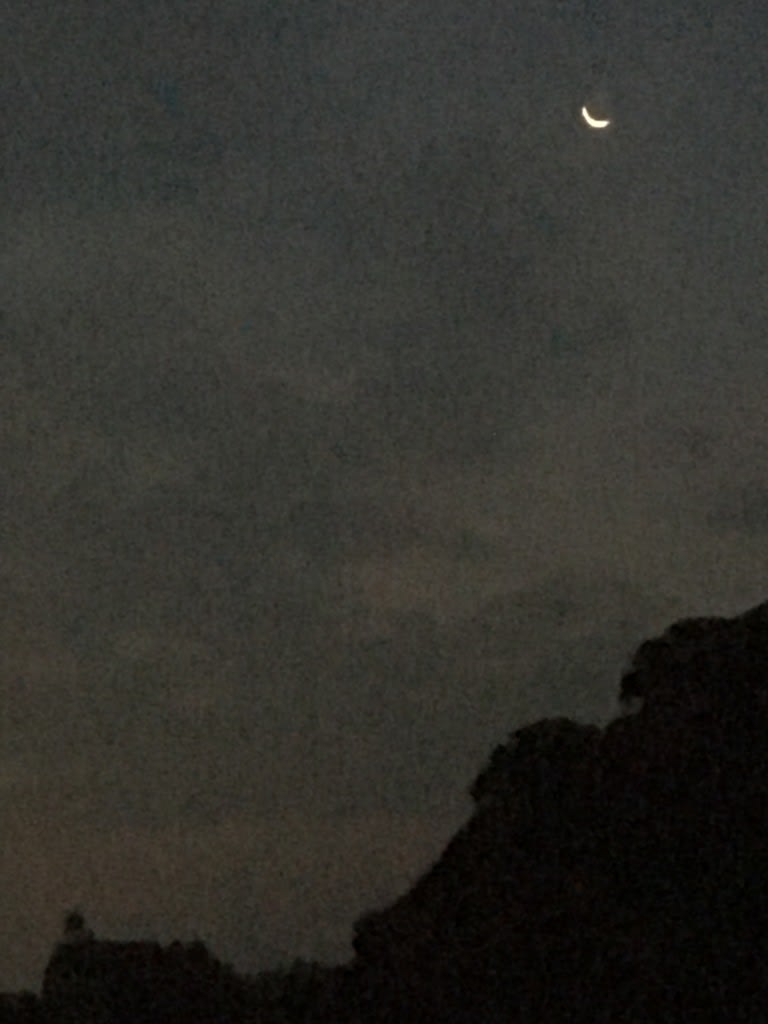

04:04 東の空に浮かんだ三日月

見出し写真は05:12の同じ東の空に上がる太陽