福助の由来

滋賀の伊吹山のふもとに柏原という宿場があり、ここに代々つたわる大名御用達のもぐさや「亀屋」が、今なお店を構えている。ここに福助という番頭がいたというのだ。伊吹もぐさをあきなう亀屋には、おそらく天明年間(1781年以後)に生まれたと思われる番頭福助がいた。この番頭は正直一途、お店の創業以来伝えられた家訓をまもり、普段の日は裃を着け、扇子をてばなさず、道ゆくお客さんを手まねきして、もぐさをすすめた。もぐさを買うお客に対しては、どんなに少ないあきないでも感謝の心をあらわし、おべっかいを言わず、まごころで応えつづけた。そのため商売が大いに繁昌し、福助を大事にしたのだそうだ。やがてこの話が京都にも広まり、伏見の人形屋が耳にして、福を招く縁起ものとして福助の姿を人形に写したという。福助人形はさっそく大流行し、商店の店先に飾られるようになった。(後略)「荒俣 宏・編著『福助さん』から抜粋」

福助は、なぜ正座しているのか ?

日本は古くから、畳や床に座ることもさることながら、椅子にこしかけるという文化のほうも、しっかりともちあわせていた。したがって、いま想像するほどには、日本人がすわる文化一辺倒であった訳でもない。また、すわる姿勢も、あぐらや立て膝が多く、正座はほとんど普及しなかった。江戸時代にはいり、武家の作法が禅の立居ふるまいをもとに決められ、小笠原流作法によって正座が正式なすわり方とされたのは、八代吉宗公以降といわれる。これが市民層に普及したのは、江戸中期も後半になってらのことだろう。また、正座といういい方も教科書の修身にでてくるのは、昭和以降のようで、それ以前は、端座、などとよばれていた。(荒俣 宏・編著『福助さん』から抜粋)

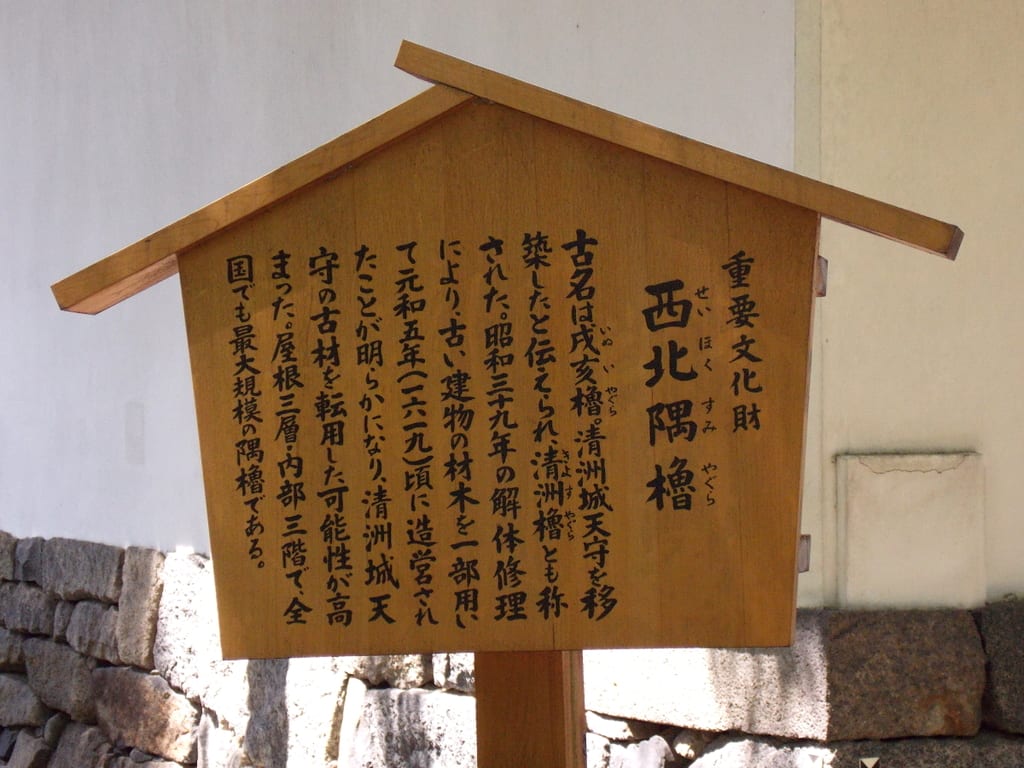

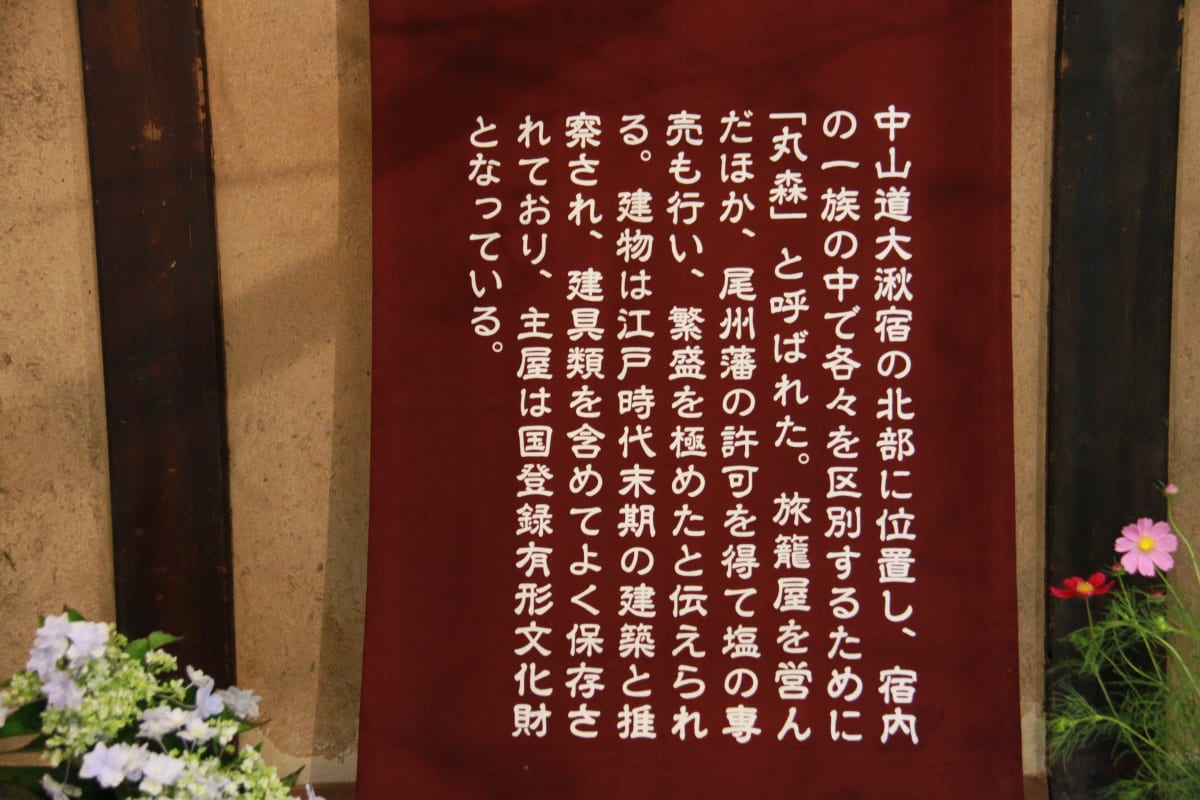

柏原宿歴史館

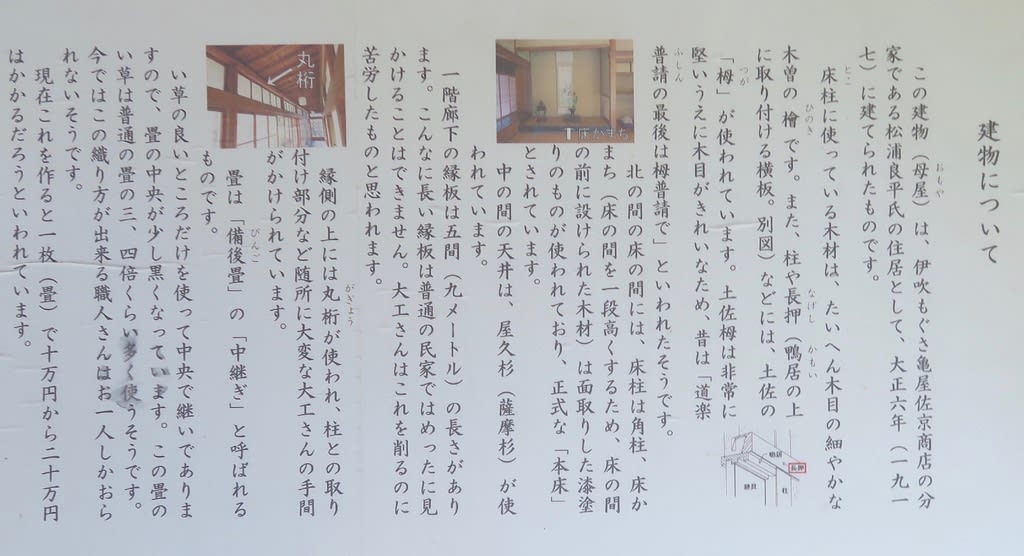

この建物 (母屋) は、伊吹もぐさ亀屋右京商店の分家である松浦良平氏の分家として大正6年 (1917) に建てられたものです。

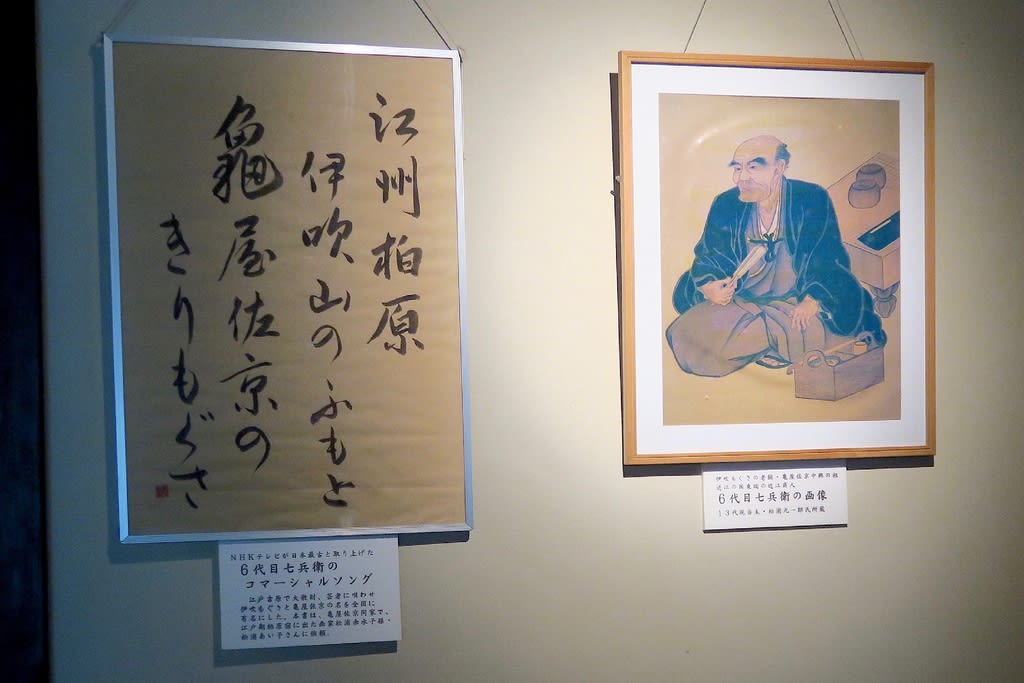

NHKテレビが日本最古と取り上げた6代目七兵衛のコマーシャルソング

江戸吉原で大散財、芸者に唄わせ伊吹もぐさと亀屋佐京の名を全国に有名にした。

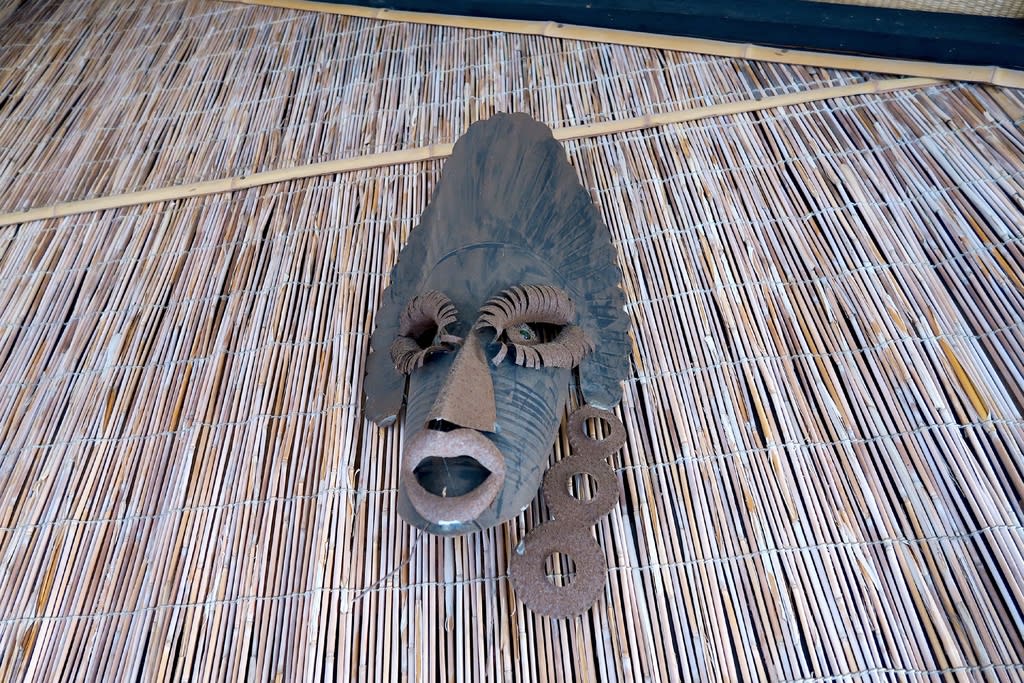

艾 (もぐさ) の鬼瓦

「艾さ (もぐさ) 鬼瓦」

松浦 (亀屋) 久作左京家の屋根を飾っていた鬼瓦。大きい鬼瓦は大棟の端に、小さい鬼瓦は降棟の下端に葺かれていました。いずれも鬼面を飾る位置に「艾さ」の文字を配しています。

母屋内部

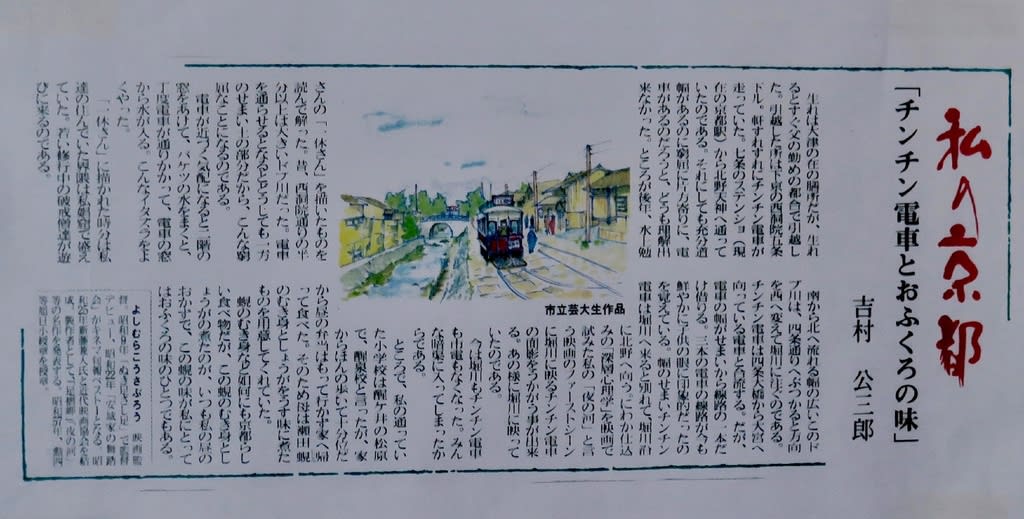

母屋二階には、この町の出身である吉村公三郎映画監督作品のポスターが展示してありました。その一部です。

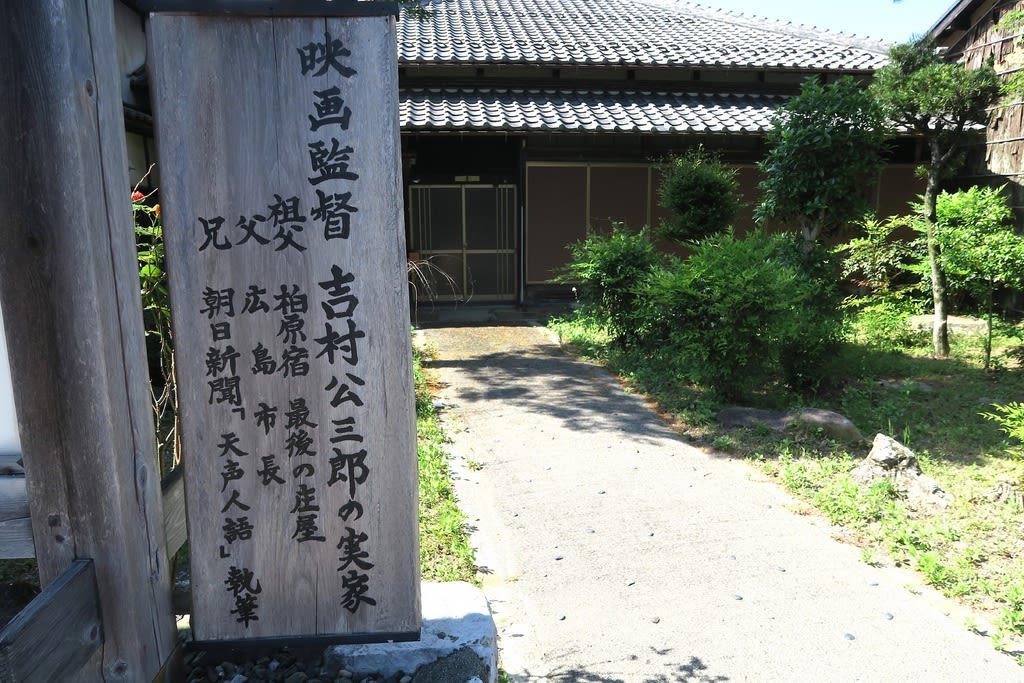

吉村公三郎実家

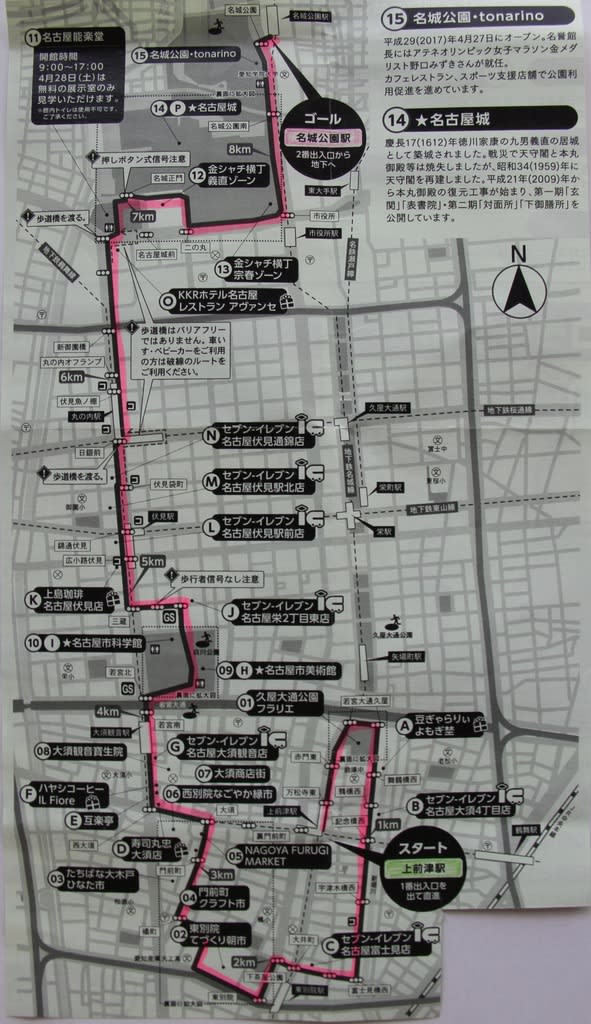

柏原宿地図

宿場町柏原には、江戸時代の宿場の面影を伝える建造物が良好に残っています。

滋賀県米原市のローザンベリー多和田隣の田んぼの中で見かけた野鳥です。カワラヒワの幼鳥のようです。

こちらはコチドリのようですが。

ローザンベリー多和田の池にはマガモが数羽いました。

ここからは、マガモ自然繁殖の南限地に指定されている三島池や琵琶湖が近いです。

この鳥はなんでしょう ? アヒルの仲間 ?

マガモと一緒にいました。マガモよりは大きいです。