一般的にはあまり知られていないかもしれませんが、将棋は原則として、対局者のどちらかが「投了」を宣言して初めて勝敗が決まります。囲碁や麻雀のように、終局時に勝敗が客観的に決まる訳ではありません。大抵の将棋アプリでは、玉が詰んだ時にアプリが自動的に勝敗を判断しますが、あれは本来のルールに反します。

囲碁や麻雀のルールでは、終局の条件と、終局時の勝敗の決め方が定められています。囲碁では、ダメが全て詰まった時に(厳密にはそれに加えて対局者双方がパスした時に)陣地の広い方が勝ちです。麻雀については言うまでも無いでしょう。

一方で、将棋は相手玉を詰ませば勝ちなのですが、1手詰みであってもルールを覚えたての人にとってはそれを判断するのは難しく、ある程度(10級くらい?)の棋力を必要とします。つまり、誰にとっても明らかな形で勝敗を判定することが出来ないので、相手自身に玉が詰んでいることを認めて頂くしかありません。

以上のような感じで、将棋道場では「負けました」と言うことが常識である理由を、私なりに合理的に説明してみました。しかし、私の将棋の先生は、精神的な意味でこのルールの重要性を説いています。その理由を私なりに要約しますと、「負けました」と言うのは己の未熟さを認める辛い行為であるものの、その反面、その人自身が自身の未熟さを気づくことが出来るので、その人なりに改善するきっかけを与えるものである。そして、対局と自己反省を通して試行錯誤することで将棋が強くなるいうものです。

上記は、カール・ポパーの「反証主義」[1]の将棋版と言っても良いでしょう。もちろん私もこの理念に賛成します。そういえば、少し前の日経新聞[2]で、ゴールドマン・サックスCEOのデービッド・ソロモン氏も、「レジリエンス」[2]という表現を用いて似たような趣旨を述べられていたような気がします。

しかしながら、現代社会には(昔よりマシになったとはいえ)全体主義がはこびっており、多分その悪魔的魅力の一つは、このイデオロギーには方法上「負ける」ことが無いことだと推量します。なので、先生の教えにケチをつけるようで心苦しいのですが、先生の理念を現実のものにするために、ファイヤアーベント[3]も勉強したいと思います。

おしゃべりがかなり長くなってしまいました。これから本題に移ります。中飛車に対しては玉頭位取りを採用することが多いのですが、最近あまり勝てていません。何か変な癖がついているのかな~。

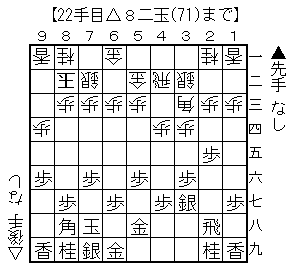

それでHoneywaffle[4]で計算してみると、どうもそれ以前の問題として、最序盤で間違えているようです。下図が問題の局面です。

ここで、先手は▲6八銀と悠長に構えるのではなく、替えて▲5六歩と反発すべきです。

以下は、中飛車があくまで△5四銀に固執する場合を考えます。居飛車は▲3六歩で桂馬の活用を急ぎます。

中飛車側は、△3二金で2筋を先受けするのが自然でしょうか。居飛車は▲5五歩と取り込んで△同角なら、以下、▲同角、△同銀、▲2四歩、△同歩、▲同飛、△2三歩、▲3四飛、△4四銀、▲3七桂、△3三歩、▲4四飛、△同歩、▲2二歩として・・・

△同金なら▲4三銀~▲3一角の確実な攻めが生じ、桂取りを放置して△2九飛なら▲5九金引で中飛車に後続の攻めはありません。

戻って、▲5五歩に対し替えて△同銀なら、居飛車は▲3七桂で力を溜めます。

もし△6八玉なら、▲4五桂、△4四角、▲2四歩、△同歩、▲同飛、△2三歩、▲3四飛、△3三歩、▲4四飛、△同銀、▲同角、△同歩、▲5三銀の強襲が決まります。

それ以外の手なら(△5四飛や△4四銀など)、▲4五桂の攻めを含みに駒組を進めていけば良いかと思います。

以上を纏めると、中飛車が居玉の状態で乱戦に持ち込めば、玉形の差で居飛車が指しやすいというものでした。次からは最序盤で気を付けるようにします。

【参考文献など】

[1] カール・ポパー著、小河原誠訳、「開かれた社会とその敵」、第2巻下、岩波文庫、pp. 207、2023年

[2] 日本経済新聞、2024年9月8日朝刊、pp. 2

[3] P. K. ファイヤアーベント著、村上陽一郎・渡辺博共訳、「方法への挑戦 科学的創造と知のアナーキズム」、新曜社、1981年

[4] 渡辺光彦氏Webページ、https://note.com/honeywaffleshogi/n/nf5ea34e9b00b#29dc1524-1ef9-4e74-bcf3-1308018a5617、参照日2023年12月24日