ここ1ヵ月の間、普及指導員[1]の3名の方々から各々指導を賜りましたが、どうもなぜか、私が指す5七銀左急戦に対して批判を頂きます。

「古い」とか、「型にはまっている」とか、「研究嵌めを企てている」とかとか。

確かに、村山(慈)八段も、文献[2]で4五歩早仕掛けと4六銀左急戦を取り上げ、前者は「(四間飛車に)強気にさばかれて苦しいのが現状」であり、後者も「斜め棒銀はうまくいかないのが現状」との見解を示されています。

しかし私は、5七銀左急戦は成立が古いだけで廃れていないし[3]、型破りな事は既存の型を理解して初めて成し得るものだし[4]、急戦が研究されたのは当時の四間飛車(1959年)の勝率が高かったため[5]、と認識しております。

指導とはいえ、客(私)に対して批判を一方的に展開するのには事情がありまして、とある筋からそれを教えて頂きました。

なるほど、その事情から生じる心理メカニズムは理解しましたが、将棋指導はビジネスですから、長期的視座に立った合理的戦略に基づく商売を構築すべきです。

とはいえ、私は懲りずに別の普及指導員に教えを請いにいくでしょう。事実を一般化するには早すぎますから。

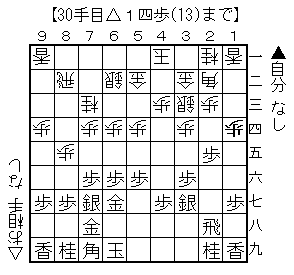

上記をきっかけとして、今回は私が5七銀左急戦を採用する理由を紹介します。

要点を箇条書きにすると以下の通りです。決して懐古趣味では無くて、自分なりに合理的に考えているつもりです。

①学問や仕事などにおいて、個々の事項を身につける順序は、その歴史的順序に合わせるべきだから[6]。

⓶私程度の棋力で持久戦(特に穴熊)を指すと、相手のミスを待つ将棋になってしまうから(位取り戦法は例外)。

各々について、若干のコメントをします。

まずは①について。数学者の小平邦彦先生は、1960年代に特にアメリカで流行った新数学(new math)教育を批判しています[6]。現代では集合論が数学の基礎とされるからといって、中学生にそんな極めて抽象的な知識を教えても、集合の概念を正しく理解できる訳が無い。数学は集合論(19世紀終わり頃)が創られるより2000年前からあって、特に高校数学は集合論以前に完成されていた。数学教育は生物の進化と同様に、その歴史的発展の順序に従って行われるべきだろうと。

私は、将棋の戦法の発展というのは学問と同様に、先行する戦法を乗り越えるために新しいのが編み出され続ける過程と認識しています。対抗系を例に挙げると、戦後の振飛車ブーム⇒居飛車の急戦研究⇒振飛車の急戦対策研究⇒居飛車の持久戦研究⇒振飛車の持久戦対策研究⇒居飛車の急戦の再評価・・・といった具合です。

将棋戦法も学問も単にその知識を詰め込むだけではダメで(※)、それらが成立した歴史的背景を理解して、初めてその知識の本質に近づけると信じています。

(※:詰め込み自体を悪く言っているのではありません。それは、一つの要素として必要です)

そういう訳で私が持久戦を理解するには、先行して創られた急戦をマスターする必要があるので、その代表格である5七銀左急戦を採用しております。

次に⓶について。私は将棋というものを、チャレンジ(挑戦)する技術を身に付けるための練習素材と見ています。

定跡などを研究して自ら攻めを仕掛けて、相手からの反動を受け流し、ギリギリの1手差で勝つ。仕事やビジネスだって、本来はそういうものでしょう。

これが居飛車穴熊だと攻めの陣立ちが遅れますから、なおも仕掛けるには相当な技術が必要なはずで、私程度の棋力では不可能です(四段になったら採用します)。

なので、相手の攻め間違いを待つ将棋となってしまいます。私はこういうのを、日本企業衰退の根底にあるメンタリティと重ねてみてしまいます。

以上が急戦についての私の見解でして、一部の読者には不本意な内容も含まれているかもしれませんが、ぜひ読者からもご自身の戦法の採用理由をご教示下さいますと幸いです。

各々で考え方や価値観が異なるのは当然であって、それらを互いに知るために将棋道場がありますから(この話題は別で取り上げます)。

結論を出す必要は無いと思います。

【参考文献】

[1] 日本将棋連盟webページ、「公益社団法人日本将棋連盟公認将棋普及指導員のご案内」、https://www.shogi.or.jp/branch/、閲覧日2024年5月23日

[2] 村山慈明、「村山慈明の居飛車対振り飛車 知って得する序盤術」、NHK将棋シリーズ、電子書籍版、2017年

[3] 加藤桃子、「桃子とGoTo! ▲5七銀左急戦の旅へ」、将棋世界2020年12月号付録

[4] Wikipedia、「守破離」、https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E7%A0%B4%E9%9B%A2、閲覧日2024年5月23日

[5] 山田道美将棋著作集、大修館書店、第一巻、pp. 123、1980年

[6] 小平邦彦、「怠け数学者の記」、岩波現代文庫、pp. 110~114、2000年