2016 10/25 小滝抗跡周辺

備前楯山~猿田彦神社から小滝路を足尾の町中に向かう

(写真は6月に来訪時に撮影)

銀山平からの道路わきには石垣と平地が並ぶ。銀山平社宅があった場所と思われる。

銀山平には明治18年、東洋一と呼ばれた製材所があった。足尾銅山の坑内の支柱抗や製錬で使用する燃料の木炭等、多量の木材を必要としたためである。皇海山のさらに奥の群馬県境の根利地区というところから索道(ロープウエイ)で木材を搬入していたらしい。ここでは銅山関係の作業者より

製材、搬入等の作業人員の方がはるかに多かった時代があった。

庚申川の右岸道路から小滝橋を渡ったところに、今も小滝坑が残っている。緑豊かな小滝の地にあって、この小滝橋と小滝坑のみは、

朽ち錆びて今も無残にその姿を晒し、そのことでかえって往時の銅山の跡を偲ばせてくれている。

足尾銅山史最大の鉱脈・横間歩(よこまぶ)大直利が発見されたのは明治十七年(1884)二月である。直利とは銅の富裕鉱脈のことでこの直利は横間歩樋と名付けられた。いらい、生産が急増し、足尾銅山の発展は目覚ましいものがあった。古河市兵衛は、翌年更に生産の増強を狙い、本口坑の裏側に当たる備前楯山西麓の小滝旧坑の開坑を木村長兵衛坑長(鉱長)に命じた。

小滝旧坑は、江戸時代の足尾が幕府御用銅山であった頃、これを所有していた銅山師(やまし)たちが一通り掘ってしまった旧坑であった。木村長兵衛の命令を受けた及川清七と木部末次郎は、明治十八年七月一日から小滝旧坑跡の取り明けを開始した。翌十九年四月に坑口から千六百尺(485m)入ったところで切り止めになっていた。手掘りの江戸時代に、既に坑道がこれほど深く掘り進んでいたことは驚きであった。

当時、この地点に標柱を建てて記念したというが、今もこの記念碑が坑内に残っているであろうか。

木部たちは旧坑の切り止めからわずか三十尺(9m)で、左に走る鉱脈を発見し、これを採鉱直利と呼んだ。更に、東に進み百尺(30.3m)で三枚樋大直利を発見した。このように、着工わずかで大きな成功をおさめた幸運の小滝坑は、明治十九年七月に小滝分局を新設し、木部末次郎を主任として、本山から採鉱、選鉱、製錬を独立した。鉱石の採掘から鋼の生産までの一貰作業工場が小滝に誕生したのである。小滝は活気にあふれ、銅山町としての成長を始めた。(足尾銅山 小滝の里より:ユーコン企画)

道路手前から旧小滝抗口と小滝橋の鉄橋

同アングル

大正時代の小滝抗。削岩機用のコンプレッサーの圧縮空気用のパイプが上部に見える。以下、古写真は明治の写真家小野崎一徳氏の写したもので絵葉書になっている

小滝橋の鉄橋から抗口方面

小滝橋の鉄橋は大正15年6月竣工の文字が橋柱に残っている

明治時代の抗口の写真

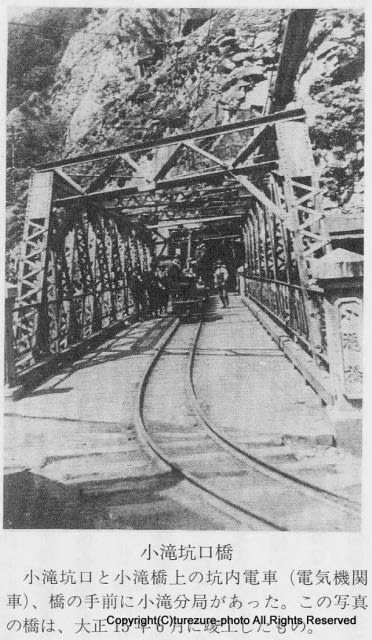

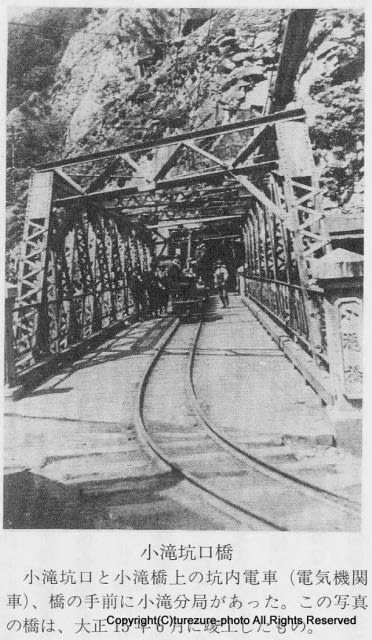

大正時代は坑内列車が活躍

古河鉱業の所有物で 立ち入り禁止の抗口

2010年ごろ調査のため撮影した小滝坑内(日本鉱山坑道詩から)。青く見えるのは壁より地下水に折出した硫酸銅の結晶

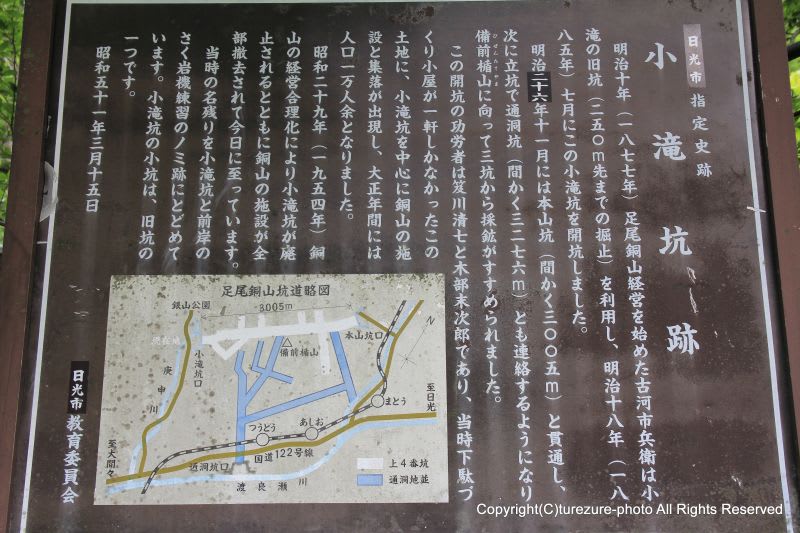

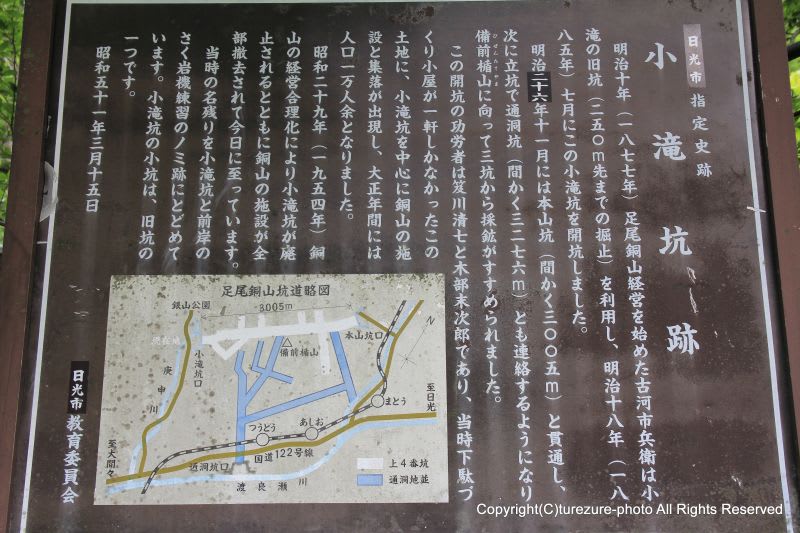

〔小滝杭 開抗ノ歴史〕 (足尾銅山史:村上安正氏編)

「明治)22年11月大立坑(小瀧立坑)の開整開始

24年3月 銀山坑の開坑

26年6月 六十丈大切坑開坑

26年9月 太良坑開坑

28年1月 文象錮入坑開坑

21年8月 化物鋪、福盛鍵と貫通

24年3月 天狗沢、徳兵衛鵡と貫通

26年11月 通洞20号樋切上り、天狗立坑と貫通

27年1月 太良坑、六十丈坑と貫通

27年3月 大鎚入上盤、下盤間貫通

28年1月 文象大切坑、旧二番坑と貫通

28年12月 通洞、排水立坑と貫通

28年12月 大通洞20号鑓川下、小瀧下4番坑川上掘下りと貫通

続く・・

備前楯山~猿田彦神社から小滝路を足尾の町中に向かう

(写真は6月に来訪時に撮影)

銀山平からの道路わきには石垣と平地が並ぶ。銀山平社宅があった場所と思われる。

銀山平には明治18年、東洋一と呼ばれた製材所があった。足尾銅山の坑内の支柱抗や製錬で使用する燃料の木炭等、多量の木材を必要としたためである。皇海山のさらに奥の群馬県境の根利地区というところから索道(ロープウエイ)で木材を搬入していたらしい。ここでは銅山関係の作業者より

製材、搬入等の作業人員の方がはるかに多かった時代があった。

庚申川の右岸道路から小滝橋を渡ったところに、今も小滝坑が残っている。緑豊かな小滝の地にあって、この小滝橋と小滝坑のみは、

朽ち錆びて今も無残にその姿を晒し、そのことでかえって往時の銅山の跡を偲ばせてくれている。

足尾銅山史最大の鉱脈・横間歩(よこまぶ)大直利が発見されたのは明治十七年(1884)二月である。直利とは銅の富裕鉱脈のことでこの直利は横間歩樋と名付けられた。いらい、生産が急増し、足尾銅山の発展は目覚ましいものがあった。古河市兵衛は、翌年更に生産の増強を狙い、本口坑の裏側に当たる備前楯山西麓の小滝旧坑の開坑を木村長兵衛坑長(鉱長)に命じた。

小滝旧坑は、江戸時代の足尾が幕府御用銅山であった頃、これを所有していた銅山師(やまし)たちが一通り掘ってしまった旧坑であった。木村長兵衛の命令を受けた及川清七と木部末次郎は、明治十八年七月一日から小滝旧坑跡の取り明けを開始した。翌十九年四月に坑口から千六百尺(485m)入ったところで切り止めになっていた。手掘りの江戸時代に、既に坑道がこれほど深く掘り進んでいたことは驚きであった。

当時、この地点に標柱を建てて記念したというが、今もこの記念碑が坑内に残っているであろうか。

木部たちは旧坑の切り止めからわずか三十尺(9m)で、左に走る鉱脈を発見し、これを採鉱直利と呼んだ。更に、東に進み百尺(30.3m)で三枚樋大直利を発見した。このように、着工わずかで大きな成功をおさめた幸運の小滝坑は、明治十九年七月に小滝分局を新設し、木部末次郎を主任として、本山から採鉱、選鉱、製錬を独立した。鉱石の採掘から鋼の生産までの一貰作業工場が小滝に誕生したのである。小滝は活気にあふれ、銅山町としての成長を始めた。(足尾銅山 小滝の里より:ユーコン企画)

道路手前から旧小滝抗口と小滝橋の鉄橋

同アングル

大正時代の小滝抗。削岩機用のコンプレッサーの圧縮空気用のパイプが上部に見える。以下、古写真は明治の写真家小野崎一徳氏の写したもので絵葉書になっている

小滝橋の鉄橋から抗口方面

小滝橋の鉄橋は大正15年6月竣工の文字が橋柱に残っている

明治時代の抗口の写真

大正時代は坑内列車が活躍

古河鉱業の所有物で 立ち入り禁止の抗口

2010年ごろ調査のため撮影した小滝坑内(日本鉱山坑道詩から)。青く見えるのは壁より地下水に折出した硫酸銅の結晶

〔小滝杭 開抗ノ歴史〕 (足尾銅山史:村上安正氏編)

「明治)22年11月大立坑(小瀧立坑)の開整開始

24年3月 銀山坑の開坑

26年6月 六十丈大切坑開坑

26年9月 太良坑開坑

28年1月 文象錮入坑開坑

21年8月 化物鋪、福盛鍵と貫通

24年3月 天狗沢、徳兵衛鵡と貫通

26年11月 通洞20号樋切上り、天狗立坑と貫通

27年1月 太良坑、六十丈坑と貫通

27年3月 大鎚入上盤、下盤間貫通

28年1月 文象大切坑、旧二番坑と貫通

28年12月 通洞、排水立坑と貫通

28年12月 大通洞20号鑓川下、小瀧下4番坑川上掘下りと貫通

続く・・

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます