2016年度の歌舞伎学会秋季大会を、二松學舍大学九段キャンパスにておこないます。

参加費:会員 (1,000円)

非会員(1.500円)

【第1日目】12月10日(土)

二松學舍大学九段キャンパス1号館地下2階 中洲記念講堂

受付開始(12:30~) 大会開始(13:00~)

◆開会 会長挨拶(13:00~)

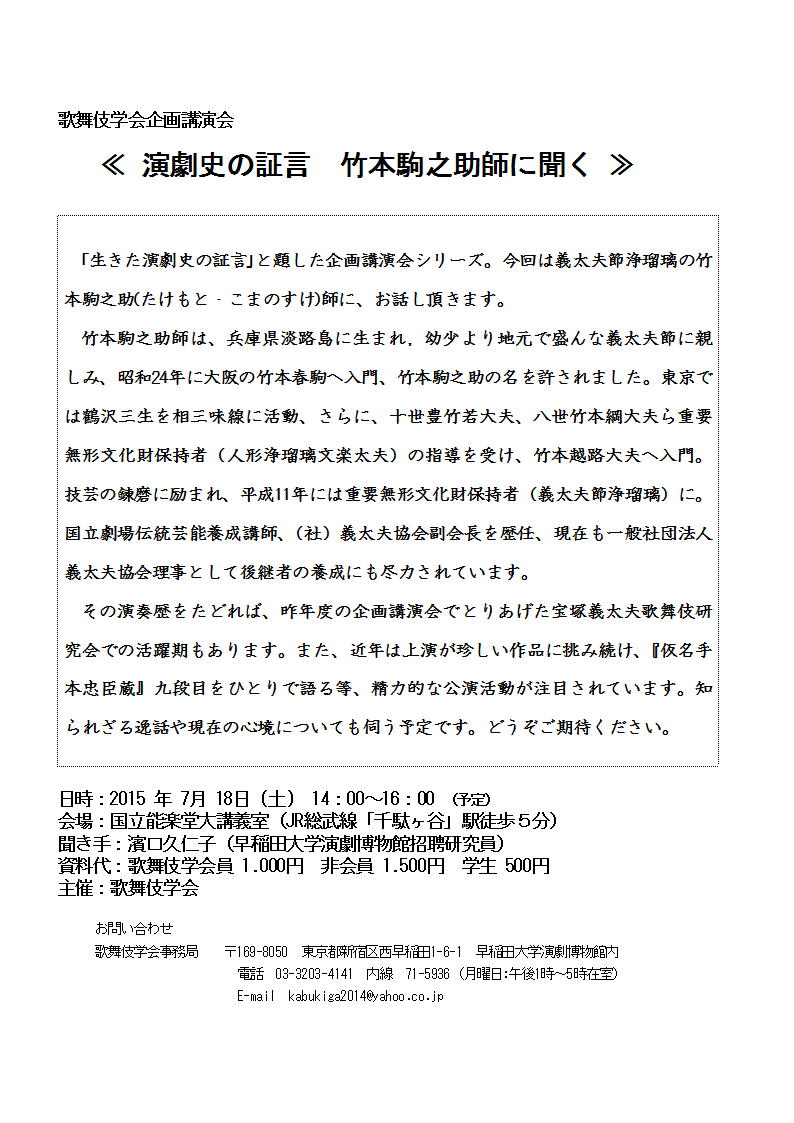

◆大会企画「国立劇場の50年」 (13:10~)

今大会一日目には、開催校である二松學舍大学の近隣であり、今年50周年を迎えた国立劇場をめぐる講演とシンポジウムを開催いたします。石橋健一郎氏による講演「国立劇場の調査研究、及び資料の収集・公開事業について」は、国立劇場において実際に長年にわたり調査研究・資料収集の部門に携わってこられた“内側”の観点からお話しいただきます。

シンポジウム「国立劇場公演の50年」は国立劇場の支柱たる公演に関して、開場から今日まで評論―“外側”の視点から言及されてきた諸氏を中心に、国立劇場の50年をふりかえり考察します。どうぞ御期待ください。

◆講演「国立劇場の調査研究、及び資料の収集・公開事業について」(13:10~14:00)

石橋 健一郎 (国立劇場調査養成部 主席芸能調査役)

◆シンポジウム「国立劇場公演の50年」(14:15~16:15)

犬丸 治 大笹 吉雄 神山 彰 児玉 竜一(五十音順)

◆第40回総会(16:30~17:15)

◆懇親会(18:00~20:00)於 九段キャンパス1号館13階 展望レストラン

【第2日目】12月11日(日)

二松學舍大学九段キャンパス3号館2階 3021教室(休憩室:同3階3031教室)

受付開始(10:30~) 大会開始(11:00~)

◆研究発表(11:00~)

1.『三千世界商往来』論 ―並木正三の人物造形を中心に―

陳 夢陽(早稲田大学大学院)

2.『伊賀越道中双六』「誉田家城中の場(奉書試合)」の演出の変遷考

金生谷達也(明治大学大学院)

3.近松没後の義太夫節文字譜索引の作成について

田草川みずき(日本女子大学 学術研究員)

4.享保期歌舞伎典拠考 ―二代目市川団十郎の日記を元に―

ビュールク・トーヴェ(埼玉大学)

5.明治期における吉原遊廓と歌舞伎 ―「盛糸好比翼新形」を中心に―

後藤隆基(立教大学)

◆閉会 会長挨拶(~16:00)

一日目(1号館地下)、二日目(3号館2F)と会場が異なりますので、ご注意ください。

参加費:会員 (1,000円)

非会員(1.500円)

【第1日目】12月10日(土)

二松學舍大学九段キャンパス1号館地下2階 中洲記念講堂

受付開始(12:30~) 大会開始(13:00~)

◆開会 会長挨拶(13:00~)

◆大会企画「国立劇場の50年」 (13:10~)

今大会一日目には、開催校である二松學舍大学の近隣であり、今年50周年を迎えた国立劇場をめぐる講演とシンポジウムを開催いたします。石橋健一郎氏による講演「国立劇場の調査研究、及び資料の収集・公開事業について」は、国立劇場において実際に長年にわたり調査研究・資料収集の部門に携わってこられた“内側”の観点からお話しいただきます。

シンポジウム「国立劇場公演の50年」は国立劇場の支柱たる公演に関して、開場から今日まで評論―“外側”の視点から言及されてきた諸氏を中心に、国立劇場の50年をふりかえり考察します。どうぞ御期待ください。

◆講演「国立劇場の調査研究、及び資料の収集・公開事業について」(13:10~14:00)

石橋 健一郎 (国立劇場調査養成部 主席芸能調査役)

◆シンポジウム「国立劇場公演の50年」(14:15~16:15)

犬丸 治 大笹 吉雄 神山 彰 児玉 竜一(五十音順)

◆第40回総会(16:30~17:15)

◆懇親会(18:00~20:00)於 九段キャンパス1号館13階 展望レストラン

【第2日目】12月11日(日)

二松學舍大学九段キャンパス3号館2階 3021教室(休憩室:同3階3031教室)

受付開始(10:30~) 大会開始(11:00~)

◆研究発表(11:00~)

1.『三千世界商往来』論 ―並木正三の人物造形を中心に―

陳 夢陽(早稲田大学大学院)

2.『伊賀越道中双六』「誉田家城中の場(奉書試合)」の演出の変遷考

金生谷達也(明治大学大学院)

3.近松没後の義太夫節文字譜索引の作成について

田草川みずき(日本女子大学 学術研究員)

4.享保期歌舞伎典拠考 ―二代目市川団十郎の日記を元に―

ビュールク・トーヴェ(埼玉大学)

5.明治期における吉原遊廓と歌舞伎 ―「盛糸好比翼新形」を中心に―

後藤隆基(立教大学)

◆閉会 会長挨拶(~16:00)

一日目(1号館地下)、二日目(3号館2F)と会場が異なりますので、ご注意ください。

ちょっとした手振りでも目をひきます。

ちょっとした手振りでも目をひきます。 最後にお多福の帯を見せて下さいました。

最後にお多福の帯を見せて下さいました。