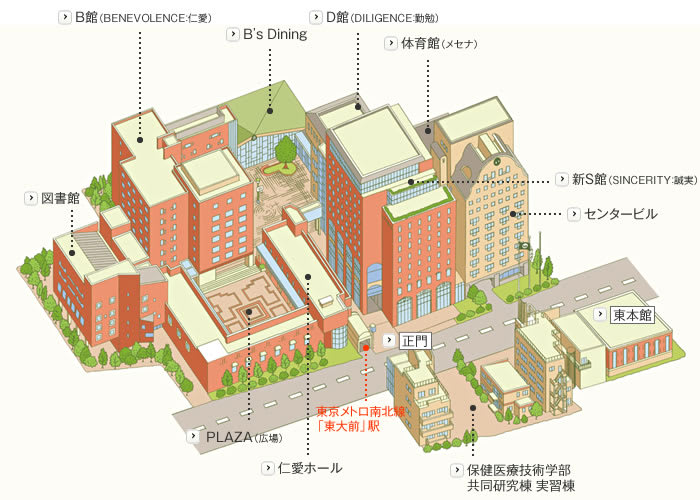

歌舞伎学会では、昨年12月13日(土)・14(日)の両日にわたり、東京女子大学に於きまして、2014年度秋季大会を開催いたしました。

当日は寒いながらも天気に恵まれ、第一日目は56名、二日目には91名と、会員のみならず非会員の方にも多数ご参加をいただき、盛会のうちに幕を閉じることができました。

研究発表は、江戸時代から近現代まで、様々なテーマでの発表が並び、それぞれのコメンテーターの解説に加え、来場者からも活発な質疑応答が行われました。

開催地にほど近い吉祥寺所縁の「前進座」をテーマとした二日目の大会企画では、まずは前進座の立役・嵐圭史氏にご登壇いただき、「前進座歌舞伎と歴史劇」と題したトークと、木下順二作「平家物語による群読『知盛』より」と題した朗読を行っていただきました。

圭史氏の『平家物語』の朗読は新潮CDにもなっていますが、ライブで聞く朗読は、それはそれは迫力満点で、知盛入水の場面が鮮やかに目に見えるようでした。休憩時間には、御自身の書籍に、その場でサインをして下さるサービスもあり、講演に魅了された来場者の長蛇の列ができていました。

休憩後には、シンポジウム「戦後歌舞伎と前進座」が行われました。

吉祥寺に幼少の頃からお住まいの原道生氏のお話では、吉祥寺の地図をもとに、通われていた小学校の校舎などの写真を見つつ、近くにあった前進座住宅のことや前進座学校巡演の「アリババ物語」の思い出、さらに研究者になられてからの稽古場見学のことなども語って下さいました。

昭和29年から昭和63年までの三十四年間、前進座の制作に関わられてきた小池章太郎氏は、昭和三十年代の前進座名コンビ、四代目河原崎長十郎と三代目中村翫右衛門の、個性的な芸の表裏を語って下さいました。幕内にいた方にしか分からないエピソードの数々は、舞台姿を直接知っている方はもちろん、知らない者にとっても大変興味深いものでした。

次にお話し下さった渡辺保氏は、まずは企画タイトルである「戦後歌舞伎」をどう定義するかという点を論じられた上で、御自身が観劇された前進座の歌舞伎演目を、所謂大歌舞伎と見比べ、相撲の星取表よろしく白黒つけた結果を発表され、『五大力恋緎』や『心謎解色糸』など、江戸後期の生世話物に圧倒的な存在感を持つ前進座歌舞伎の特徴を明らかにされました。

司会の犬丸治氏は、これまでの前進座の歩みを、「創成期」「全国巡演期」「翫右衛門・長十郎期」「国太郎・梅之助期」など、現在までを七期に分けて整理した資料を用意してくださり、パネリストの話を理解する手助けをして下さいました。

フリートークでは、やはり昭和三十年代の翫右衛門・長十郎のことが話題の中心となり、中国での公演の際の二人の激突や、芸質の違いからくる必然的な確執から長十郎の脱退に至るまでが詳細に理解できる有意義なシンポジウムとなりました。

ご来場下さった皆様をはじめ、発表者や講演者の方々、会場をお貸し下さった東京女子大学の皆様、企画調整段階からご尽力いただきました運営委員の方々にこの場を借りましてお礼申し上げます。

本年も、夏の企画、年末の秋季大会に向けて準備を進めておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

(事務局N)

当日は寒いながらも天気に恵まれ、第一日目は56名、二日目には91名と、会員のみならず非会員の方にも多数ご参加をいただき、盛会のうちに幕を閉じることができました。

研究発表は、江戸時代から近現代まで、様々なテーマでの発表が並び、それぞれのコメンテーターの解説に加え、来場者からも活発な質疑応答が行われました。

開催地にほど近い吉祥寺所縁の「前進座」をテーマとした二日目の大会企画では、まずは前進座の立役・嵐圭史氏にご登壇いただき、「前進座歌舞伎と歴史劇」と題したトークと、木下順二作「平家物語による群読『知盛』より」と題した朗読を行っていただきました。

圭史氏の『平家物語』の朗読は新潮CDにもなっていますが、ライブで聞く朗読は、それはそれは迫力満点で、知盛入水の場面が鮮やかに目に見えるようでした。休憩時間には、御自身の書籍に、その場でサインをして下さるサービスもあり、講演に魅了された来場者の長蛇の列ができていました。

休憩後には、シンポジウム「戦後歌舞伎と前進座」が行われました。

吉祥寺に幼少の頃からお住まいの原道生氏のお話では、吉祥寺の地図をもとに、通われていた小学校の校舎などの写真を見つつ、近くにあった前進座住宅のことや前進座学校巡演の「アリババ物語」の思い出、さらに研究者になられてからの稽古場見学のことなども語って下さいました。

昭和29年から昭和63年までの三十四年間、前進座の制作に関わられてきた小池章太郎氏は、昭和三十年代の前進座名コンビ、四代目河原崎長十郎と三代目中村翫右衛門の、個性的な芸の表裏を語って下さいました。幕内にいた方にしか分からないエピソードの数々は、舞台姿を直接知っている方はもちろん、知らない者にとっても大変興味深いものでした。

次にお話し下さった渡辺保氏は、まずは企画タイトルである「戦後歌舞伎」をどう定義するかという点を論じられた上で、御自身が観劇された前進座の歌舞伎演目を、所謂大歌舞伎と見比べ、相撲の星取表よろしく白黒つけた結果を発表され、『五大力恋緎』や『心謎解色糸』など、江戸後期の生世話物に圧倒的な存在感を持つ前進座歌舞伎の特徴を明らかにされました。

司会の犬丸治氏は、これまでの前進座の歩みを、「創成期」「全国巡演期」「翫右衛門・長十郎期」「国太郎・梅之助期」など、現在までを七期に分けて整理した資料を用意してくださり、パネリストの話を理解する手助けをして下さいました。

フリートークでは、やはり昭和三十年代の翫右衛門・長十郎のことが話題の中心となり、中国での公演の際の二人の激突や、芸質の違いからくる必然的な確執から長十郎の脱退に至るまでが詳細に理解できる有意義なシンポジウムとなりました。

ご来場下さった皆様をはじめ、発表者や講演者の方々、会場をお貸し下さった東京女子大学の皆様、企画調整段階からご尽力いただきました運営委員の方々にこの場を借りましてお礼申し上げます。

本年も、夏の企画、年末の秋季大会に向けて準備を進めておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

(事務局N)