70歳も目の前になった。私が長年、アンプ作りで参考してきたブロガーの先達も身辺整理を始められたようだ。理由の第1は耳の聴力だ。特に年齢と伴に衰えていく高音の聴力の低下。これに抗うことはできない。

私も、アンプの仕上げのときに、オシレータを使って周波数対出力を測る。

出力端子にダミー抵抗を繋いで両端の電圧を測るのだが、出力が大きくなると

出力トランスが唸る。一応 15Khzくらいは、その唸り音が聴こえているつもりだ。

でも、健康診断で聴力を測定すると、明らかに10Khzの感度は低下している。

もう、いまの「MJ誌」の金田式アンプには、付いていけないし。

少なくとも、石アンプのパーツ類はトランスを始めとして、小物を含め断捨離すべきかと思い始めている。一番、心配なのは日常的に使っている電池式のEQアンプと同じく電池式のDCコンバータだろうか。故障したら修理する気力がない。

そうなると、DCコンバータは、何か購入するとして、EQアンプは、球を使ってオーソドックスに作るしかないだろう。DL-103用の昇圧トランス、AU-103?を残しておいて良かった。これがあれば、WEの球でCR型イコライザ・アンプくらいは作れるだろう。

フラット・アンプもシンプルな回路で作れるだろう。

当面の悩みは 手持ち最後の球、EL156をどうするかだ。一応、モノラルPPを2台作る予定でパーツは集めてある。今、バラックでシングル・アンプを2台鳴らしたりしているが、

サブ・ウーファーを使えばなんとかなりそうな気もしている。

でも、やはり、ちゃんとEL156pp×2台の音を聴いてみたいとも思っている。

明らかに6384ppの音とは違うので、悩ましい。

最新の画像[もっと見る]

-

プレーヤー復活へ

2ヶ月前

プレーヤー復活へ

2ヶ月前

-

プレーヤー復活へ

2ヶ月前

プレーヤー復活へ

2ヶ月前

-

ORANGE社の小さなアンプ

2年前

ORANGE社の小さなアンプ

2年前

-

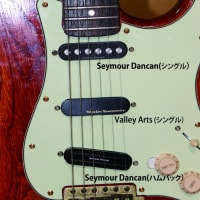

MDギターの改造

2年前

MDギターの改造

2年前

-

MDギターの改造

2年前

MDギターの改造

2年前

-

MDギターの改造

2年前

MDギターの改造

2年前

-

Schector改造記 番外編 その2

2年前

Schector改造記 番外編 その2

2年前

-

Schector改造記 番外編 その2

2年前

Schector改造記 番外編 その2

2年前

-

Schector改造記 番外編

2年前

Schector改造記 番外編

2年前

-

Schector改造記 その5

3年前

Schector改造記 その5

3年前