3月24日付けで、文科省が出した「令和2年度における小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等について(通知)」

通称再開ガイドラインがある。

(https://www.mext.go.jp/content/20200324-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf)

やはり、これが根本的に間違っている、と私は思う。

このガイドラインでは

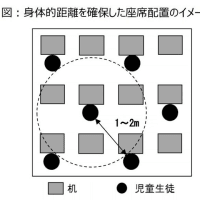

①換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底

②多くの人が手の届く距離に集まらないための配慮

③近距離での会話や大声での発声をできるだけ控える

を学校現場に求めている。

いわゆる3密状態の徹底回避だ。

が、何度も言っているように、普通の学校では、②③条件を容易に満たしてしまう。

これを徹底的に回避しようと思ったら、まるで少年院のような指導をする必要があるが、それは現実的ではないのは自明である。

なので、②③条件については、「ある程度の回避」が限界だ。

①条件も、換気を励行することはできるが、それが限界。

空気清浄機のようなもので完全にウイルスを取り除けるわけでもないし、たとえば風雨などによって窓の開放が不可能な場合だってある。

要するに、学校において「3密の回避の徹底」はそもそも不可能なのだ。

「可能な範囲でやる」ことはできるが、それで感染爆発が起こったら誰が責任をとるのだ?

そもそも命が失われた場合、責任なんてとれなく無いか?という話である。

だから、「3密条件を回避して学校を再開してね」がそもそもおかしい。

「3密条件に対して配慮の必要がなくなったら、学校を再開して良い」

が正解だろう、と、一人の現場の人間としては思う。

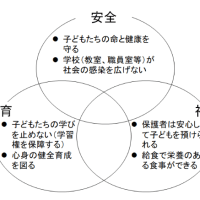

改めて、公立小中学校とは何かを考える。

公立の小中学校の存在意義なんて

子どもに、「多様な他者との関わりを通して、人間的に成長できる」機会を提供することができることくらいなんじゃないだろうか。

で、今の情勢において、感染者数ランキング上位の地域においては

子どもが学校で「他者との関わり」を持つことを最小限にとどめないといけないわけだ。

そんななか、リスクを負わせて登校させる意味あるのか、強く疑問である。

通称再開ガイドラインがある。

(https://www.mext.go.jp/content/20200324-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf)

やはり、これが根本的に間違っている、と私は思う。

このガイドラインでは

①換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底

②多くの人が手の届く距離に集まらないための配慮

③近距離での会話や大声での発声をできるだけ控える

を学校現場に求めている。

いわゆる3密状態の徹底回避だ。

が、何度も言っているように、普通の学校では、②③条件を容易に満たしてしまう。

これを徹底的に回避しようと思ったら、まるで少年院のような指導をする必要があるが、それは現実的ではないのは自明である。

なので、②③条件については、「ある程度の回避」が限界だ。

①条件も、換気を励行することはできるが、それが限界。

空気清浄機のようなもので完全にウイルスを取り除けるわけでもないし、たとえば風雨などによって窓の開放が不可能な場合だってある。

要するに、学校において「3密の回避の徹底」はそもそも不可能なのだ。

「可能な範囲でやる」ことはできるが、それで感染爆発が起こったら誰が責任をとるのだ?

そもそも命が失われた場合、責任なんてとれなく無いか?という話である。

だから、「3密条件を回避して学校を再開してね」がそもそもおかしい。

「3密条件に対して配慮の必要がなくなったら、学校を再開して良い」

が正解だろう、と、一人の現場の人間としては思う。

改めて、公立小中学校とは何かを考える。

公立の小中学校の存在意義なんて

子どもに、「多様な他者との関わりを通して、人間的に成長できる」機会を提供することができることくらいなんじゃないだろうか。

で、今の情勢において、感染者数ランキング上位の地域においては

子どもが学校で「他者との関わり」を持つことを最小限にとどめないといけないわけだ。

そんななか、リスクを負わせて登校させる意味あるのか、強く疑問である。