(ここでいう、初期理科教育とは、小中学校レベルの理科教育のことです。)

最近の理科教育のはやりは、「科学的思考」と「表現力」です

要するに、生徒に「なんでこーなんの?」って考えさせることと、「私はこう思う」と発表させることをちゃんとやりなさい、ということです。

ただ、はっきり言って、私はこの方針に懐疑的です。

公の場で言うと怒られるでしょうけどね。

良い議論とは、基礎的基本的な知識があって成立するものです。

小中学校段階では、基礎基本の習得を重視するべきだと私は考えていますし

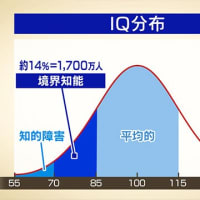

同じ学級内で、基礎基本の習得具合にばらつきが生じる、今のクラス編成のシステムとの相性も悪いと思っています。

だから、私は、アクティブラーニングに対しても、同様の理由で、懐疑的です。

考えさせる、議論させるって、大変なことなのですよ。

私は、現在中1に理科を教えています。

そして、私が使用している教科書には、このような問いかけがあります。

筆箱をつかんでいる手を離すと、筆箱は落ちる。どうしてだろうか?

これを考えろ、そして議論しろって、なかなか難しい事だと思いませんか?

シンプルに答えるなら、「重力がはたらいているから」でありましょう。

ただ残念ながら、この程度の回答は、小学生でもできるから、価値がない。

では、なぜ重力ははたらくのだろうか?と掘り下げてしまうと、あまりに高度すぎて中学生にはふさわしくない。

そんな議論をするよりも、ニュートン登場以前の、アリストテレス的な考え方を生徒から引き出し

「でも、ニュートンは、そうじゃないって言い出したんだわ」

という話に持って行った方が良いと思うんですよね。

先の話は、物理に関する例ですが

次は化学について話をします。

中学校理科では、原子のつくりについて

原子核のまわりを電子がクルクル回っている

と説明します。

化学について詳しい方には、ラザフォードモデルだと言った方がわかりやすいかも知れません。

そして、これは現在の理解とは大きなギャップがあります。

何と言っても、ラザフォードモデルは100年前の代物ですからね。

(別に、ラザフォードを馬鹿にしているわけでは無いですよ。

そのような経緯があって、現在の化学や量子力学の発展があるわけで、大切な歴史です。)

そして、高校に行くと、高校の化学教師に

「実はな、原子のつくりはそんなに簡単では無くてな……」と、ボーアモデルを教えられ

さらに大学に行くと、また同様に「そんなに簡単では無くてな……」と、オービタルによる考え方を教えられるわけです。

だったらもう、これも科学史的に

20世紀の初頭、人類は原子のつくりについて、こんな感じだと解釈した

とラザフォードモデルを提示し、それ以降のことは高校、大学でやればよいとしてしまえば、違和感がない気がします。

ですから、自分は錬金術だって教科書に載せりゃ良いと思っています。

まとめると

小中学校では、一般教養として

いつ頃、だれが、どんな研究をして、どんな知見が得られたのか

それは現在どのように利用されてるのか、または現在のどのような研究につながったのか

を教え、それでおなかいっぱいになる生徒はそれでOK、自然科学とは無縁の人生を送れば良いし

(決してそれは悪いことでは無い)

そんな話を聞いて、テンション上がって

「俺も研究者になりたい」

「何か発見をしたい」

「もっと先を知りたい」

と思う生徒は、高校でより自然科学的な理科を学び、理系大学を志せば良いんじゃないでしょうか。

文科省の人に知れたら怒られるでしょうね。

ああ、匿名って素晴らしい。

最近の理科教育のはやりは、「科学的思考」と「表現力」です

要するに、生徒に「なんでこーなんの?」って考えさせることと、「私はこう思う」と発表させることをちゃんとやりなさい、ということです。

ただ、はっきり言って、私はこの方針に懐疑的です。

公の場で言うと怒られるでしょうけどね。

良い議論とは、基礎的基本的な知識があって成立するものです。

小中学校段階では、基礎基本の習得を重視するべきだと私は考えていますし

同じ学級内で、基礎基本の習得具合にばらつきが生じる、今のクラス編成のシステムとの相性も悪いと思っています。

だから、私は、アクティブラーニングに対しても、同様の理由で、懐疑的です。

考えさせる、議論させるって、大変なことなのですよ。

私は、現在中1に理科を教えています。

そして、私が使用している教科書には、このような問いかけがあります。

筆箱をつかんでいる手を離すと、筆箱は落ちる。どうしてだろうか?

これを考えろ、そして議論しろって、なかなか難しい事だと思いませんか?

シンプルに答えるなら、「重力がはたらいているから」でありましょう。

ただ残念ながら、この程度の回答は、小学生でもできるから、価値がない。

では、なぜ重力ははたらくのだろうか?と掘り下げてしまうと、あまりに高度すぎて中学生にはふさわしくない。

そんな議論をするよりも、ニュートン登場以前の、アリストテレス的な考え方を生徒から引き出し

「でも、ニュートンは、そうじゃないって言い出したんだわ」

という話に持って行った方が良いと思うんですよね。

先の話は、物理に関する例ですが

次は化学について話をします。

中学校理科では、原子のつくりについて

原子核のまわりを電子がクルクル回っている

と説明します。

化学について詳しい方には、ラザフォードモデルだと言った方がわかりやすいかも知れません。

そして、これは現在の理解とは大きなギャップがあります。

何と言っても、ラザフォードモデルは100年前の代物ですからね。

(別に、ラザフォードを馬鹿にしているわけでは無いですよ。

そのような経緯があって、現在の化学や量子力学の発展があるわけで、大切な歴史です。)

そして、高校に行くと、高校の化学教師に

「実はな、原子のつくりはそんなに簡単では無くてな……」と、ボーアモデルを教えられ

さらに大学に行くと、また同様に「そんなに簡単では無くてな……」と、オービタルによる考え方を教えられるわけです。

だったらもう、これも科学史的に

20世紀の初頭、人類は原子のつくりについて、こんな感じだと解釈した

とラザフォードモデルを提示し、それ以降のことは高校、大学でやればよいとしてしまえば、違和感がない気がします。

ですから、自分は錬金術だって教科書に載せりゃ良いと思っています。

まとめると

小中学校では、一般教養として

いつ頃、だれが、どんな研究をして、どんな知見が得られたのか

それは現在どのように利用されてるのか、または現在のどのような研究につながったのか

を教え、それでおなかいっぱいになる生徒はそれでOK、自然科学とは無縁の人生を送れば良いし

(決してそれは悪いことでは無い)

そんな話を聞いて、テンション上がって

「俺も研究者になりたい」

「何か発見をしたい」

「もっと先を知りたい」

と思う生徒は、高校でより自然科学的な理科を学び、理系大学を志せば良いんじゃないでしょうか。

文科省の人に知れたら怒られるでしょうね。

ああ、匿名って素晴らしい。