「授業ができない」「担任がいない」

いま、全国の公立の小中学校で「先生が足りない」という異常事態が起きています。NHKが都道府県と政令指定都市、合わせて67の教育委員会に取材したところ、ことし4月の始業式時点で、半数近い32の教育委員会で、定数に対して少なくとも717人もの教員が不足していたことが明らかになりました。こうした学校では教頭などが担任や授業を受け持つなどして影響を最小限にしていますが、中には授業ができなくなるところも出ています。

(後略)

http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2017_0711.html?utm_int=news_contents_news-closeup_007より

というNHKの報道を見て思ったことを書いてみます。

そういえば、もうすぐ教員採用試験の1次試験の時期ですね。

自分も昔うけました。

教員採用試験の倍率は、どこも1倍を下回ることは普通ありません。

でも、教員不足らしいです。

どこの職場もそうだと思いますが

普通、職場は正社員(正職員)と、バイト、パート、派遣等々の職員の混成です。

実はこれ、公教育の場でも一緒です。

民間で言うところの正社員にあたる教師と、契約社員やパートにあたる教師がいるのです。

呼び方はまぁ色々とありますが、この記事では、前者を正教師、後者を臨時教師と呼ぶことにします。

民間と公立学校の違いは、これらの違いが明確に見えるか見えないかです。

例えば飲食店の場合、名札にアルバイトだのパートだのパートナーだの店長だの、肩書きが書いてあり

客はそれを見て対応を判断することができます。

読者の中には、もしかして、店の対応に納得ができなくて

「悪いけどバイトの君では話にならないから社員か店長を呼んできて」

なんてことを言ったことがあるひともいるかも知れません。

学校の場合は、誰が正規で誰が臨時かを、秘匿する訳ではありませんが、

積極的に公開することもしません。

で、学校に必要な教師をすべて正規でまかなうことはしません。

教師は公務員で、少子化で必要な教師数が減ったから解雇して減らす、ということが難しいのです。

それに、教師の成果を客観的に評価することって結構難しいのですよ。

営業マンなら、どれだけ売ったとか、どれだけ契約を取った、とかで評価ができるし

塾講師なら、生徒をどれだけ良い大学に入れた、とかで評価ができますが

公立学校教師でそのようなことをするのは難しいです。

だから、そもそも正教師で必要教師数が充当されることはなく、不足分を臨時教師でまかなうのです。

臨時教師には様々な雇用形態があります。

常勤、非常勤、市町村による採用、県による採用、等々……

でも、共通して言えるのは、「悪い待遇」です。

待遇が悪い一番の要因だと筆者が考えるのは

「正規だろうが、臨時だろうが、保護者や生徒にしてみれば、先生であることに変わりはない」

ということです。

なんか美談っぽい言い方になってますが、これひどい話でして

要するに、対外的には、ほぼ同じ責任が求められるのです。

容易に想像が付くと思いますが

正規と臨時だったら、当然正規の方が好条件です。

正規であれば、わいせつ事件や飲酒運転でもやらかさない限りはクビにならないし

年齢による昇級、研修を受ける権利、諸手当等々があります。

ところが、臨時はそもそも有期契約。

日々の職責と、教員採用試験に受からなければというプレッシャーとの、悪魔のサンドイッチに悩まされます。

金銭的にも、正規の方が良いです。

まとめると、臨時教師の待遇の悪さは、金銭面や有期契約で有ることでは無いと思います。

金銭面や有期契約という点で不利なのにもかかわらず、正規職員にほぼ近い職責を求められる事だと思うのです。

想像してみて下さい。

仮に、自分の子どものクラスの担任が、臨時教師で、クラスで重大ないじめ案件が発生して、学校が

「あのクラスの担任は正規じゃないんで、勘弁して下さいよ」

なんて言ってきたら許せないでしょう?

当然学校や管理職もそれを分かっていますから

この制度的矛盾に見て見ぬふりをしながら、臨時教師に頼るしかないのが、今の学校教育なんです。

誤解のないように書いておきますけど

臨時だから能力が低い、正規だから仕事ができる、って訳では無いですよ?

それはどこの職場もそうでしょう。

できる社員とできない社員、できるバイトとできないバイトがいるでしょう?

当然、臨時教師の中にも、「こいつはこの業界のために、採用試験に合格するべきではないだろう」と同僚から思われる人もいますが

逆に「なんで受からないんだこの人?」って人もたくさんいます。

多くの臨時教師が、今の自分の状況と職責に疑問を感じながら、目の前の子どものために奮闘しているのです。

だから、臨時教師なんて

「教師になる夢は持っているけれど、教員採用試験に合格できなかった」

という人が臥薪嘗胆の気持ちでやるか、介護や子育てなどの関係で退職した人がフルタイムでは無理だけど教師としてまたはたらきたいと思ってやるくらいで

それ以外にやる理由がないのです。

労働負荷に対する収入や待遇、という意味では、臨時教師なんてやらずにどっかでバイトしたほうがマシだと私は思いますよ。

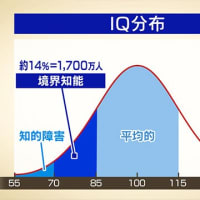

加えて昨今は、発達障害や不登校、家庭環境の複雑化等々、職務は難しくなっていますからね。

臨時教師を目指す人が減る→臨時教師が足りなくなる、なんて

「そりゃ当たり前だろう」

と現場にいる私は思ってしまいます。

ちょっと話は変わるかも知れませんが、うちの職場では、今年度初めにこんなことがありました。

ある学年は、ちょうど120人で前年度を終えました。

1学級の最大数は40名で(これは法律で決まっています)、40名×3クラスになる予定でした。

ところが、4月の頭、新学期が始まる前に、転入生が来て

30名or31名×4クラスに再編成する事になりました。

それはいいんだけど教師が足りない。

教師の定数は、生徒数・学級数で決まります。

学級が増えれば、教師定数も増えるのですが

もう正教師の人事は発動してしまっており、今更正教師は増やせない。

だから足りない分は臨時でまかなわないと、という話になりました。

正直、新年度始まってるのに、臨時教師の職を求めてる人なんて、早々いるわけなく

見つかるまで定数未満の職員で新年度を走り出すという事態に。

4月末ころに人材が見つかり、今は定数が満たされているのですが

この人材捜しで苦労したのは、なんと校長と教頭。

なんでこの人たちがこんな苦労してんの?教育委員会なんとかしろよ、って私は見ていて思ったんですけど

まぁ、今の公教育はこんな状況だということです。

長々と書いちゃいましたけど、

要は金だと思います。

もっと教育に金を割き、待遇を良くすれば、良い人材が臨時であっても教職を求めると思いますし、

そもそも正教師の枠も増やせるかも知れません。

今の学校現場はギリギリだと思います。

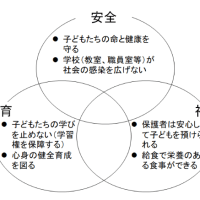

だから、「いじめの発生を防止する」とか「不祥事を根絶する」とか

ゼロからマイナスにならないようにしましょうが目標になり

ゼロをプラスにしましょう、とまではなかなかならない。

でもこの状況を打破するには、国が、財務省が動かないとダメです。

是非みなさん、次の選挙では、教育に金を出すと言っている人に投票して下さい。

老後の心配や今の心配も大切ですが、それらを支えるのは子どもたちであり

その子どもたちへの指導が崩壊すれば、国家が足下から崩れます。

我々現場の教師は、状況が変わるまで、何とか現状で踏みとどまれるよう、頑張りたいと思います。

いま、全国の公立の小中学校で「先生が足りない」という異常事態が起きています。NHKが都道府県と政令指定都市、合わせて67の教育委員会に取材したところ、ことし4月の始業式時点で、半数近い32の教育委員会で、定数に対して少なくとも717人もの教員が不足していたことが明らかになりました。こうした学校では教頭などが担任や授業を受け持つなどして影響を最小限にしていますが、中には授業ができなくなるところも出ています。

(後略)

http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2017_0711.html?utm_int=news_contents_news-closeup_007より

というNHKの報道を見て思ったことを書いてみます。

そういえば、もうすぐ教員採用試験の1次試験の時期ですね。

自分も昔うけました。

教員採用試験の倍率は、どこも1倍を下回ることは普通ありません。

でも、教員不足らしいです。

どこの職場もそうだと思いますが

普通、職場は正社員(正職員)と、バイト、パート、派遣等々の職員の混成です。

実はこれ、公教育の場でも一緒です。

民間で言うところの正社員にあたる教師と、契約社員やパートにあたる教師がいるのです。

呼び方はまぁ色々とありますが、この記事では、前者を正教師、後者を臨時教師と呼ぶことにします。

民間と公立学校の違いは、これらの違いが明確に見えるか見えないかです。

例えば飲食店の場合、名札にアルバイトだのパートだのパートナーだの店長だの、肩書きが書いてあり

客はそれを見て対応を判断することができます。

読者の中には、もしかして、店の対応に納得ができなくて

「悪いけどバイトの君では話にならないから社員か店長を呼んできて」

なんてことを言ったことがあるひともいるかも知れません。

学校の場合は、誰が正規で誰が臨時かを、秘匿する訳ではありませんが、

積極的に公開することもしません。

で、学校に必要な教師をすべて正規でまかなうことはしません。

教師は公務員で、少子化で必要な教師数が減ったから解雇して減らす、ということが難しいのです。

それに、教師の成果を客観的に評価することって結構難しいのですよ。

営業マンなら、どれだけ売ったとか、どれだけ契約を取った、とかで評価ができるし

塾講師なら、生徒をどれだけ良い大学に入れた、とかで評価ができますが

公立学校教師でそのようなことをするのは難しいです。

だから、そもそも正教師で必要教師数が充当されることはなく、不足分を臨時教師でまかなうのです。

臨時教師には様々な雇用形態があります。

常勤、非常勤、市町村による採用、県による採用、等々……

でも、共通して言えるのは、「悪い待遇」です。

待遇が悪い一番の要因だと筆者が考えるのは

「正規だろうが、臨時だろうが、保護者や生徒にしてみれば、先生であることに変わりはない」

ということです。

なんか美談っぽい言い方になってますが、これひどい話でして

要するに、対外的には、ほぼ同じ責任が求められるのです。

容易に想像が付くと思いますが

正規と臨時だったら、当然正規の方が好条件です。

正規であれば、わいせつ事件や飲酒運転でもやらかさない限りはクビにならないし

年齢による昇級、研修を受ける権利、諸手当等々があります。

ところが、臨時はそもそも有期契約。

日々の職責と、教員採用試験に受からなければというプレッシャーとの、悪魔のサンドイッチに悩まされます。

金銭的にも、正規の方が良いです。

まとめると、臨時教師の待遇の悪さは、金銭面や有期契約で有ることでは無いと思います。

金銭面や有期契約という点で不利なのにもかかわらず、正規職員にほぼ近い職責を求められる事だと思うのです。

想像してみて下さい。

仮に、自分の子どものクラスの担任が、臨時教師で、クラスで重大ないじめ案件が発生して、学校が

「あのクラスの担任は正規じゃないんで、勘弁して下さいよ」

なんて言ってきたら許せないでしょう?

当然学校や管理職もそれを分かっていますから

この制度的矛盾に見て見ぬふりをしながら、臨時教師に頼るしかないのが、今の学校教育なんです。

誤解のないように書いておきますけど

臨時だから能力が低い、正規だから仕事ができる、って訳では無いですよ?

それはどこの職場もそうでしょう。

できる社員とできない社員、できるバイトとできないバイトがいるでしょう?

当然、臨時教師の中にも、「こいつはこの業界のために、採用試験に合格するべきではないだろう」と同僚から思われる人もいますが

逆に「なんで受からないんだこの人?」って人もたくさんいます。

多くの臨時教師が、今の自分の状況と職責に疑問を感じながら、目の前の子どものために奮闘しているのです。

だから、臨時教師なんて

「教師になる夢は持っているけれど、教員採用試験に合格できなかった」

という人が臥薪嘗胆の気持ちでやるか、介護や子育てなどの関係で退職した人がフルタイムでは無理だけど教師としてまたはたらきたいと思ってやるくらいで

それ以外にやる理由がないのです。

労働負荷に対する収入や待遇、という意味では、臨時教師なんてやらずにどっかでバイトしたほうがマシだと私は思いますよ。

加えて昨今は、発達障害や不登校、家庭環境の複雑化等々、職務は難しくなっていますからね。

臨時教師を目指す人が減る→臨時教師が足りなくなる、なんて

「そりゃ当たり前だろう」

と現場にいる私は思ってしまいます。

ちょっと話は変わるかも知れませんが、うちの職場では、今年度初めにこんなことがありました。

ある学年は、ちょうど120人で前年度を終えました。

1学級の最大数は40名で(これは法律で決まっています)、40名×3クラスになる予定でした。

ところが、4月の頭、新学期が始まる前に、転入生が来て

30名or31名×4クラスに再編成する事になりました。

それはいいんだけど教師が足りない。

教師の定数は、生徒数・学級数で決まります。

学級が増えれば、教師定数も増えるのですが

もう正教師の人事は発動してしまっており、今更正教師は増やせない。

だから足りない分は臨時でまかなわないと、という話になりました。

正直、新年度始まってるのに、臨時教師の職を求めてる人なんて、早々いるわけなく

見つかるまで定数未満の職員で新年度を走り出すという事態に。

4月末ころに人材が見つかり、今は定数が満たされているのですが

この人材捜しで苦労したのは、なんと校長と教頭。

なんでこの人たちがこんな苦労してんの?教育委員会なんとかしろよ、って私は見ていて思ったんですけど

まぁ、今の公教育はこんな状況だということです。

長々と書いちゃいましたけど、

要は金だと思います。

もっと教育に金を割き、待遇を良くすれば、良い人材が臨時であっても教職を求めると思いますし、

そもそも正教師の枠も増やせるかも知れません。

今の学校現場はギリギリだと思います。

だから、「いじめの発生を防止する」とか「不祥事を根絶する」とか

ゼロからマイナスにならないようにしましょうが目標になり

ゼロをプラスにしましょう、とまではなかなかならない。

でもこの状況を打破するには、国が、財務省が動かないとダメです。

是非みなさん、次の選挙では、教育に金を出すと言っている人に投票して下さい。

老後の心配や今の心配も大切ですが、それらを支えるのは子どもたちであり

その子どもたちへの指導が崩壊すれば、国家が足下から崩れます。

我々現場の教師は、状況が変わるまで、何とか現状で踏みとどまれるよう、頑張りたいと思います。

この記事を書いたのは結構前ですが、全く状況は改善していません。

私の学校(と言っても今年度いっぱいで去りますが)も来年度ある教科の講師が見つからず、他教科の先生に臨時免許を出すことで乗り切ると言うことが決まりました。

これは乗り切れたと言えるのでしょうか。

こんなんで良いのか公教育、って感じ。

こんなことやってるから、親から「学校の授業や課題なんてテキトーでいいから塾の勉強に力を入れなさい」って言われるんでしょうね。

そもそも、講師に依存した今の公教育システムに問題があると思います

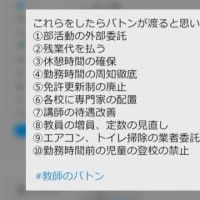

職員が確保できないなら、やらねばならぬことを縮小するべきなのですが、文科省はその逆をします。(英語の教科化、プログラミング教育の導入……)

何考えてるんだろう、ってのが正直なところ