どんな財政の再建でも、その基本は、「入るをはかって、出ずるを制す」である。

「入るをはかる」ことが出来なければ、「出ずるを制す」しか方法がない。

分度とは言ってみれば、「自己の能力を知り、それに応じた生活の限度を定めること」である。

「わたしのやり方は、質素、倹約を旨とし、それによって余剰を生み出し、その余剰で他人の苦難を救い、それぞれが刻苦精励して、家業に励み、善行を積んで悪行はなさず、よく働いて、一家の安全をはかるというやり方である。どの家もこのように努力すれば、貧しい村も豊かになり、滅亡寸前の村も必ず復興できる。」

「二宮金次郎の一生」(三戸岡道夫著 栄光出版社)からの抜粋ですが、まさに経営再建、企業再生の真髄を捉えています。一般的な再建プログラムが「一時しのぎ」に始終するのは、まさにこの基本的な原理原則を「芯柱」にしていないからです。

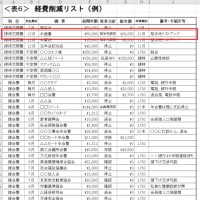

たとえば、再建プログラムの「経費削減対策」が「経費節約」にしかなってなっていないのは、「指数」や「%」で「数字」をこねくり回すことしかやっていないからです。

既存のやり方で前年以上に頑張って働いても、「入る」は減るのが当たり前の経営環境のなかでは、「辻褄合わせ」や「ゴールシーク」で予算を作るから、結果的に赤字の垂れ流しが続くのです。まずは、「出を制す」予算を作成し、「余剰」「分度外」を必死で生みだすのです。

そうして生み出した「余剰」「分度外」を未来の「入り」(売り上げ)の核となる「新規事業対策」や「人」につぎ込んでいくことです。