高崎市のお客さん、大和屋の社長さんからの頂き物ですが

デザイン的にどう見ても年代物のような気がしますが、説明書等は新品が同封されています。

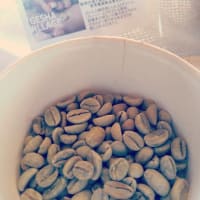

生の珈琲豆も「マンダリン」「コロンビア」「ブラジル」「エチオピア」と「イルガチャフィGI(W)」...?と5種類も貰いました

で、まずは「マンダリン」からの挑戦であります。

生の珈琲豆は薄緑色で小さい印象。

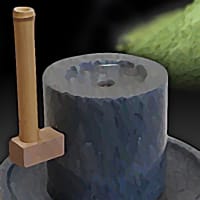

器具の珈琲豆を入れる内部はこんな感じで、上に細いドーナッツ状の熱源があり、豆をかき混ぜるプロペラがあります

写真では見えませんが豆の排出口は右の下にあります。

ボタンを押すとプロペラが回転し始め、タイマーをセットすると遠赤外線が熱源から発射される仕組みばってが

プロペラと本体の間に豆が入り込み、回転が止まりそう????

プロペラをつつくために用心のために割り箸を用意。

生豆を入れて焙煎開始

器具が冷たい状態から開始して25分経過

想像通りプロペラに豆が引っ掛かり「グググ」と音が出る事5分に一回、そのたびに割り箸でつつく必要があり側を離れられません。

薄い煙りが出はじめ、豆が膨らみ薄茶色になってきたら豆を排出して冷やすとですが、、、、

くるくる回る豆をじっと見つめていると「もう良さそう?」「もう少し?」

良く分からんようになるけん「一度視線を外してから焙煎の状況を見る」の繰り返しで判断しました。

「良し、こんくらい」で豆をだしました」

後は、ウチワでバタバタとあわいで急激に豆の温度を下げて完了。で、同時に薄皮も飛ばします。

早速、焙煎したての一杯。

気がついたのは、珈琲豆の表面に全く油が無い事。

多分、貯蔵している間に染み出してくるものと思われます。

今回は、生豆の状態から焙煎に約30分、挽きに数秒、抽出に1分。

肝心の風味は、若干焙煎が浅かったのか「酸味」が強いような?丁度いいような?

よう分からん、、、ですが、蒸らしの時の粉の膨らみはボールのように丸くなり感動しました。

全体としては、たいして難しくはなかです。

次回は、あとほんのチヨッと深く焙煎しようと思います。

デザイン的にどう見ても年代物のような気がしますが、説明書等は新品が同封されています。

生の珈琲豆も「マンダリン」「コロンビア」「ブラジル」「エチオピア」と「イルガチャフィGI(W)」...?と5種類も貰いました

で、まずは「マンダリン」からの挑戦であります。

生の珈琲豆は薄緑色で小さい印象。

器具の珈琲豆を入れる内部はこんな感じで、上に細いドーナッツ状の熱源があり、豆をかき混ぜるプロペラがあります

写真では見えませんが豆の排出口は右の下にあります。

ボタンを押すとプロペラが回転し始め、タイマーをセットすると遠赤外線が熱源から発射される仕組みばってが

プロペラと本体の間に豆が入り込み、回転が止まりそう????

プロペラをつつくために用心のために割り箸を用意。

生豆を入れて焙煎開始

器具が冷たい状態から開始して25分経過

想像通りプロペラに豆が引っ掛かり「グググ」と音が出る事5分に一回、そのたびに割り箸でつつく必要があり側を離れられません。

薄い煙りが出はじめ、豆が膨らみ薄茶色になってきたら豆を排出して冷やすとですが、、、、

くるくる回る豆をじっと見つめていると「もう良さそう?」「もう少し?」

良く分からんようになるけん「一度視線を外してから焙煎の状況を見る」の繰り返しで判断しました。

「良し、こんくらい」で豆をだしました」

後は、ウチワでバタバタとあわいで急激に豆の温度を下げて完了。で、同時に薄皮も飛ばします。

早速、焙煎したての一杯。

気がついたのは、珈琲豆の表面に全く油が無い事。

多分、貯蔵している間に染み出してくるものと思われます。

今回は、生豆の状態から焙煎に約30分、挽きに数秒、抽出に1分。

肝心の風味は、若干焙煎が浅かったのか「酸味」が強いような?丁度いいような?

よう分からん、、、ですが、蒸らしの時の粉の膨らみはボールのように丸くなり感動しました。

全体としては、たいして難しくはなかです。

次回は、あとほんのチヨッと深く焙煎しようと思います。