京都市内の帯(着物の帯)屋さんだそうで

新規にカフェを立ち上げるとのお話。

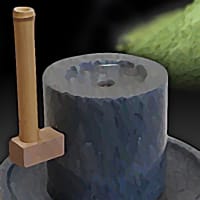

京都市北区の鞍馬口通りに面した所にあり、カウンターにお茶臼(抹茶臼)を置きお客さんが自分で挽いて自分で茶せんでお茶をたてて頂くスタイルだそうです。

主に外国人の予約で運営される計画をお考えで、私の残念ながら誰も来ない開店休業の石臼体験所?と目指す方向性は同じでワクワクしました。

以下は来店前に先方のご質問に対する回答内容です(参考までに)

(写真は一部加工しています)

早速ですが、写真からわかる範囲でお答えします。

From: 石工房 吉田 [mailto:millstone-yoshida@helen.ocn.ne.jp]

Sent: Sunday, September 08, 2019 2:16 PM

To: *************

Subject: 石工房吉田 問合せの件

○価格が4倍近く違います(多分ですが、製造直売ではないのではないか?と思いますので、営業費が加算されている事と価格が高い事が高級品と認識される場合がありますので、その辺りの違いだと思います)

○石材の表面反射の具合から、材料は花崗岩(御影石)と思われますので私の使用している石種と同じで、石臼本体の強度は同じと思います

○材料投入穴が中心に開いていますが、この穴は下臼から出ている中心軸

の受け穴と共用になっています。この構造の場合は材料は投入穴と中心軸の隙間分だけ石臼内部に飲み込まれて行きます。(中心軸は摩耗のない鉄又はステンレス鋼でさらに円柱形ではなく円錐形である必要があります)

私の場合、この構造は投入穴の直径と中心軸の直径の設定が難しい事と長年の使用による摩耗で設定したクリアランスが狂ってしまう可能性を考え採用していません

○取って棒(回し棒)に竹(真竹)を使用してありますが、和風を強調するデザインで耐久性は低いと思います。

私の場合は、外皮が非常に強い山櫻を使用しています。長年の使用で艶が出ます。

○取って棒と本体の連結には木材(樫)が使われていますが、本体にほぞ穴(凹み)を刻み木材を打ち込んでありますので、木材が乾燥する冬場と膨張する夏場では、ほぞとの噛み合いが違ってしまいますし、長年の使用では必ず木材側にガタが発生します。

私の場合は上臼と一体で制作(削りだし)しているので、この連結用の部材は存在しません。

○石臼の大きさ等は、私の製品と大差はないように見えます。

○最大の違いですが、下臼が挽けた粉を最後に多分刷毛などで集める構造になっていますが、私の製品は取って棒の下部に刷毛が取り付けてあり上臼の回転と同時に粉をその都度集めてセットした容器に落とします。

参考資料の写真での全体的な意見すが、誰が見ても某CMを連想するでしょうし純和風で雰囲気はあるし、挽けた抹茶は美味しそうで「正しく抹茶臼」と誰もが納得する製品だと思います。

世の中ではこの「形」「デザイン」が主流だと思います。

以上ご参考になりますか分かりませんが。

熊本県天草市石工房吉田

新規にカフェを立ち上げるとのお話。

京都市北区の鞍馬口通りに面した所にあり、カウンターにお茶臼(抹茶臼)を置きお客さんが自分で挽いて自分で茶せんでお茶をたてて頂くスタイルだそうです。

主に外国人の予約で運営される計画をお考えで、私の残念ながら誰も来ない開店休業の石臼体験所?と目指す方向性は同じでワクワクしました。

以下は来店前に先方のご質問に対する回答内容です(参考までに)

(写真は一部加工しています)

早速ですが、写真からわかる範囲でお答えします。

From: 石工房 吉田 [mailto:millstone-yoshida@helen.ocn.ne.jp]

Sent: Sunday, September 08, 2019 2:16 PM

To: *************

Subject: 石工房吉田 問合せの件

○価格が4倍近く違います(多分ですが、製造直売ではないのではないか?と思いますので、営業費が加算されている事と価格が高い事が高級品と認識される場合がありますので、その辺りの違いだと思います)

○石材の表面反射の具合から、材料は花崗岩(御影石)と思われますので私の使用している石種と同じで、石臼本体の強度は同じと思います

○材料投入穴が中心に開いていますが、この穴は下臼から出ている中心軸

の受け穴と共用になっています。この構造の場合は材料は投入穴と中心軸の隙間分だけ石臼内部に飲み込まれて行きます。(中心軸は摩耗のない鉄又はステンレス鋼でさらに円柱形ではなく円錐形である必要があります)

私の場合、この構造は投入穴の直径と中心軸の直径の設定が難しい事と長年の使用による摩耗で設定したクリアランスが狂ってしまう可能性を考え採用していません

○取って棒(回し棒)に竹(真竹)を使用してありますが、和風を強調するデザインで耐久性は低いと思います。

私の場合は、外皮が非常に強い山櫻を使用しています。長年の使用で艶が出ます。

○取って棒と本体の連結には木材(樫)が使われていますが、本体にほぞ穴(凹み)を刻み木材を打ち込んでありますので、木材が乾燥する冬場と膨張する夏場では、ほぞとの噛み合いが違ってしまいますし、長年の使用では必ず木材側にガタが発生します。

私の場合は上臼と一体で制作(削りだし)しているので、この連結用の部材は存在しません。

○石臼の大きさ等は、私の製品と大差はないように見えます。

○最大の違いですが、下臼が挽けた粉を最後に多分刷毛などで集める構造になっていますが、私の製品は取って棒の下部に刷毛が取り付けてあり上臼の回転と同時に粉をその都度集めてセットした容器に落とします。

参考資料の写真での全体的な意見すが、誰が見ても某CMを連想するでしょうし純和風で雰囲気はあるし、挽けた抹茶は美味しそうで「正しく抹茶臼」と誰もが納得する製品だと思います。

世の中ではこの「形」「デザイン」が主流だと思います。

以上ご参考になりますか分かりませんが。

熊本県天草市石工房吉田