どうも、こんにちは。

このところ公私供にオフの多忙で前回記事から一週間近く、さらにシリーズ前回より1ヶ月以上も経ってしまいましたが。

少しずつでも再会していきたいと思います。

もう7月。

京都では「祇園祭」の季節になりました。今年も、祇園祭の特集記事でも書いていきます。

今回は、祇園祭の山鉾のひとつ「役行者山(えんのぎょうじゃやま)」を紹介します。

「役行者山」はシリーズ第44回でもとりあげたことがありますが、今回改めてとりあげます。

また今回は「立て前」という、町会所で子供たちがちまきや記念品などを売る声を収録しましたので、それも併せて紹介します。

まずはいつもの通り、アクセスから。

京都のほぼ中心、烏丸御池から。

最寄りの交通機関は京都市営地下鉄「烏丸御池」駅でしょうか。

「4-1」番出入り口から、烏丸御池交差点の南西角に出ます。

そこから御池通りを少し西へ行きますと、室町通りと交わる道へ。

室町通りを南へ。

室町姉小路と三条の間辺りだったかな。

そこに「役行者山」の会所があります。

今年(2015年)この山鉾は「後祭」で巡行することになっていますから、この写真のような光景が見られるのは、この山鉾の組み立てが終わって、後祭の宵山がある21日から23日でしょうか。

会所の中へ。

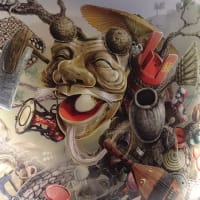

「水引」「前掛」「胴掛」「見送り」などと呼ばれる装飾が展示されています。

歴史があり、芸術的価値の高い作品ばかりだそうです。

詳細はこちらにありますが、「山鉾は動く美術館」とも言われるように、こういう歴史的・芸術的価値の高い作品が町の中にある。町の人々によって守られ続けてきた。

こんなところも、「祇園祭」山鉾の面白さのひとつでもあります。

会所の片隅にいわくありげな石が。

第44回の時には、私の情報不足というか勉強不足で、この石のことがわからなかったのですが。

これは「役行者神腰掛け石」という石です。

この山鉾に祀られて居る修験道の開祖「役行者」が、大峯山や葛城の地で修行をした後、生地・茅原の里から井戸を通ってこの地にかけ上がり、この石に腰掛けて精神修行をした、と伝えられています。

また、役行者はこの石に手を当てて身体の凝りを直したとも伝えられています。

この石に触れると、身体の凝りが治り、役行者の知徳も授かるそうですが……。

そして、「役行者山」に祀られている3体の神様です。

中央の像が、役行者です。

左側は、「一言主(ひとことぬし)」という葛城山に居た神様です。

右側は、女性の姿をした葛城山の神様です。

この3体について詳細は、第44回で述べたので、ここでは繰り返しませんが。

役行者が一言主神などの鬼神に命じて大和国の金峯山と葛木山の間に橋をかけようとした伝説をモチーフにしているようです。

最後に。

町会所に響き渡る子供たちのかわいい「立て前」(ちまきや御守り、記念品などを売る声)の様子を撮影しましたので、その様子も以下の動画にて。

(注:ただし子供たちのプライバシーに配慮して、直接顔を映さないように注意しました)

【動画】祇園祭「役行者山」にて

シリーズ次回も、祇園祭の特集をします。

それでは今回はここまで。

また次回。

*「役行者山」会所の周辺地図はこちら。

*「祇園祭」のHP

http://www.gionmatsuri.jp/

*京都妖怪探訪まとめページ

http://moon.ap.teacup.com/komichi/html/kyoutoyokai.htm