(記事中の写真はクリックで拡大します。プライバシー保護等の為、人の顔部分に修正を加えていることがあります)

どうも、こんにちは。

年度末ともなりますと、特に仕事面でオフが多忙になってしまいます。

その為、シリーズ前回から半月近く更新が滞ってしまいましたが。

それでシリーズ再開時は、今年のひな祭りの日に開催された、京都の妖怪伝道師・葛城氏による、「京都魔界ひなまつりツアー」のレポート記事を何回かに渡って掲載するつもりでしたが。

今回は予定を少々変更して、特別編といきたいと思います。

いわゆる「コロナ危機」。

通称、「コロナウイルス」。

正式名称は「新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 」。

2019年11月頃にウイルスの存在が確認され、その後中国・武漢辺りから凄まじい感染力で、わが国を含む世界各地に広まり、多数の死者・重症者を含む感染者を出してしまった。

全世界の人や物の流れを制限し、各国の経済活動や国民生活にも、甚大かつ深刻な影響を及ぼしました。

2020年7月に予定されていたという東京オリンピックも延期せざるをえないほどの影響をも及ぼしたこのコロナ危機は、後の歴史にまで語り継がれると思われます。

そして京都の街も、京都各地の霊場魔所にもこの危機の影響を免れられなかった場所も多数。

今回はその中の、八坂神社を訪れ、さらに疫病(感染症)退散を祈願して登場した茅の輪(ちのわ)を観てきました。

前置きが長くなってしまいましたが。

3月某日、京都のメインストリート・四条通りの東端に立つ、西楼門から入ります。

ここには祇園祭の時を含み何度も訪れていますが、一応はいつもの通りアクセス紹介からいきます。

京都市営バス「祇園」停留所及び京都バス「祇園」停留所が最寄りの交通機関ですが。

他にも京阪電車「祇園四条」駅から5~10分ほど歩くとたどり着けます。

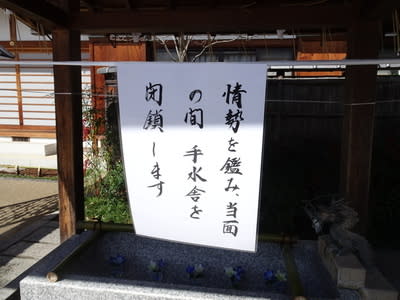

西楼門から入った参道脇にある手水舎。

感染症防止対策として、この時手水舎の水が止められていました。

なお、さらに先日訪れました京都・晴明神社でも同じ理由で、手水舎の水が止められていました。

境内の他の手水舎もこんなんです。

しかし本来ならば、身を清める為のものである手水舎の水が、感染の危険があるからといって止められるというのは・・・一体!?

うーん。

この記事を書いている現在(3月末頃)も、コロナ危機は収束しそうにも無いので、手水舎の水は止められたままでしょう。

西楼門から境内参道を進んですぐの場所に立つ「疫神社」。

疫神社前の撮影は禁止されていましたので、この写真はできる限り離れた場所からズームアップして撮りました。

その為、見にくくなっております。

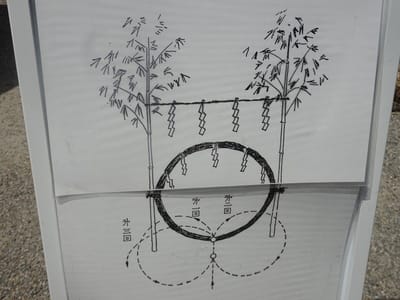

この時疫神社の鳥居には、7月31日の「夏越祭」に付けられる「茅の輪(ちのわ)」が。

疫神社と夏越祭についてはシリーズ第50回で紹介したことがありますが、ここで疫神社と茅の輪の由来について、少し話を。

八坂神社の境内社でもあるここ「疫神社」に祀られているのは、日本神話にも登場する「蘇民将来(そみんしょうらい)」という人物が祀られています。

昔、八坂神社の主祭神・牛頭天王(=スサノオ)が諸国を巡っていた時、巨旦将来(こたんしょうらい)という人物に宿を請いました。しかし巨旦将来は、金持ちであったにもかかわらず、宿を貸すのを拒みました。

その兄弟であった蘇民将来(そみんしょうらい)は、貧しかったのですが、粟穀で座を敷き、粟の粥で手厚くもてなしました。

牛頭天皇は庶民将来に自分の正体を明かし、「茅の輪をつけて、“蘇民将来の子孫なり”といえば、災厄から逃れるであろう」と言い残しました。

その後、巨旦将来の子孫は皆、疫病により絶えてしまいましたが、蘇民将来の子孫は後の世まで栄えました。

この神話に由来して、「我、蘇民将来の子孫なり」と唱えながら茅の輪をくぐり、疫神社に礼拝します。

疫神社から境内参道を進んで、「大国主社」へ。

清水寺の地主神社(※シリーズ第24回や第108回で紹介)にも祀られている、縁結びの神様・大国主命(おおくにぬしのみこと)です。

現在は工事中で、神様は本殿内に移動中のようです。

本殿に礼拝。

茅の輪の前には茅の輪くぐりの方法が明示されています。

この手順で、「(我)蘇民将来、子孫なり」と唱えながらくぐります。

今回のコロナ危機及び外出自粛の呼びかけは、京都の霊場魔所にも少なからぬ影響を与えました。

そして、私自身の活動も、この『京都妖怪探訪』シリーズも大きな影響と制約を受けてしまっています。

一刻も早いコロナ危機の収束、沈静化を願って、境内を後にします。

南楼門の脇には、咲きかけの桜が。

今回はここまで。

また次回。

*八坂神社のHP

http://www.yasaka-jinja.or.jp/

*八坂神社へのアクセス・周辺地図はこちらをご覧下さい。

*『京都妖怪探訪』まとめページ

https://kyotoyokai.jp/