つくづく思いますと。

まず暦ばみてんなっせ・・・・・

今の太陽暦と違い「うるう年」だけや無うて

「うるう月」やらあったとですばい。

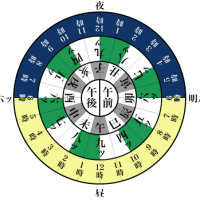

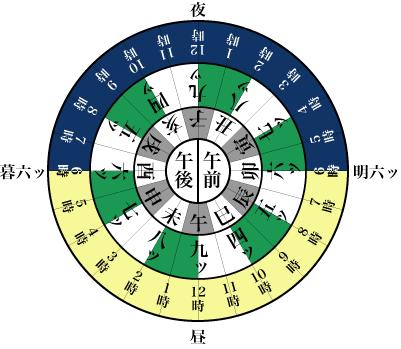

それに一日ば12等分した「時」

昼夜でそれぞれ四つ~九つの6等分

「暮れ六つ」やら「明け六つ」やら言いますね。

「お江戸日本橋七つ立ち♪」て言うとは朝4時のこと。

旅に出たら一日で朝の4:00から夕方の4:00まで歩むとですぜ。

そいけん宿屋では朝飯食わんで途中日が昇ったくらいの時間で

一膳めしやで朝食となるとですね。

六つは6時やけんわかりやすかですね。

これば鐘で知らせよったっちゃけど季節によって

夜明けや日の入りはかわるけんそのたんびに変えよったらしい。

驚きですね。夏の六つと冬の六つは2時間くらい違うとでしょうか?

今でいう「サマータイム」ですもん。

今も夏場の7:00と冬場の7:00は明るさが全然違いますもんね。

それにしちゃぁ時間の単位が大まかです。

1刻が2時間単位です。半刻が1時間最低が四半刻で15分。

それだけおおらかな暮らしやったとでしょう・・・・

時計の無かけんカップラーメンも感覚で食べごろば見らな・・

その時代カップラーメンは無かったですね(>_<)

タイムマシンでカップラーメン大量につんで江戸時代に

タイムスリップしたらそら大儲けでけるとぃね・・

乾麺でも良かね・・

それより驚くとが貨幣の換算。

今は「円」で統一され10進法やけん判りやすかばってんが

江戸時代は両・分・朱・文・匁てわかれとります。

匁は貨幣の単位や無くて重さです。

そいけん銀一匁と金一匁は価値が違います。

ちなみにこれが一匁の重さげなです。

1両=4分=16朱=4000文・・・て書きながらももうわからん。

それに金貨銀貨の違いもあるけん札差屋(両替商)の店員は数字に疎かったら

仕事になりませんね。数字に疎いおいしゃんは到底無理です。

一万円札で自販機でタバコ買えんとと一緒で庶民が1両やら貰うたら

使い道に困ったやろうて思いますよ。

その辺のぼてふりはそげなお釣りも持ってなかったでしょうからね・・

かけ蕎麦(16文)、てんぷら蕎麦(32文)、銭湯料金(8文)くらいが

感覚的にわかるくらいです。

蕎麦代より風呂の方が安かとには驚きです。

米一升(150文)ってやっぱお米は当時も高かったっちゃね。

当時から算術にも長けとったちゃけん

やっぱ日本民族は頭が良かったっちゃね~~

大東亜戦争時でさえ米兵は掛け算九九さえ知らんとが多かったて聞きます。

掛け算九九どころか当時は割り算九九もあったとですから・・

それにそろばんに暗算にも長けとります。

そげな日本人でも悲しいかなおいしゃんは

せいぜい掛け算九九くらいしか使えません(>_<)