次なるデジカメは、CASIOのEXILIM EX-Z1050。

とうとうジャンクデジカメも1000万画素に突入だ。

さすがにちょっと高くて1300円で落札。

症状は電池押さえ爪折れとレンズが途中まで出たまま。

先ずは、レンズのスティックを外さねば。先ずは外から見えるネジを外して

本体をばらす。背面パネルは、操作キーのフレキがつながっているので、

切らない様にコネクタのロックを持ち上げて外す。

ちなみに、Z700までのシリーズに比べて、化粧パネルが多用されていて

化粧パネルを外しながらでないと、前後の外筐を止めるネジにアクセス

できない。

↓何とか、外筐パネルを外して3枚におろす。

↓化粧パネルや、押さえ板が多用されている。

同じZシリーズだが、Z500~700迄とはだいぶ構造が異なる。

↓横の押さえ板の位置

↓上の押さえ板の位置

↓背面のLCDを外す時には、バックライトの結線の半田を外す必要がある。

↓こちらはストロボへの配線

今回はレンズトラブルだけなので、基板を外さないので、上記の配線は

どちらも外さずに作業をする。

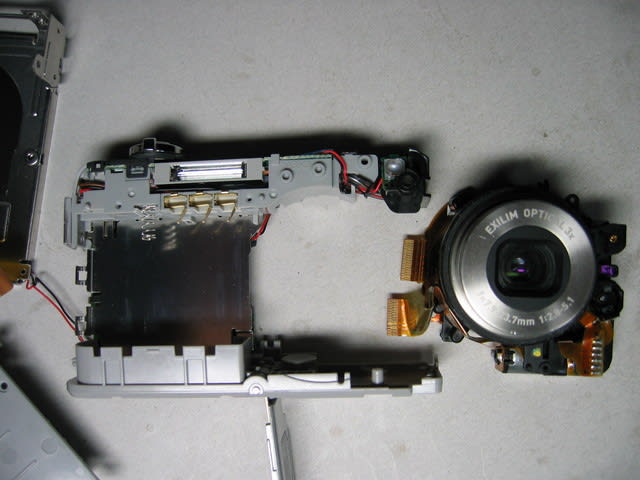

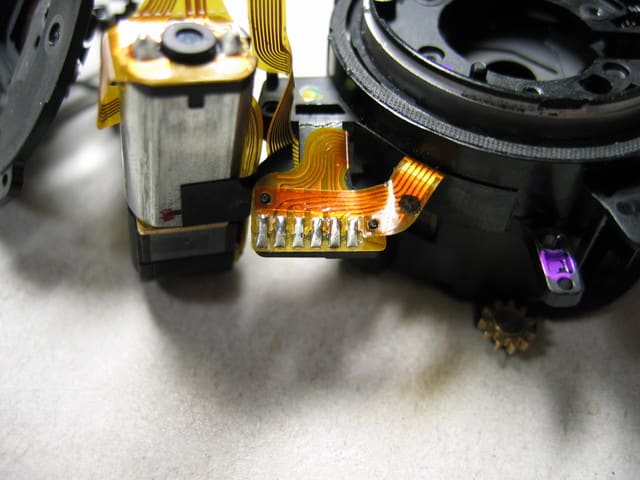

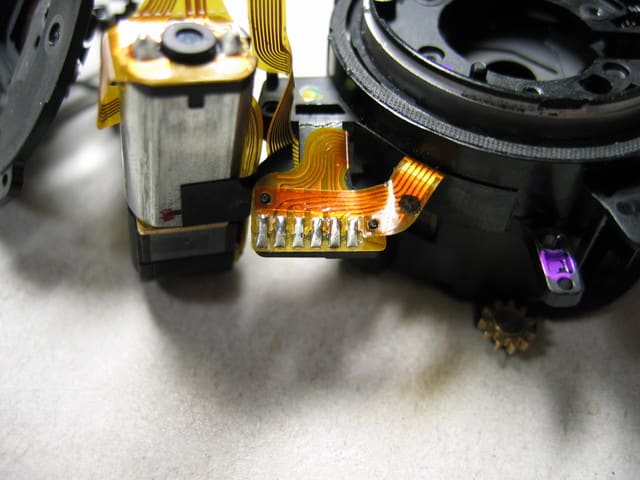

↓レンズをつなぐフレキを2ヶ所外す。(写真はシャッターのフレキも外してる)

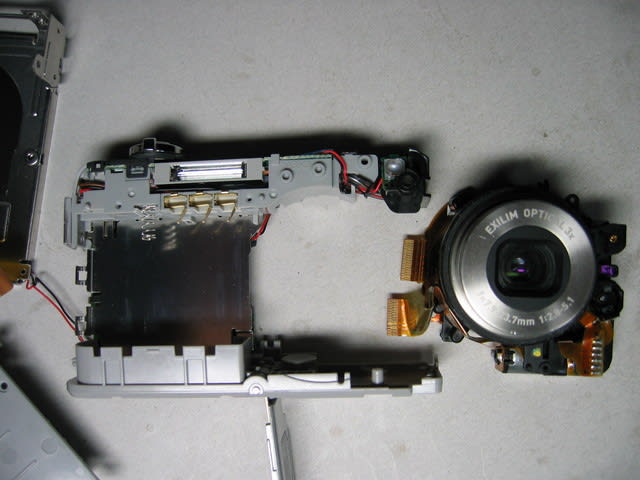

↓レンズを取り外す(写真は電池カバーも取り外してます)

↓レンズの傾き具合はこんな感じ。

ここから出っ張ったレンズを引っ込める為にレンズ自体をばらすが、

レンズが突っかかっているから、普通には外れてくれないので、取りあえず

バラせるところから、どんどんバラしてみる。

↓レンズユニット背面。ここからCCDとレンズ裏の板を外す

CCDユニットの下にもネジが隠れているので、CCDを先に外す。

↓背面の内部はだいぶZ500~700系とは異なる

↓レンズ先端の化粧板を外す

↓レンズの前玉部分を外す

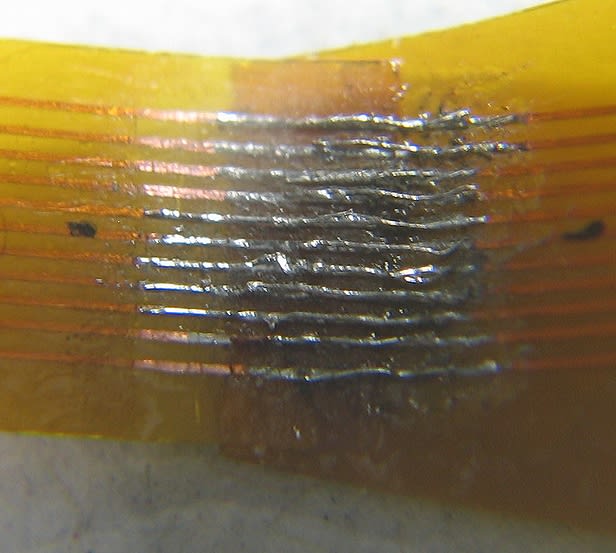

↓シャッター部分へのフレキの半田付けを外す

↓前筒と中間筒?が外れるこの状態でやっとスティックは解除

↓ついでに前筒部分だけまでバラしてみた。

↓バラした前筒、中間筒を元通りに組み付ける

一応、鏡筒はスムーズに動くようになった。

↓シャッターからのフレキを半田付けして、先端化粧パネルも取付。

↓再び本体に取り付ける。

組み上げて電源を入れるがうまく動かない。

もう一度バラして眺めて見て、レンズ横の位置センサらしき物の

ポジションがどうも気に入らないので、少し位置センサを回して

この辺かな?って感で位置を決めて、再び組み付け。

↓これが当たったのかその後は、無事に動作するようになった。

よしよし、これで1000万画素カメラが手に入ったぞ!

ちなみに電池の押さえ爪に関しては、取りあえず蓋を閉めれば

つかえるので、当分そのままでも問題ないだろう。

2013.6.3追記:Z1050の分解初期の化粧板の外し方はこちら。

とうとうジャンクデジカメも1000万画素に突入だ。

さすがにちょっと高くて1300円で落札。

症状は電池押さえ爪折れとレンズが途中まで出たまま。

先ずは、レンズのスティックを外さねば。先ずは外から見えるネジを外して

本体をばらす。背面パネルは、操作キーのフレキがつながっているので、

切らない様にコネクタのロックを持ち上げて外す。

ちなみに、Z700までのシリーズに比べて、化粧パネルが多用されていて

化粧パネルを外しながらでないと、前後の外筐を止めるネジにアクセス

できない。

↓何とか、外筐パネルを外して3枚におろす。

↓化粧パネルや、押さえ板が多用されている。

同じZシリーズだが、Z500~700迄とはだいぶ構造が異なる。

↓横の押さえ板の位置

↓上の押さえ板の位置

↓背面のLCDを外す時には、バックライトの結線の半田を外す必要がある。

↓こちらはストロボへの配線

今回はレンズトラブルだけなので、基板を外さないので、上記の配線は

どちらも外さずに作業をする。

↓レンズをつなぐフレキを2ヶ所外す。(写真はシャッターのフレキも外してる)

↓レンズを取り外す(写真は電池カバーも取り外してます)

↓レンズの傾き具合はこんな感じ。

ここから出っ張ったレンズを引っ込める為にレンズ自体をばらすが、

レンズが突っかかっているから、普通には外れてくれないので、取りあえず

バラせるところから、どんどんバラしてみる。

↓レンズユニット背面。ここからCCDとレンズ裏の板を外す

CCDユニットの下にもネジが隠れているので、CCDを先に外す。

↓背面の内部はだいぶZ500~700系とは異なる

↓レンズ先端の化粧板を外す

↓レンズの前玉部分を外す

↓シャッター部分へのフレキの半田付けを外す

↓前筒と中間筒?が外れるこの状態でやっとスティックは解除

↓ついでに前筒部分だけまでバラしてみた。

↓バラした前筒、中間筒を元通りに組み付ける

一応、鏡筒はスムーズに動くようになった。

↓シャッターからのフレキを半田付けして、先端化粧パネルも取付。

↓再び本体に取り付ける。

組み上げて電源を入れるがうまく動かない。

もう一度バラして眺めて見て、レンズ横の位置センサらしき物の

ポジションがどうも気に入らないので、少し位置センサを回して

この辺かな?って感で位置を決めて、再び組み付け。

↓これが当たったのかその後は、無事に動作するようになった。

よしよし、これで1000万画素カメラが手に入ったぞ!

ちなみに電池の押さえ爪に関しては、取りあえず蓋を閉めれば

つかえるので、当分そのままでも問題ないだろう。

2013.6.3追記:Z1050の分解初期の化粧板の外し方はこちら。