さて、9月16日の新潟遠征、薄雲に襲われながらの撮影であるが、天頂近くに来たM31を、新兵器で撮り損ねたが、気を取り直して、いつもの13cmでM31を撮って見た。

今回、かなり空が暗かったので、光害フィルター無しで撮影してみた。併せて、初めて2分での露出も試して見た。一枚試写して見ると、かなり全体が白っぽく露光される。ISOを落とすと、余り白く成らずに済み画質も改善するのだが、どうしても全体の露光量を減らしている様な気がするので、ISO感度を落とさず、ISO3200のままで撮影してみた。たぶんこれでもFlataideで何とかなるだろう。

ただ、中心部が広範囲に飽和しているので、これは32秒と64秒の多段階露光でカバーする事とした。薄雲に邪魔をされたカットを除くと、2分8カット、1分10カット、32秒4カット程が何とか使えるコマだった。

【↑M31 アンドロメダ銀河】

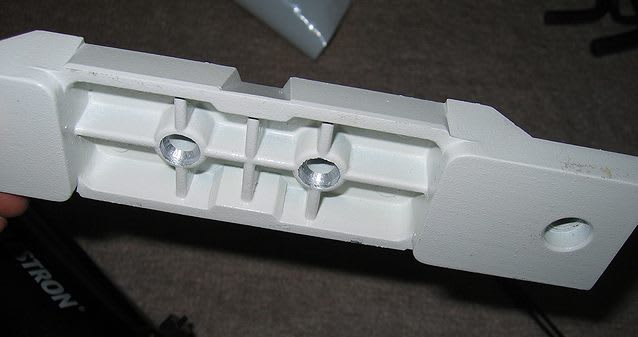

SM-R125S/D:130 f:720 PL40mm 18倍 SP赤道儀+AL90+SkySenser2

コリメート法 PowerShotS90 ISO:3200 F:2.0 f=6mm Noise減算:ON

S:128秒x8コマx55% 64秒x10コマx30% 32秒x4コマx15%

35mm版換算で504mm相当 撮影場所:新潟県妙高高原市

撮影日:2012/9/17 00:22-02:13

Registax/YIMGでコンポジット→YIMGで回転、751mm相当にトリミング

(67%)→FlatAideでかぶり補正→GIMP2でトーンカーブ・サイズ調整

前回の富士山での64秒、光害フィルター付きの画像と比べると、銀河の周辺の淡い部分がハッキリ映し出されたし、複雑な暗黒帯の様子も良く写ったと思う。

ただ最初に1分露光で撮影している時に電池が切れて、一旦カメラをアダプタから外して再取り付けを行ったせいか、その後の微妙に光軸のズレがで起こっているコマを合成しているので、Flataideでの補正がもう一つで、銀河の周辺が少しぼやけたような、ちょっと不自然な感じに成っている様な気がしないでもない。銀河の全景が写せていないので、ちょっと判断がつき難い所ではある。

ちなみに、M31の画像処理は難しいと良く言われている。銀河の中心を大きく飽和させない事はそれ程難しくないが、銀河の周辺の淡い部分の出方と、暗黒帯の見え方や、銀河の透明感など色々の観点での妥協点を見つけるのがかなり難しい。

今回の画像も、色々なトーンカーブ処理をした画像を作ってみたが、段々どれが良いのか自分でも良く判らなくなって来る。もっとも、トーンカーブをいじって、『許容』出来るレベルで、色々のパターンが作れる様になったのは、露光時間が延びて、露出量が上がる事により、銀河部分の写りが、有る一定以上の階調の幅を持って写っているからに他ならないだろうと思うので、長秒露光様々である。

しかし長時間露光をするとなると、汎用のデジカメアダプターでは電池交換時のカメラ再取り付けの前後で、光軸をぴたりと同じに合わせるのは難しいので、電源アダプターを準備して使える様にしないと辛いかも知れない。

2012.9.17 (9/29)

今回、かなり空が暗かったので、光害フィルター無しで撮影してみた。併せて、初めて2分での露出も試して見た。一枚試写して見ると、かなり全体が白っぽく露光される。ISOを落とすと、余り白く成らずに済み画質も改善するのだが、どうしても全体の露光量を減らしている様な気がするので、ISO感度を落とさず、ISO3200のままで撮影してみた。たぶんこれでもFlataideで何とかなるだろう。

ただ、中心部が広範囲に飽和しているので、これは32秒と64秒の多段階露光でカバーする事とした。薄雲に邪魔をされたカットを除くと、2分8カット、1分10カット、32秒4カット程が何とか使えるコマだった。

【↑M31 アンドロメダ銀河】

SM-R125S/D:130 f:720 PL40mm 18倍 SP赤道儀+AL90+SkySenser2

コリメート法 PowerShotS90 ISO:3200 F:2.0 f=6mm Noise減算:ON

S:128秒x8コマx55% 64秒x10コマx30% 32秒x4コマx15%

35mm版換算で504mm相当 撮影場所:新潟県妙高高原市

撮影日:2012/9/17 00:22-02:13

Registax/YIMGでコンポジット→YIMGで回転、751mm相当にトリミング

(67%)→FlatAideでかぶり補正→GIMP2でトーンカーブ・サイズ調整

前回の富士山での64秒、光害フィルター付きの画像と比べると、銀河の周辺の淡い部分がハッキリ映し出されたし、複雑な暗黒帯の様子も良く写ったと思う。

ただ最初に1分露光で撮影している時に電池が切れて、一旦カメラをアダプタから外して再取り付けを行ったせいか、その後の微妙に光軸のズレがで起こっているコマを合成しているので、Flataideでの補正がもう一つで、銀河の周辺が少しぼやけたような、ちょっと不自然な感じに成っている様な気がしないでもない。銀河の全景が写せていないので、ちょっと判断がつき難い所ではある。

ちなみに、M31の画像処理は難しいと良く言われている。銀河の中心を大きく飽和させない事はそれ程難しくないが、銀河の周辺の淡い部分の出方と、暗黒帯の見え方や、銀河の透明感など色々の観点での妥協点を見つけるのがかなり難しい。

今回の画像も、色々なトーンカーブ処理をした画像を作ってみたが、段々どれが良いのか自分でも良く判らなくなって来る。もっとも、トーンカーブをいじって、『許容』出来るレベルで、色々のパターンが作れる様になったのは、露光時間が延びて、露出量が上がる事により、銀河部分の写りが、有る一定以上の階調の幅を持って写っているからに他ならないだろうと思うので、長秒露光様々である。

しかし長時間露光をするとなると、汎用のデジカメアダプターでは電池交換時のカメラ再取り付けの前後で、光軸をぴたりと同じに合わせるのは難しいので、電源アダプターを準備して使える様にしないと辛いかも知れない。

2012.9.17 (9/29)