さて8月13日未明のペルセウス流星群の成果は、以前の記事で報告したが

【↑ 2013.8.13 04:09撮影の、ペルセウス群の流星】

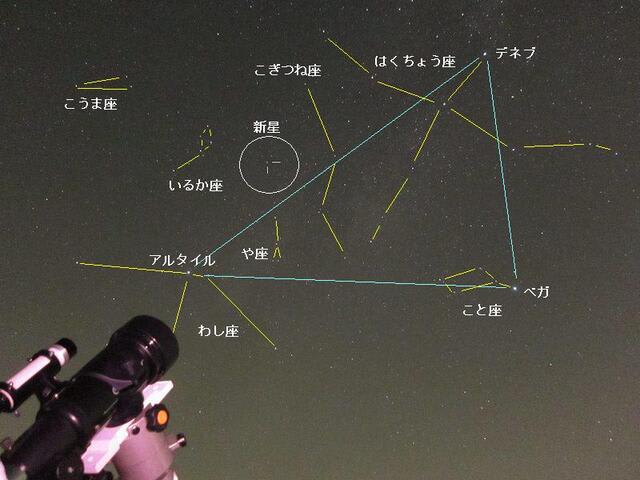

この日は、流星群撮影用の機材を一通りセットアップした後で、いつものコリメート撮影の機材もセットアップして、撮影を行った。

この日も前日に引き続いて、透明度の低い夜空だった。ただ、夜はいくらか風もあり、前日よりは過ごしやすい天気だった。まあ、風の方は、人間にとっては涼しくて良いのだが、撮影画像にとっては、鏡筒が揺すられるので微妙な所では有るが、、、

透明度が低くても、球状星団なら比較的写り易いであろうと考えて、まずは天頂近くのM15を撮影してみた。

M15は、これまでの撮影では、光害の酷い自宅の三鷹からしか撮影した事が無く、暗い遠征地では未撮影であった。四国の実家の庭からなので、標高1100~2000m位のいつもの遠征地での暗い空とまでは行かなくても、そこそこの写真に成るかと期待しての撮影である。

【↑M15 ペガスス座の球状星団】

SM-R125S/D:130 f:720 UW9mm 80倍 GPE赤道儀+AL90+SkySenser2

コリメート法 PowerShot S90 ISO:3200 F:2.0 f=6mm 合成F:3.7

S:5秒20コマx15%+15秒18コマx15%+32秒17コマx35%+64秒5コマx35%

Noise減算:ON 35mm版換算で2240mm相当 撮影場所:香川県善通寺市

撮影日:2013/8/12 23:40-24:46

Registaxで露出秒ごとにコンポジット→YIMGで各露出をコンポジット

→FlatAideでかぶり補正→GIMP2で回転、3862mm相当にトリミング

(58%)、トーンカーブ・サイズ調整

M15は、6.4等級の明るさと、12分角の大きさで、球状星団としては、平均的な明るさと大きさと言えるが、前回、32秒の露出で中心部が飽和していたので、今回は5秒16秒32秒64秒の露出条件での画像を、重ね合わせて多段階露出としたが、外の暗い部分の写りを重視して重ね合わせている事もあって、中心部は飽和こそしていないが、中心の細かい様子までは描写出来なかった。

上記の様に暗い部分を重視してコンポジットしたので、前回の写真に比べて、一回り星団が大きく見える様な写りとなった。

がしかし、前回の三鷹からの撮影画像は、ピントと追尾がばっちり決まっていて、かなり星が小さな点像で写っているし、周辺画像の収差も少ないが、今回は少しピントが甘かったのと、極軸が多少ずれていた様で、星像が前回画像より少し大きいし、周辺の星像もコンポジット時の収差で伸びてしまった。もっともコンポジット枚数が今回は多い事も影響しているとは思うが、、、、

次回は、暗い空で、ビシッとピントと極軸を決めて撮りたい物である、、、、

2013.8.12-13(8/31)

【↑ 2013.8.13 04:09撮影の、ペルセウス群の流星】

この日は、流星群撮影用の機材を一通りセットアップした後で、いつものコリメート撮影の機材もセットアップして、撮影を行った。

この日も前日に引き続いて、透明度の低い夜空だった。ただ、夜はいくらか風もあり、前日よりは過ごしやすい天気だった。まあ、風の方は、人間にとっては涼しくて良いのだが、撮影画像にとっては、鏡筒が揺すられるので微妙な所では有るが、、、

透明度が低くても、球状星団なら比較的写り易いであろうと考えて、まずは天頂近くのM15を撮影してみた。

M15は、これまでの撮影では、光害の酷い自宅の三鷹からしか撮影した事が無く、暗い遠征地では未撮影であった。四国の実家の庭からなので、標高1100~2000m位のいつもの遠征地での暗い空とまでは行かなくても、そこそこの写真に成るかと期待しての撮影である。

【↑M15 ペガスス座の球状星団】

SM-R125S/D:130 f:720 UW9mm 80倍 GPE赤道儀+AL90+SkySenser2

コリメート法 PowerShot S90 ISO:3200 F:2.0 f=6mm 合成F:3.7

S:5秒20コマx15%+15秒18コマx15%+32秒17コマx35%+64秒5コマx35%

Noise減算:ON 35mm版換算で2240mm相当 撮影場所:香川県善通寺市

撮影日:2013/8/12 23:40-24:46

Registaxで露出秒ごとにコンポジット→YIMGで各露出をコンポジット

→FlatAideでかぶり補正→GIMP2で回転、3862mm相当にトリミング

(58%)、トーンカーブ・サイズ調整

M15は、6.4等級の明るさと、12分角の大きさで、球状星団としては、平均的な明るさと大きさと言えるが、前回、32秒の露出で中心部が飽和していたので、今回は5秒16秒32秒64秒の露出条件での画像を、重ね合わせて多段階露出としたが、外の暗い部分の写りを重視して重ね合わせている事もあって、中心部は飽和こそしていないが、中心の細かい様子までは描写出来なかった。

上記の様に暗い部分を重視してコンポジットしたので、前回の写真に比べて、一回り星団が大きく見える様な写りとなった。

がしかし、前回の三鷹からの撮影画像は、ピントと追尾がばっちり決まっていて、かなり星が小さな点像で写っているし、周辺画像の収差も少ないが、今回は少しピントが甘かったのと、極軸が多少ずれていた様で、星像が前回画像より少し大きいし、周辺の星像もコンポジット時の収差で伸びてしまった。もっともコンポジット枚数が今回は多い事も影響しているとは思うが、、、、

次回は、暗い空で、ビシッとピントと極軸を決めて撮りたい物である、、、、

2013.8.12-13(8/31)