2月の新月期、先週末は天気が微妙で遠征に出られなかったのだが、建国記念日の前夜は晴れそうなGPV予報なので、仕事が終わってからいつもの臼田に出かけた。

但し、昨夜かなり雪が降ったので、現地の雪の具合が心配な所である。

途中の道は一部雪が有った物の、たいしたことは無く無事現地に到着。観測場所もぎりぎり普通車でUターンが出来るぐらいの雪の深さだ。

と言う事で、先ずは雪かき。降ったばかりの新雪と言う訳ではなく、一度昼間の日にさらされて少し緩んで再び凍っている感じで、ちょっと塊みたいな雪をせっせと雪かきして、そこに機材を展開した。

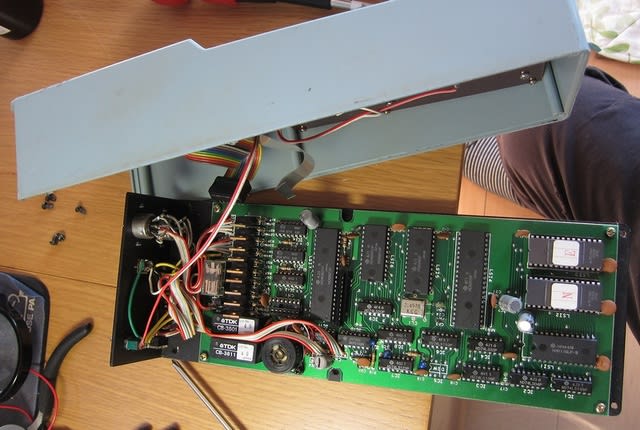

鏡筒にヒータをまいて電源をつなげるが、ヒーターのLEDが点いていない。あれ?断線したのかな?別のヒーターに交換して作業を継続。極軸を合わせて、次にファインダーを合わせようと、スカイセンサーに電源をつないでスイッチを入れた瞬間、パチっとヒューズケース内が光って、ヒューズが切れた。

ありゃ、何でしょ??代わりのヒューズは持ってきていないので、ヒューズをショートしてつなぐしかないのだが、飛んだ原因を確認しておかないと、被害が拡大する。

そう思って、バッテリーからケーブルを外して、ヒューズ部分をショートした状態で、スカイセンサー側の抵抗値を測定。すると約6Ω程。12V電源で2A位流れているから、概ね問題ないように見える。

う~ん、突入電流で切れたのかな、、、、、別にスカイセンサーにおかしい所は無さそうなので、ヒューズをショートした状態で、バッテリーにつないで、電源を入れる。

すると、スカイセンサーの表示のランプは点くが、LCDに何も表示されない。あれ?やっぱりどこか壊れてるのかな?と思って見ていると、スカイセンサーから、もくもくと煙が上がって来る!!

こりゃやばい!あわてて電源を切って、電源コネクタを外す。

あちゃー!、こりゃスカイセンサーが本格的に壊れたな、、、、ショック!

これも古いから、とうとう寿命が来てしまったのだろうか?

これじゃ追尾もできないから撮影にならない。今日はそうそうに撤収か、、、、

しょうが無いので、機材を片付けて撤収しようと思ったのだが、良く考えると、星野撮影用の2軸コントローラーが有ったな。あれをGPDにつなげば恒星追尾だけは出来るから、手動導入して撮影するか。

2軸コントローラーをGPDにつないで、スカイセンサー用の電源ケーブルから電源供給して、とりあえず恒星追尾状態にする。

冬に簡単に捕まえられる撮影対象として、まだ今年の冬は撮影していないM42オリオン大星雲を写そうと、ファインダーで導入した所で、PowerShotを取り付け、電源を入れるが、これまた電源が入らない!

あれ、今日はどうも色々と調子が悪いな!

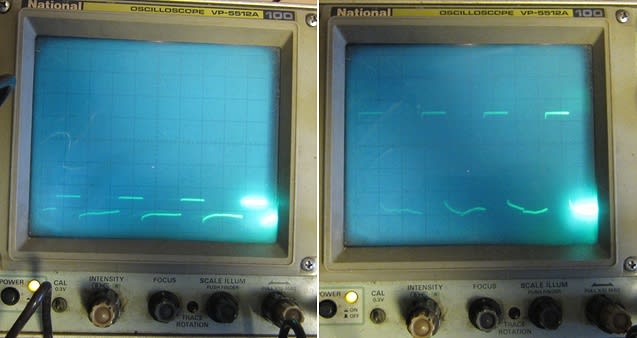

何が悪いか切り分ける為、電源ユニットの出力電圧を計るが、テスターが何やらデタラメな値で、まともに表示しない。あれ?テスターも調子悪いのか?電池切れ寸前かな?レンジを変えると何となく電圧が計れている様な感じがする。で表示は-9V??あれ?入力は、、、、-12V!

ひょっとして!!!

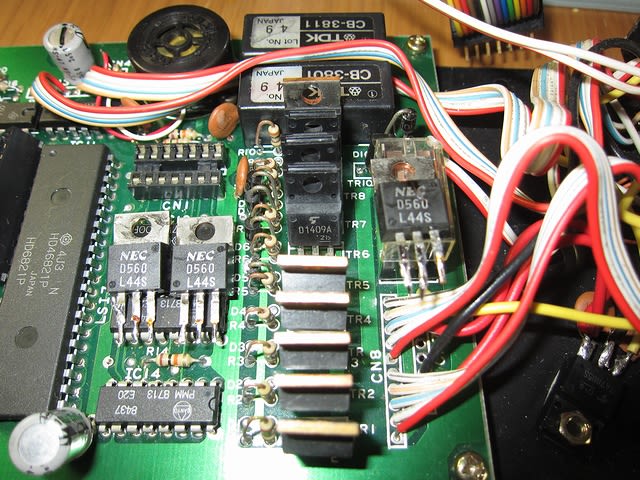

あわててバッテリーの蓋をあけて中を見ると、なんと大元のバッテリー所で、+/-を逆に接続!!

あちゃ~、これは被害は甚大かも、、、、でもなんでこんなミスを!?、、、、電気屋さんとは思えない大チョンボ!

それにしても各部の被害が心配!先ずはカメラに電池を入れて動作確認。なんとか無事に起動。こちらは助かったか、、、、

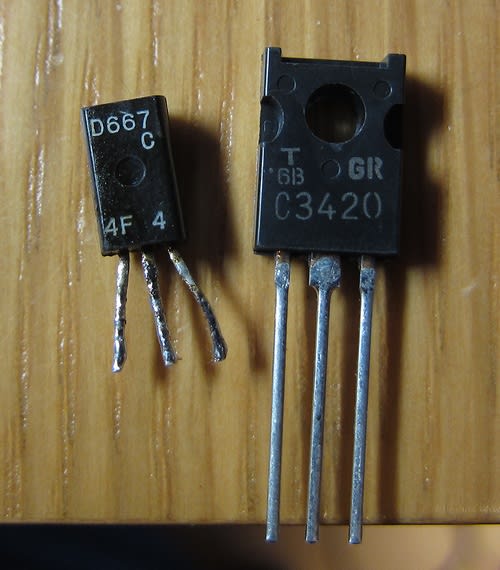

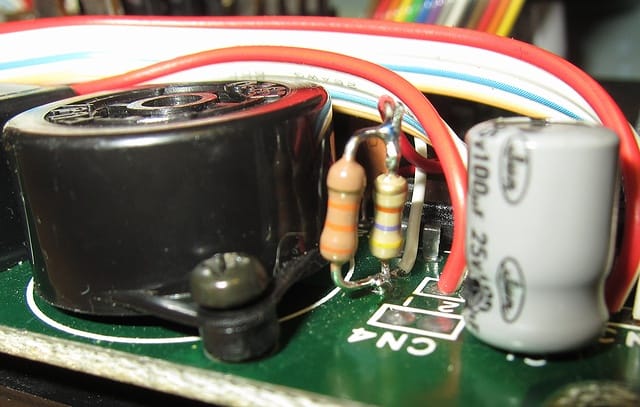

バッテリーの+/-を正しくつなぎ直して、カメラ用の電源ユニットを確認。こちらは壊れているらしく出力が2倍以上の9Vで出ている。こりゃ帰って修理が必要だ。

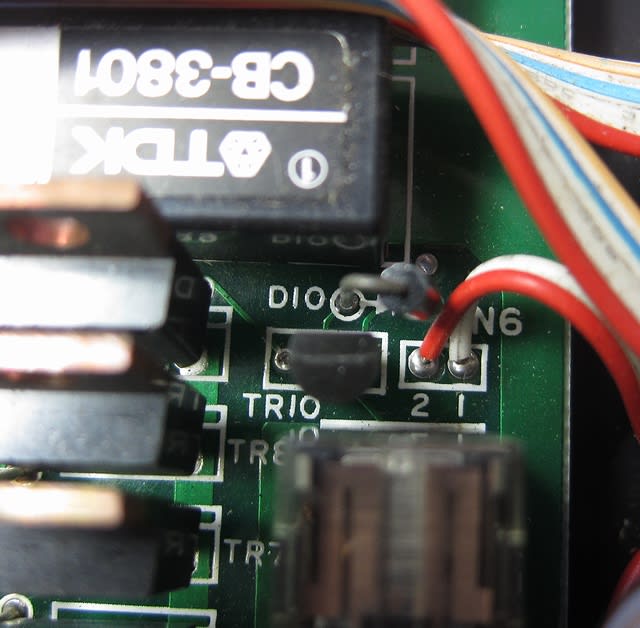

あれ、そう言えば、さっきまで2軸コントローラは正常に動いていたよな?今はLEDが点いていない!あわてて2軸コントローラの電源も外す。

どうやら、電圧を確認して電源ケーブルをつないだので、逆接状態の時に正常に電圧がかかる様に繋がれていたので、元に戻した時に、2軸コントローラも逆接状態になったようだ。

こちらも、もう一度正しくつなぎ直して動作確認。赤緯側は、GPDのモーターが5pinなので動作確認が出来なかったが、とりあえず赤径側は無事に動くようだ。

と言う訳で、久々の大ミスで、スカイセンサー、カメラ用電源ユニットの2つが壊れたみたい!かなりショック!もう、完全に意気消沈。やっぱり今日はもう撤収だな、、、、

と思って、機材の片づけを始めた所で、上を見ると満点の星空。

せっかくの良く晴れた暗い空。せっかくここまで来て、ちょっともったいないので、少しだけ眼視で楽しむか?

この日の気温は氷点下10度。雪が一杯ある割には、前回より少し暖かいが、それでも、外でそう長く眼視をするのは辛い所。

と言っても、手動での導入はほとんどやっていないので、手動で導入できる天体も多くないだろうしちょうどいいか。

M42の後には、M81/82を探したが、なかなか見つけられない。やっとの思いでM81/82のボーデのハの字を確認。次にだいぶ高度を上げてきたM51を探す。これも手こずりながらなんとか確認。でも前回カタリナ彗星を探していた時も感じたが、なんだかM51はあまり親子である姿が、はっきりと見えない。こんなもんだっけ?

ほんとにこれM51?と試にカメラで15秒ほど手持ち撮影してみるが、光軸も有ってないので写っているのか良く判らない。しょうが無いのでデジカメアダプターを再び取り付け、光軸を治具で合わせて、撮ると何となくそうっぽい。

ここまで来て、ああ、電池でなら撮れない事もないかな?せっかく来たのに坊主も残念だから、電池が無くなるまで少しでも撮っておくか。

近くの明るめの星で再ピント合わせをしてM51を撮影。と言っても、氷点下10度では、電池がいくらも持たない。電池が無くなるまでの1時間ちょっとの間の撮影である。

【↑近くの4等台の星でピント合わせ】

電池が切れた所で、手元にまだ純正電池がもう一個あるので、それに入れ替えて、対象を変更。今日、もともと撮影予定の対象の中で、近くに明るい星のある導入が楽そうな対象を選んで、これまた1時間だけ撮影。

最近は、1時間半~2時間近く1対象にかけているので、いつもより枚数は稼げないが、坊主よりはましだろうと言った所である。

なんだかんだ、2対象撮影した所で時間は3時半ごろ。電池は中華製の物は少し残っているが、これらは低温特性が最悪で、30分位しか持たない事も有り、この日はこれで本当に撤収。

しかし今日は初歩的なミスで、機材の被害甚大!かろうじて坊主は免れたものの、しばらくは機材で不自由しそうだ、、、、

2016.02.10-11(2/12)