5月28日の土曜日、月齢は22でまだまだ半月以上の月が有るが、月出は23時50分ごろ。この時期、薄明終了が21時少し前と遅いが、2時間ぐらいは撮影時間が取れそうなので、例によって近場の菅平牧場へ遠征に出た。

IXY30S Iso1600 F2 SS20sec 22:26

ちょっと色々有って、自宅を出たのは20時過ぎ、21時前には菅平の駐車場に到着。土曜日と言う事も有り、登山の人たちの車が上の駐車場にはそこそこ居る様だ。私が車を停めた第三駐車場にも一台他の車が居たが、完全にお休み中なのか、既に登山中なのか、撮影中ほとんど人の気配を感じなかった。

GPVでは、多少近くに雲も来る様な予報であったが、概ね晴れている。

早速、機材設置。でも極軸を合わせる頃には、北天に雲が出て、いつの間にか北極星が見えなくなっていた。

取り敢えず極軸を後回しにして、機材を設置。設置し終わる頃には北極星も再び顔を出して、無事に極軸も合わせられた。

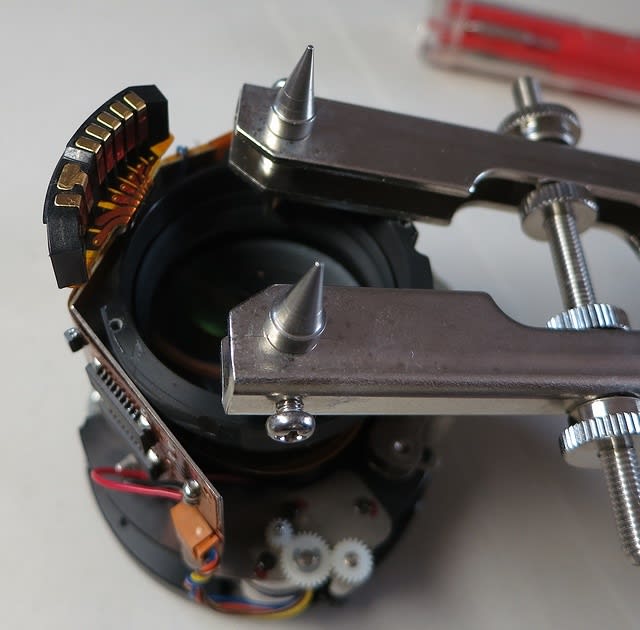

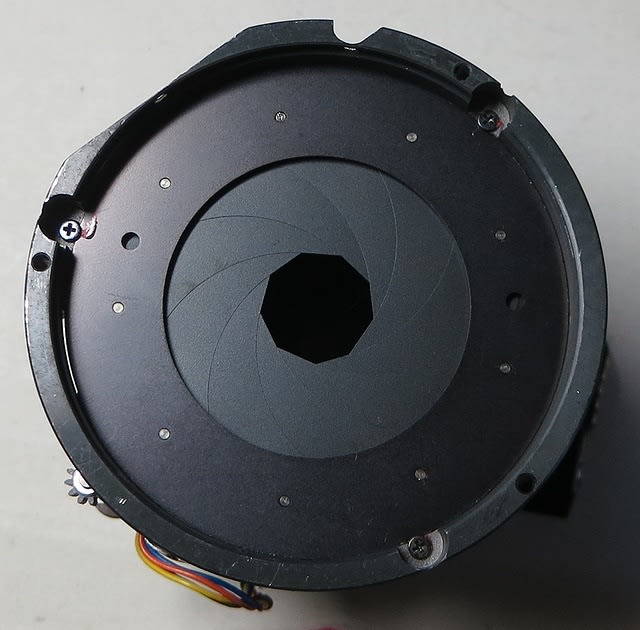

今日は、HEUIB-Ⅱフィルターのファーストライト。実はこれの様子を見る為に余り撮影時間が取れないにも関わらず遠征したようなものである。

前回、X2フィルター2枚除去+Uv-Irカットフィルターで撮った時は、かなり赤い画像だったが、Uv-Irカットフィルターの代わりにHEUIB-ⅡFFを付けた画像は、今度はかなり青いような、、、、こんなに青いんだっけ?

Kiss X2 Iso800 F2.8 135mm filter less改造

Uv-Ir cutフィルター SS:5min HEUIB-ⅡFF SS:8min

実は、X2はノーマル時代に彗星の撮影程度にしか使って無かったので、せいぜい3分程度の露出で、ヒストグラムは1/3位しか届いてないので、ヒストグラムで8割ぐらいまで露出したノーマル状態を知らないのだ(汗)

まあ、最終的に画像処理するまで良く判らないが、何となく赤い散光星雲のコントラストが上がっているのは、何となく見て取れる。後は画像処理待ち、、、だいぶ先かも(汗)

IXY30S Iso1600 F2 SS20sec 23:45

11時半を過ぎて、天の川も高度を上げてきたが、もうじき月が出てくる。

IXY30S Iso1600 F2 SS20sec 00:44

12時を過ぎると木の間から、まぶしい月が顔をのぞかせ、天の川が消えていく。

機材を撤収した後、冬場、牧場に上がれない時の為に、下の方で少しロケハンをしてから帰った。

IXY30S Iso1600 F2 SS20sec 01:22

ここは、街灯もそれほど近くにないし、比較的全周開けていて、南は5度位まで見渡せる。でも低空は光害が少し厳しいながらも、冬場でも充分使えそうな感じではあった。

と言う事で、軽くロケハンをして自宅に帰り着いたのは2時。

ほんと近場の遠征地は助かるな~。

2016.5.28-29(5/30)

IXY30S Iso1600 F2 SS20sec 22:26

ちょっと色々有って、自宅を出たのは20時過ぎ、21時前には菅平の駐車場に到着。土曜日と言う事も有り、登山の人たちの車が上の駐車場にはそこそこ居る様だ。私が車を停めた第三駐車場にも一台他の車が居たが、完全にお休み中なのか、既に登山中なのか、撮影中ほとんど人の気配を感じなかった。

GPVでは、多少近くに雲も来る様な予報であったが、概ね晴れている。

早速、機材設置。でも極軸を合わせる頃には、北天に雲が出て、いつの間にか北極星が見えなくなっていた。

取り敢えず極軸を後回しにして、機材を設置。設置し終わる頃には北極星も再び顔を出して、無事に極軸も合わせられた。

今日は、HEUIB-Ⅱフィルターのファーストライト。実はこれの様子を見る為に余り撮影時間が取れないにも関わらず遠征したようなものである。

前回、X2フィルター2枚除去+Uv-Irカットフィルターで撮った時は、かなり赤い画像だったが、Uv-Irカットフィルターの代わりにHEUIB-ⅡFFを付けた画像は、今度はかなり青いような、、、、こんなに青いんだっけ?

Kiss X2 Iso800 F2.8 135mm filter less改造

Uv-Ir cutフィルター SS:5min HEUIB-ⅡFF SS:8min

実は、X2はノーマル時代に彗星の撮影程度にしか使って無かったので、せいぜい3分程度の露出で、ヒストグラムは1/3位しか届いてないので、ヒストグラムで8割ぐらいまで露出したノーマル状態を知らないのだ(汗)

まあ、最終的に画像処理するまで良く判らないが、何となく赤い散光星雲のコントラストが上がっているのは、何となく見て取れる。後は画像処理待ち、、、だいぶ先かも(汗)

IXY30S Iso1600 F2 SS20sec 23:45

11時半を過ぎて、天の川も高度を上げてきたが、もうじき月が出てくる。

IXY30S Iso1600 F2 SS20sec 00:44

12時を過ぎると木の間から、まぶしい月が顔をのぞかせ、天の川が消えていく。

機材を撤収した後、冬場、牧場に上がれない時の為に、下の方で少しロケハンをしてから帰った。

IXY30S Iso1600 F2 SS20sec 01:22

ここは、街灯もそれほど近くにないし、比較的全周開けていて、南は5度位まで見渡せる。でも低空は光害が少し厳しいながらも、冬場でも充分使えそうな感じではあった。

と言う事で、軽くロケハンをして自宅に帰り着いたのは2時。

ほんと近場の遠征地は助かるな~。

2016.5.28-29(5/30)