さて、ジャンク扱いで手に入れたTS-120Sであるが、冷えている時にVFOの0近辺(21.001MHz近辺)からバンドスイッチを28MHzへ切り替えると、カウンターの表示が消えてしまう。

ネットを探すとVFOのバリコンの接触不良、2SC460のhfe低下、バラモジのSN16913不良、PLLICのMC4044不良などが報告されている。中でも2SC460のhfe低下はかなり報告されている。

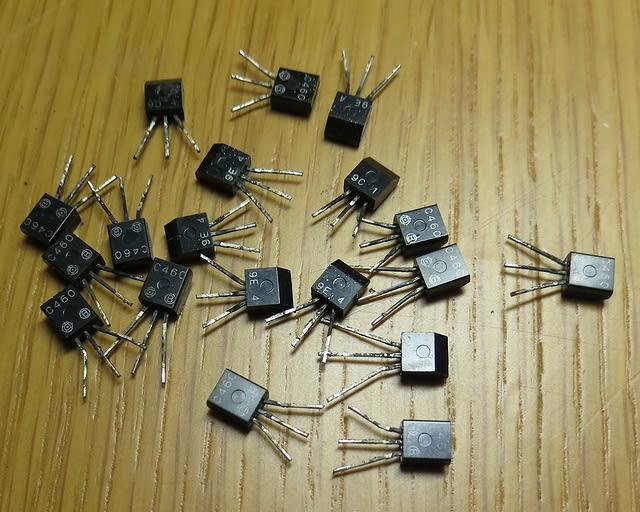

と言う事で、とりあえず流通在庫で製造中止の2SC460を手に入れたので、2SC460交換とバリコンの接触不良の修理を実施してみた。

先ずは、上下の外蓋を外す。内部をかなりたくさんの配線が走っているな。

中は、それなりに埃は有る物の、思ったほど埃は多くなかった。

TS-120は英文だが、サービスマニュアルがネットに上がっているので、それを見ながら問題の2SC460を探す。

一番たくさん使われているのはPLLユニットで11個使用されている。

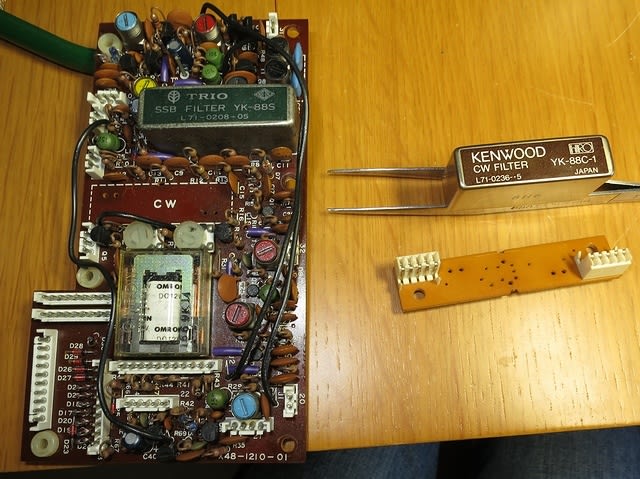

と言う事で先ずはPLLユニットから取り外し。古い機種なので、片面基板である。

半田面。片面基板なので熱の掛け過ぎは要注意だ。

先ずは、流通在庫で手に入れた2SC460のhfeを1個計ってみた。

Bランク品なので規格は60~120の所、計ると下限近くの74である。あれ、こんな感じに下限付近なの??不思議に思い5個ぐらい測定してみたが、みんな下限近くで、60~80位。う~ん、hfeの高いCランク品を買えばよかったかな、、、、それともまた劣化してくるだろうから、代替え品に変えておこうかな??などと暫く悩んだが、きっとここで使わないと、せっかく買った2SC460の使い道が無くなるのは見えているので、諦めて使う事にする。

でもって、まず外した1個目の2SC460のhfeを計ってみた。

えっ!?マジか!?4しかない。思わず接触不良かと流通在庫品につなぎ換えて確認したほど。こんなに下がる物なんだ。

取り敢えず、交換して、2個目を外して計っても、、、

いや~、ほんとにhfe落っこちちゃってるのね。これも7しかない。

とまあ、外したトランジスタのhfeを計りながら、順次交換。これを2SC460の載ってる、IFユニット、AFユニット、CARユニットもそれぞれ交換。

最後に、VFO部分。ヘックスネジを4本外すと、すっぽり抜けてくる。

基板を外すのに、はんだ付けを4か所外さないといけないのがちょっとめんどう。

ここの2SC460も交換。

ついでに、バリコンの接点バネ部分が接点グリスの下で緑色に錆びている様なので、これをふき取る。

そこに新しい接点グリスを付けて、元通りに組み上げる。

今回、ばらしたついでに移動局として使うので出力の50W改造を行う。

↑ファイナルユニットを外す。

↑フィルターユニットのPD端子にリード線を半田付けして50W仕様にする。

とまあ、こんな所で一回様子を見ても良いかなと、全体を組み上げて、28MHzの表示消えの症状を確認する。一番下の方の周波数でも特にアンロックで表示が消える事は無くなった。

念の為、翌朝の朝一番の電源投入で冷えている時にも確認したが、アンロックは問題なかった。

ただ、朝一番イヤホンで聞いていて、イヤホンを抜いて、1~2分してから、突然AFが出なくなった。AFボリュームを回すと復活して、以降一度も再現しない。う~ん、AFが突然消える症状は、受け入れ初期にも発生していたから、これは2SC460の不良とは関係ない所で発生している様だが、いかんせん、再現しないのでは原因の探りようがないので、このまましばらく様子を見る事とする。

この後、サービスマニュアルの調整要領の内、テスターと耳だけで調整できるところを簡単に調整して、しばらく様子見状態とする。

今回交換した、2SC460(B)は、19個。

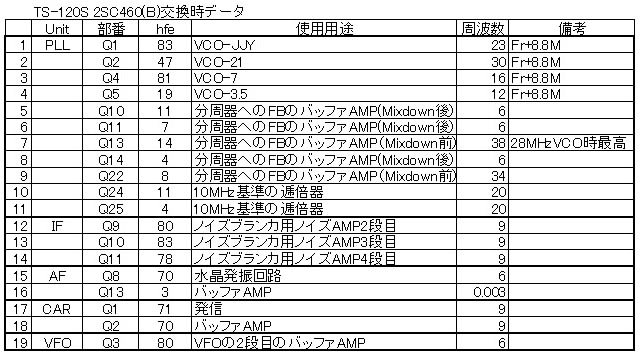

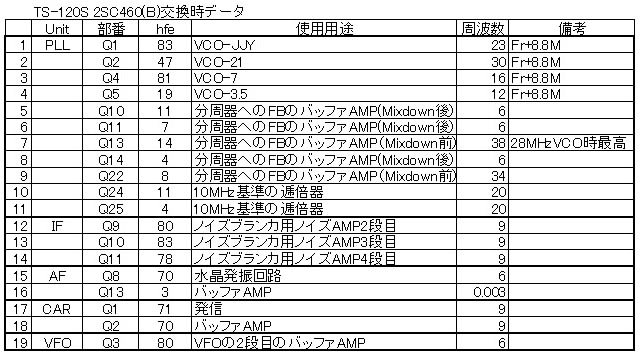

ちなみにhfeは、下表の様な感じだった。

スゲー劣化しているのと、ほとんど劣化していないのが有る。単に個体のばらつき?

TRへの電圧・電流の設定によっては温度が上がる使用条件だと劣化も進みやすいと思うが、1台しか見てないから判断しかねるが、、、、

2017.5.28 (6/10Up)

2017.10.15 50w改造の様子を追記