1アマ免許を手に入れて、HF機も2台調達したので、TSSの保証認定を使って設備の変更申請を出した。

↑ちょっと昔のサイト風のTSSの保証認定のサイト

ちなみに、一足先に、手元にあった技適対応のV/Uハンディ機で、既に昔のコールサインは復活済みである。ほんとは一度に申請しようかとも考えたのだが、どうもTSSの保証認定は遅いとの情報がネットに氾濫しているのでとりあえず旧コールの復活だけ先にして、保証認定の必要なTS-120SとIC-706MK2Gの増設はTSSを使って保証認定後の変更申請とした。

↑手持ちの技適V/Uハンディ機で、旧コールは復活済み

保証認定はJARDでも出来るんだけど、特別な資料やデータを出さなくても、それなりの根拠(例えばTS-120S/IC-706MK2GはJARDで確認して新スプリアスをクリアしている事が確認されているという事実)が有れば新スプリアス規格適合として保証認定が下りるので、TSSにした。

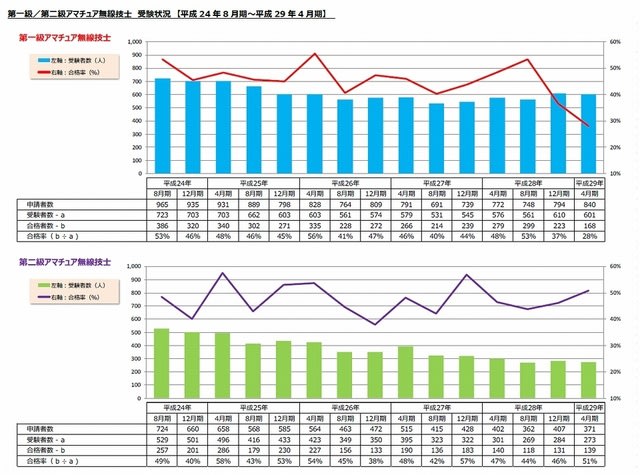

時間が掛かるといわれているTSSの保証認定。保証されるまでの経緯を並べてみた。

6/10(土) WEBより電子申請のZIPファイルを付けて申込み。

同上 ネットバンキングで銀行へ保証料振込

6/28(水)AM ①TSSに電話問い合わせ→不在に付折り返すとの事

→その日は連絡なし

6/29(木)AM ②TSSに電話問い合わせ→不在に付折り返すとの事

③PM4:15にTSSより電話連絡あり

T:だいぶ混んでいます。あ、これは今日はどうかな?

無理かな?明日には連絡できると思います。

(この時点で未着手だったと思われる)

K:宜しくお願いします。→翌月曜日まで特に連絡なし。

7/4(火)AM ④TSSに電話。

K:その後如何ですか?書類不備等有りませんか?

T:今内容を確認しますね。

(ファイルを開くのにかなり時間が掛った後)

えっと、TS-120とIC-706ですね、、、、、

(1~2分書類を見た後、)IC706のF1Bは外に何か

つながないと出来ないので、その資料が必要に

なるんですが、お使いに成りますか?

K:いや、メーカーHPの内容をまるまる書いたので、

実際はたぶん使わない可能性が高いのでなくても

結構です。

T:じゃ消しときますね。あと、ファイルサイズが大きく

なってもあれなので送信機系統図だけで後は送らなく

てもいいので、減らしておきますね。金曜日には

送れると思います。

(先週の電話の後も特に確認していない様で、この

時点で、未着手だったと思われる)

K:宜しくお願いします。

→ 7/10(月) まで特に何の連絡も無し。

7/11(火)AM ⑤TSSに、何か書類に問題が有ったのではと確認の電話。

K:kussyと申しますが、、、、

T:あ、kussyさん(フルネーム)ですね。丁度良かった

電子申請ファイルの常置場所が住所と同じとなって

居る為、このままだとコールサインが新しく

信越エリアに変わるが、これで本当に良いのか確認

しようと思って止めていた所です。

電話がかかって来て丁度良かった。

k:きっと間違って住所がそのまま自動的に常置場所に

入力されたんですかね。

常置場所は四国で、変更の予定はありません。

T:常置場所を教えてください。

k:常置場所の住所を伝える。

T:これで今週末にはそちらにファイルを送りますので

添付して総通に申請してください。

k:宜しくお願いします。

→7/11(火)AM11:57にメールにて、修正版のzipファ

イルが送られてきた。

メールには、

一部補正が必要な部分を補正してファイルを返送する。

その補正の内容にて保証の予定。おって保証書の写し

を送付。補正済みファイルを使って、保証書の写しを

付けて総通へ申請して下さい。

補正個所は以下

変更点:1:TS-120の送信機系統図の上半分の不要

部分(取説の申請の書き方の部分)を

削除した物に変更。

合わせて、50W改造の説明書類等は、

TSSまでのファイルなので、総通には

不要に付、送信機系統図のみ残す。

2:IC-706のF1B(RTTY)削除

と記載されていた。

この日、自宅に帰ってから、6/10に提出したzipファイルを申請システムに読み込ませて、常置場所の間違いを確認しようとしたのだが、既に実家の住所で入っている???

あれ、TSSのおじさん常置場所が住所に成ってると言ってたけど、ちゃんと実家の住所になってるじゃん!!!う~ん???

↑常置場所はしっかり実家の住所。

処理が遅れてた言い訳かな?或いは常置場所が異なる場合に何かで確認を取る必要が有って確認待ちで保留されていたのかな?それとも7/11の電話の時に私が聞き間違えた?常置場所の確認を取りたいって言ったのかな?

確かに送られてきたメールに書かれていた変更点は、上の通りなので、常置場所の変更は修正してないみたいだし、、、、四国の常置場所を示す書類(現行の免許)のコピーでも付けておけば良かったのかな?ちょっと謎である。

ちなみにTSSで修正してくれた送信機系統図、文字が今ひとつ読めないので、保証が長引いている間に、田舎の友達に接続図とブロックダイヤを拡大コピーして貰い手に入れたので、それをスキャンして、差し替えよう。

しかしこれだと、先週の7/6(木)AM辺りに一度確認の電話を入れておけば、一週間早くなったかもしれない。まあ、なんとか保証認定が約1ヶ月強で終わりそうである。やれやれ。

7/19(水)AM 先週末には保証書が届くと思ったのに、水曜日まで届かな

かったので、電話。

K:まだ保証書が届かないんですが、なにかありましたかね?

T:保証は終わってるから、先週送られたと思いますが?

K:まだ来てないんですが、、、

T:では調べてみます。と言って電話を終える。

→電話の後30分程して保証書の写しファイルが「再送」

の文字が付いて送付されてきた。

でもこちらには、それ以前には届いてなかったので、何かに紛れて送れていなかったのではと思われる。

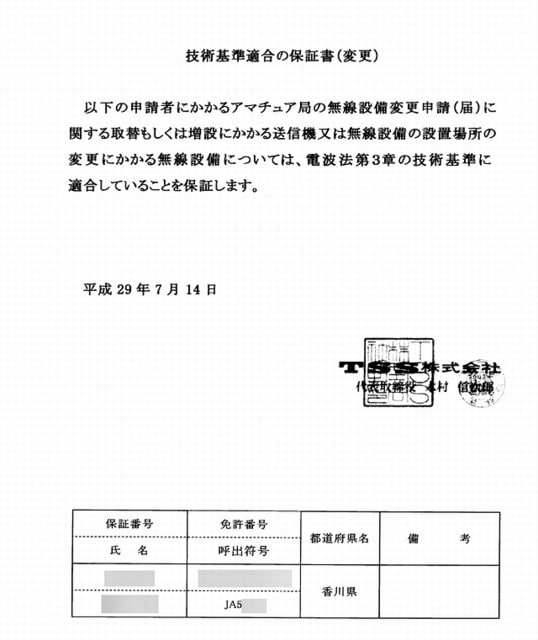

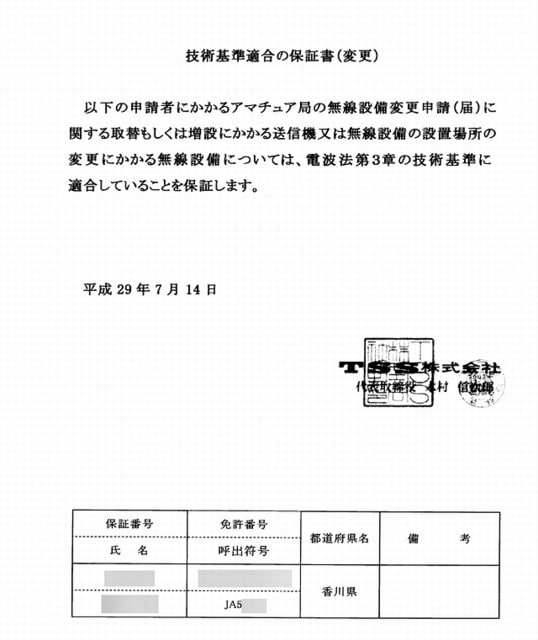

↑やっと送られてきた保証書の写し

7/19(水)PM 保証書のPDFを付けて四国総通に申請・届出liteで申請。

やっとTSSでの作業が全部終わった。後は総通待ち。結局TSSには、40日ほど掛った。

ちなみに、今回の教訓

1.TSSは遅いので、先ずは黙って2週間待つ。で、3週間目位に電話を

入れて入金確認、進捗状況を確認する。大抵この時点では手付か

ずなので、出来ればその場で内容を確認して貰うか、あるいは、

いつできますかね?と予定を押さえておく。

私の場合、6/29のTELで「明日には送れると思います」と言われて

いるので、翌日に来なかった時点で、翌々日に、「書類に何か不備

が有りましたか?」と問い合わせるべきだった。

2.不在の時は、折り返し電話が掛ってこない可能性も有るので、

掛ってこなければ、翌日もう一度掛け担当者と必ず話をする。

3.電話では、冷静に。遅れていても淡々と、いつ出来るかと、予定を

しっかり聞いて押さえておく。

4.保証認定のPDFは、毎金曜日にまとめて保証され、週末に発送され

る様だが、修正したzipファイルは、確認した書類に不備が無く

なった時点で、ファイルを送って来るので、その送付予定の日付

を確認して、その日に来なかったら、何か不備が見つかったと

考えて、確認の電話をする

5.常置場所が住所と異なる場合は、それを示す書面のコピーを付けて

おいた方が良い?

6.電子申請より紙での申請の方が早いとの噂だが、今回は紙では試し

ていないので不明。

↑やっとの事で四国総通へ変更申請を提出

都合6回ほどTSSと電話のやり取りし、初めの2回は最初に女性が出て、担当不在でかけ直す旨を告げられた。4~6回目は、直接担当者が出た。毎回おなじ比較的人のよさそうな感じのおじさん(たぶん60代後半か70位か?)が対応してくれていたが、たぶん保証認定業務はこのおじさん一人で作業している可能性が高いと思われる。その為、何か不具合が有ると、ちょっと横に置かれてしまうので、まめに不備がないか確認しないと、そのまま何か月も放置される事も有りそうな感じ。遅いなと思ったらこまめに電話するのが良いかと思われます。

(他の人のHPの情報では、メールでの進捗問合わせに対する回答はほとんど来ない様です)

と言う事で、お急ぎの方はJARDに申請した方が良いかもしれません。

時間が掛ってもいいので費用を押さえたい人は、TSSでしっかりフォロー電話を入れる事をお勧めします。

さて、HFが免許されるのは、この分だと8月始めぐらいかな、、、、

2017.7.19 (7/25Up)

2017.10.14追記

無線をやってる会社の知り合いに復活したよと、このブログをアナウンスしたら、50Wの移動局なのに、100Wの実測データは拙いんじゃないのと言われた。

確かにデータ測定自体はTS-120の購入時のまま100Wの時に行っているので90W出ているが、変更申請の前までに、取説に従って、内部のジャンパーをショートして50W改造を行ってから、改造写真をつけて今回の変更申請に提出している。

【↑TS-120SはFilterUnitの"PD"端子にリード線を半田付けして50w改造】

特に50W改造の話は記事にしてなかったので、知り合いは勘違いをしてしまった様である。他にブログを見ている人も勘違いしない様に50W改造の部分も記事に追加しておく事とした。

ちなみに、IC-706MK2Gの方は、知人から買った時点で既に50wであった。

メーカでの50W改造品で、当時は申請時に改造証明書の原本提出だったらしくて、私が申請する時に証明書が無いので、メーカーの改造要領所や内部の改造の写真とか書類を準備して今回の申請に出している。

【↑IC-706MK2G 50W改造部分】

右の100オームが改造要領所では120オームに成っていて、値が違うけど大丈夫かと問い合わせを行って、メーカーから特に問題ない旨の返信メールを貰い、申請書に付ける羽目になったけど、、、、

TS-120の50W改造、いつしたっけ?と写真の日付を見ると、TS-120を修理した時にバラしたついでにやっていた。(その旨、修理記事にも追加)

↑ちょっと昔のサイト風のTSSの保証認定のサイト

ちなみに、一足先に、手元にあった技適対応のV/Uハンディ機で、既に昔のコールサインは復活済みである。ほんとは一度に申請しようかとも考えたのだが、どうもTSSの保証認定は遅いとの情報がネットに氾濫しているのでとりあえず旧コールの復活だけ先にして、保証認定の必要なTS-120SとIC-706MK2Gの増設はTSSを使って保証認定後の変更申請とした。

↑手持ちの技適V/Uハンディ機で、旧コールは復活済み

保証認定はJARDでも出来るんだけど、特別な資料やデータを出さなくても、それなりの根拠(例えばTS-120S/IC-706MK2GはJARDで確認して新スプリアスをクリアしている事が確認されているという事実)が有れば新スプリアス規格適合として保証認定が下りるので、TSSにした。

時間が掛かるといわれているTSSの保証認定。保証されるまでの経緯を並べてみた。

6/10(土) WEBより電子申請のZIPファイルを付けて申込み。

同上 ネットバンキングで銀行へ保証料振込

6/28(水)AM ①TSSに電話問い合わせ→不在に付折り返すとの事

→その日は連絡なし

6/29(木)AM ②TSSに電話問い合わせ→不在に付折り返すとの事

③PM4:15にTSSより電話連絡あり

T:だいぶ混んでいます。あ、これは今日はどうかな?

無理かな?明日には連絡できると思います。

(この時点で未着手だったと思われる)

K:宜しくお願いします。→翌月曜日まで特に連絡なし。

7/4(火)AM ④TSSに電話。

K:その後如何ですか?書類不備等有りませんか?

T:今内容を確認しますね。

(ファイルを開くのにかなり時間が掛った後)

えっと、TS-120とIC-706ですね、、、、、

(1~2分書類を見た後、)IC706のF1Bは外に何か

つながないと出来ないので、その資料が必要に

なるんですが、お使いに成りますか?

K:いや、メーカーHPの内容をまるまる書いたので、

実際はたぶん使わない可能性が高いのでなくても

結構です。

T:じゃ消しときますね。あと、ファイルサイズが大きく

なってもあれなので送信機系統図だけで後は送らなく

てもいいので、減らしておきますね。金曜日には

送れると思います。

(先週の電話の後も特に確認していない様で、この

時点で、未着手だったと思われる)

K:宜しくお願いします。

→ 7/10(月) まで特に何の連絡も無し。

7/11(火)AM ⑤TSSに、何か書類に問題が有ったのではと確認の電話。

K:kussyと申しますが、、、、

T:あ、kussyさん(フルネーム)ですね。丁度良かった

電子申請ファイルの常置場所が住所と同じとなって

居る為、このままだとコールサインが新しく

信越エリアに変わるが、これで本当に良いのか確認

しようと思って止めていた所です。

電話がかかって来て丁度良かった。

k:きっと間違って住所がそのまま自動的に常置場所に

入力されたんですかね。

常置場所は四国で、変更の予定はありません。

T:常置場所を教えてください。

k:常置場所の住所を伝える。

T:これで今週末にはそちらにファイルを送りますので

添付して総通に申請してください。

k:宜しくお願いします。

→7/11(火)AM11:57にメールにて、修正版のzipファ

イルが送られてきた。

メールには、

一部補正が必要な部分を補正してファイルを返送する。

その補正の内容にて保証の予定。おって保証書の写し

を送付。補正済みファイルを使って、保証書の写しを

付けて総通へ申請して下さい。

補正個所は以下

変更点:1:TS-120の送信機系統図の上半分の不要

部分(取説の申請の書き方の部分)を

削除した物に変更。

合わせて、50W改造の説明書類等は、

TSSまでのファイルなので、総通には

不要に付、送信機系統図のみ残す。

2:IC-706のF1B(RTTY)削除

と記載されていた。

この日、自宅に帰ってから、6/10に提出したzipファイルを申請システムに読み込ませて、常置場所の間違いを確認しようとしたのだが、既に実家の住所で入っている???

あれ、TSSのおじさん常置場所が住所に成ってると言ってたけど、ちゃんと実家の住所になってるじゃん!!!う~ん???

↑常置場所はしっかり実家の住所。

処理が遅れてた言い訳かな?或いは常置場所が異なる場合に何かで確認を取る必要が有って確認待ちで保留されていたのかな?それとも7/11の電話の時に私が聞き間違えた?常置場所の確認を取りたいって言ったのかな?

確かに送られてきたメールに書かれていた変更点は、上の通りなので、常置場所の変更は修正してないみたいだし、、、、四国の常置場所を示す書類(現行の免許)のコピーでも付けておけば良かったのかな?ちょっと謎である。

ちなみにTSSで修正してくれた送信機系統図、文字が今ひとつ読めないので、保証が長引いている間に、田舎の友達に接続図とブロックダイヤを拡大コピーして貰い手に入れたので、それをスキャンして、差し替えよう。

しかしこれだと、先週の7/6(木)AM辺りに一度確認の電話を入れておけば、一週間早くなったかもしれない。まあ、なんとか保証認定が約1ヶ月強で終わりそうである。やれやれ。

7/19(水)AM 先週末には保証書が届くと思ったのに、水曜日まで届かな

かったので、電話。

K:まだ保証書が届かないんですが、なにかありましたかね?

T:保証は終わってるから、先週送られたと思いますが?

K:まだ来てないんですが、、、

T:では調べてみます。と言って電話を終える。

→電話の後30分程して保証書の写しファイルが「再送」

の文字が付いて送付されてきた。

でもこちらには、それ以前には届いてなかったので、何かに紛れて送れていなかったのではと思われる。

↑やっと送られてきた保証書の写し

7/19(水)PM 保証書のPDFを付けて四国総通に申請・届出liteで申請。

やっとTSSでの作業が全部終わった。後は総通待ち。結局TSSには、40日ほど掛った。

ちなみに、今回の教訓

1.TSSは遅いので、先ずは黙って2週間待つ。で、3週間目位に電話を

入れて入金確認、進捗状況を確認する。大抵この時点では手付か

ずなので、出来ればその場で内容を確認して貰うか、あるいは、

いつできますかね?と予定を押さえておく。

私の場合、6/29のTELで「明日には送れると思います」と言われて

いるので、翌日に来なかった時点で、翌々日に、「書類に何か不備

が有りましたか?」と問い合わせるべきだった。

2.不在の時は、折り返し電話が掛ってこない可能性も有るので、

掛ってこなければ、翌日もう一度掛け担当者と必ず話をする。

3.電話では、冷静に。遅れていても淡々と、いつ出来るかと、予定を

しっかり聞いて押さえておく。

4.保証認定のPDFは、毎金曜日にまとめて保証され、週末に発送され

る様だが、修正したzipファイルは、確認した書類に不備が無く

なった時点で、ファイルを送って来るので、その送付予定の日付

を確認して、その日に来なかったら、何か不備が見つかったと

考えて、確認の電話をする

5.常置場所が住所と異なる場合は、それを示す書面のコピーを付けて

おいた方が良い?

6.電子申請より紙での申請の方が早いとの噂だが、今回は紙では試し

ていないので不明。

↑やっとの事で四国総通へ変更申請を提出

都合6回ほどTSSと電話のやり取りし、初めの2回は最初に女性が出て、担当不在でかけ直す旨を告げられた。4~6回目は、直接担当者が出た。毎回おなじ比較的人のよさそうな感じのおじさん(たぶん60代後半か70位か?)が対応してくれていたが、たぶん保証認定業務はこのおじさん一人で作業している可能性が高いと思われる。その為、何か不具合が有ると、ちょっと横に置かれてしまうので、まめに不備がないか確認しないと、そのまま何か月も放置される事も有りそうな感じ。遅いなと思ったらこまめに電話するのが良いかと思われます。

(他の人のHPの情報では、メールでの進捗問合わせに対する回答はほとんど来ない様です)

と言う事で、お急ぎの方はJARDに申請した方が良いかもしれません。

時間が掛ってもいいので費用を押さえたい人は、TSSでしっかりフォロー電話を入れる事をお勧めします。

さて、HFが免許されるのは、この分だと8月始めぐらいかな、、、、

2017.7.19 (7/25Up)

2017.10.14追記

無線をやってる会社の知り合いに復活したよと、このブログをアナウンスしたら、50Wの移動局なのに、100Wの実測データは拙いんじゃないのと言われた。

確かにデータ測定自体はTS-120の購入時のまま100Wの時に行っているので90W出ているが、変更申請の前までに、取説に従って、内部のジャンパーをショートして50W改造を行ってから、改造写真をつけて今回の変更申請に提出している。

【↑TS-120SはFilterUnitの"PD"端子にリード線を半田付けして50w改造】

特に50W改造の話は記事にしてなかったので、知り合いは勘違いをしてしまった様である。他にブログを見ている人も勘違いしない様に50W改造の部分も記事に追加しておく事とした。

ちなみに、IC-706MK2Gの方は、知人から買った時点で既に50wであった。

メーカでの50W改造品で、当時は申請時に改造証明書の原本提出だったらしくて、私が申請する時に証明書が無いので、メーカーの改造要領所や内部の改造の写真とか書類を準備して今回の申請に出している。

【↑IC-706MK2G 50W改造部分】

右の100オームが改造要領所では120オームに成っていて、値が違うけど大丈夫かと問い合わせを行って、メーカーから特に問題ない旨の返信メールを貰い、申請書に付ける羽目になったけど、、、、

TS-120の50W改造、いつしたっけ?と写真の日付を見ると、TS-120を修理した時にバラしたついでにやっていた。(その旨、修理記事にも追加)