11月24日から26日朝にかけての48時間で、CQ WW DXコンテストのCW部門が開催されたので、今年も参加してみた。

このコンテストは、CW部門に初めて本格参戦しだした最初のコンテストである。

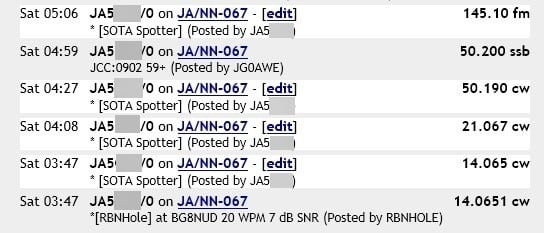

朝の9時からスタートで、14MHzから始める。

最初の一時間は16局とうちからの呼び回りとしては、過去最高のペース。

まずまずの滑り出し。

最初の1時間は北米局もいたが、その後は比較的のんびりとした感じで時々21MHz28MHzを覗きながらアジア、オセアニアを中心に進む。

21MHzは数局、28MHzはRBNに出ててもさっぱり聞こえない。

11時台に入りあまり新局が聞えないのでCQを出して少しRUNしたら、3局程呼ばれた。

15時を過ぎるとヨーロッパ局も聞こえて来たがそれ程多くはない。

17時に7MHzに移るが、そこまでで56局。昨年よりはかなり良いペース。

7MHzに移ると凄い賑わい。コンディションがずいぶん良い様だ。

夕方は北米局、20時過ぎからは、ヨーロッパ局が多くなる。アジア局もコンスタントに入ってくる。

合い間を見て、3.5MHzも覗いて何局か押さえておく。

でも昨日のSOTA運用の早起き疲れも有り、23時前に寝床に着いた。

初日のQSOはここまで142局と昨年の3倍近い。

25日は4時過ぎに寝ぼけまなこをこすりながら、7MHzから再開。

グレイライン前からかなりコンディションが良く、1時間に10局平均でヨローッパ局中心にQSO。

グレイラインの終わる7時台後半になると局数がぐっと減ってきたので、14MHzを覗くが余り開けていない。

そんな訳で、思わず睡魔に襲われて、1時間ほど仮眠。

10時から再開するが、アジア局ばかり。

時々21MHz28MHzも覗きに行くが、数局のみでこちらも余り開けてない。

しばらく14MHzを中心にアジア局で地道に局数を積み上げる。

中々新局が見つからないので、お昼前にCQを出したら7局程呼ばれた。

15時頃からは14MHzでヨーロッパが沢山聞こえて来た。

17-18時台は昨日の7MHzのオープンも期待して時々覗きに行くが、昨日程開いて無いが徐々に開き始めたので14MHzと7MHzを行ったり来たり。

20時を過ぎると7MHzで、かなりヨローッパ局が開ける。

ヨーロッパの奥の方のイギリスとも交信できた。

この日も早々に眠くなり22時半頃に寝床に着いた。

ここ迄、309-QSO。昨年の75%増しである。

翌朝は少し早く目が覚めてしまったので、4時前から再開。

今朝もヨーロッパが良く開けているが、だんだんQSO済みの局ばかりになり、多少弱い局でも呼ばないと局数が増えない状態となったので、だいぶペースがおちる。

あんまり新局がいないので、7時前に早々に14MHzを覗いたら、北米のコンディションがかなりいい様で、7時台の1時間で20局を超える。

我が家の設備での、時間当たり新記録である。

こうなってくると、午前半休を取って9時まで頑張りたい所だが、ぐっとこらえて、8:00のQSOを最後に電源をオフして、会社に出かけた。

結局全部で353-QSOとなり、我が家の今の設備での1コンテストあたりの、過去最高記録となった。

最終的に昨年の結果と比較すると、北米局は同じ位。ヨーロッパ局は、7MHzで昨年より断然良く開けていた。

アフリカも聞こえてたが、残念ながら呼んでも振り向いて貰えなかった。

AFは出来なかったが、これ位開けてると楽しいコンテストになった。

お相手頂いた各局、どうも有り難うございました。

2018.11.24-26 (11/28 UP)

このコンテストは、CW部門に初めて本格参戦しだした最初のコンテストである。

朝の9時からスタートで、14MHzから始める。

最初の一時間は16局とうちからの呼び回りとしては、過去最高のペース。

まずまずの滑り出し。

最初の1時間は北米局もいたが、その後は比較的のんびりとした感じで時々21MHz28MHzを覗きながらアジア、オセアニアを中心に進む。

21MHzは数局、28MHzはRBNに出ててもさっぱり聞こえない。

11時台に入りあまり新局が聞えないのでCQを出して少しRUNしたら、3局程呼ばれた。

15時を過ぎるとヨーロッパ局も聞こえて来たがそれ程多くはない。

17時に7MHzに移るが、そこまでで56局。昨年よりはかなり良いペース。

7MHzに移ると凄い賑わい。コンディションがずいぶん良い様だ。

夕方は北米局、20時過ぎからは、ヨーロッパ局が多くなる。アジア局もコンスタントに入ってくる。

合い間を見て、3.5MHzも覗いて何局か押さえておく。

でも昨日のSOTA運用の早起き疲れも有り、23時前に寝床に着いた。

初日のQSOはここまで142局と昨年の3倍近い。

25日は4時過ぎに寝ぼけまなこをこすりながら、7MHzから再開。

グレイライン前からかなりコンディションが良く、1時間に10局平均でヨローッパ局中心にQSO。

グレイラインの終わる7時台後半になると局数がぐっと減ってきたので、14MHzを覗くが余り開けていない。

そんな訳で、思わず睡魔に襲われて、1時間ほど仮眠。

10時から再開するが、アジア局ばかり。

時々21MHz28MHzも覗きに行くが、数局のみでこちらも余り開けてない。

しばらく14MHzを中心にアジア局で地道に局数を積み上げる。

中々新局が見つからないので、お昼前にCQを出したら7局程呼ばれた。

15時頃からは14MHzでヨーロッパが沢山聞こえて来た。

17-18時台は昨日の7MHzのオープンも期待して時々覗きに行くが、昨日程開いて無いが徐々に開き始めたので14MHzと7MHzを行ったり来たり。

20時を過ぎると7MHzで、かなりヨローッパ局が開ける。

ヨーロッパの奥の方のイギリスとも交信できた。

この日も早々に眠くなり22時半頃に寝床に着いた。

ここ迄、309-QSO。昨年の75%増しである。

翌朝は少し早く目が覚めてしまったので、4時前から再開。

今朝もヨーロッパが良く開けているが、だんだんQSO済みの局ばかりになり、多少弱い局でも呼ばないと局数が増えない状態となったので、だいぶペースがおちる。

あんまり新局がいないので、7時前に早々に14MHzを覗いたら、北米のコンディションがかなりいい様で、7時台の1時間で20局を超える。

我が家の設備での、時間当たり新記録である。

こうなってくると、午前半休を取って9時まで頑張りたい所だが、ぐっとこらえて、8:00のQSOを最後に電源をオフして、会社に出かけた。

結局全部で353-QSOとなり、我が家の今の設備での1コンテストあたりの、過去最高記録となった。

最終的に昨年の結果と比較すると、北米局は同じ位。ヨーロッパ局は、7MHzで昨年より断然良く開けていた。

アフリカも聞こえてたが、残念ながら呼んでも振り向いて貰えなかった。

AFは出来なかったが、これ位開けてると楽しいコンテストになった。

お相手頂いた各局、どうも有り難うございました。

2018.11.24-26 (11/28 UP)